Guy Stern ist im Jahr 2017 95 Jahre alt. Wenige Tage nach dem d-day vor 73 Jahren fanden es „Die Richie Boys“ noch beinahe lustig, mit einer erbeuteten Fahne des verhassten Hitler-Regimes, das sie in die Emigration trieb, vor der Kamera zu posieren, wir hoffen dies Bild wird nicht indiziert.

Sie hießen Werner Angress, Fritz Ehrlich, Günther Stern, Si Lewen, Klaus Mann, Hans Habe, Stefan Heym oder Georg Kreisler. Blutjung, oftmals noch nicht einmal zwanzig Jahre alt, flohen sie vor den Nazis in die USA und fanden dort eine neue Heimat. Obschon sie – wie alle Flüchtlinge nach dem Kriegseintritt Amerikas 1941 – als „Enemy Aliens“, als feindliche Ausländer galten, hatte das Pentagon das Potential der jungen Exil-Elite rasch erkannt. Was sie einte, war der Haß auf Hitler. „Ich wollte den Faschismus bekämpfen, Hitler musste besiegt werden“, erinnert sich Günther Stern. Niemand kannte den Feind, seine psychologische Befindlichkeit und Sprache besser als die deutschen und österreichischen Exilanten, unter denen sich viele Juden befanden.

In den Bergen Marylands wurden sie in Camp Ritchie, einer Schule für Propaganda, Aufklärung und psychologische Kriegsführung, ausgebildet. In amerikanischer Uniform kehrten sie nach dem D-Day im Juni 1944 schließlich nach Europa zurück.

An vorderster Front wurden die Ritchie Boys, wie sie sich nannten, im Kampf der Alliierten gegen Deutschlands braune Machthaber zu einer wichtigen Waffe. Ihr Erfindungsreichtum und ihre Einsatzbereitschaft retteten vielen Soldaten auf beiden Seiten das Leben. Ihre Geschichte wurde bis heute nicht erzählt.

Der Buch- und Filmautor Christian Bauer, der mehr als zwei Jahre über die Exilanten-GIs recherchierte und fast zwei Dutzend Interviews in Deutschland und in den USA führte, hat erstmals die geheime Mission der Ritchie Boys dokumentiert und damit eine neue Facette des Kriegsendes in Europa erschlossen. Eigentlich, möchte man meinen, man wisse über den Zweiten Weltkrieg alles Wesentliche; aber dann taucht plötzlich so eine Geschichte auf, von der man noch nie etwas gehört hat, die Geschichte von Menschen, die zwischen den Kulturen standen, die gegen ihr eigenes Heimatland kämpften. Und man merkt, dass der Zweite Weltkrieg die große Geschichtenmaschine unserer Zeit ist: Da wurden Biographien durcheinander gewirbelt, da trafen sich plötzlich Leute, die sich sonst nie getroffen hätten.

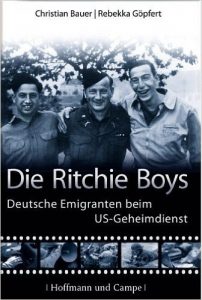

Das Buch „Die Ritchie Boys. Deutsche Emigranten beim US-Geheimdienst“ ist im Hoffmann und Campe Verlag erschienen.

Die geheime Mission der Ritchie Boys

Guy Stern (l.), Walter Sears (M.) und Fred Howard am 8. Mai 1945. Das Bild stammt aus dem Film „Hass auf Hitler – Deutsche in US-Uniform“, der 2005 in der ARD lief.

1942 hatte die US-Armee das von der Nationalgarde gegründete Camp Ritchie übernommen. Die abgeschiedene Lage machte das Lager zu einem idealen Ort für eine Schule, in der die Absolventen in militärischer Aufklärung und Propaganda unterrichtet wurden. Schon bald verlegte man hierhin jene jungen Männer aus Europa, von denen man glaubte, dass sie im Krieg würden nützlich sein können. „So viele bekannte Gesichter! Es wimmelt von alten Freunden aus Berlin, Wien, Paris, Budapest; man kommt sich vor wie in einem Club oder Stammcafé!“, notierte Klaus Mann, der wie viele andere europäische Intellektuelle in Camp Ritchie ein rigoroses Trainingsprogramm durchlief.

„Camp Ritchie war etwas strategisch völlig Neues“, so Christian Bauer. „Da wurde eine Spezial-Einheit für psychologische Kriegsführung ausgebildet. Und, das gab es zum ersten Mal überhaupt, dass hier ganz neue Wissenschaften wie Psychologie und Soziologie für den Krieg nutzbar gemacht wurden. Und die Ritchie Boys, Emigranten aus Deutschland und Europa, waren diejenigen, die den Feind und seine Psychologie am besten kannten und beurteilen konnten. Und sie waren alle viel stärker motiviert als die gewöhnlichen amerikanischen Soldaten. Sie hatten jeder ihren persönlichen Grund, gegen die Nazis zu kämpfen.“

Vor 72 Jahren, am 6. Juni 1944, erfolgte die amerikanische Invasion, in deren Verlauf Guy Stern mit den Ritchie Boys hinter, genaugenommen zwischen den feindlichen Linien, per Fallschirm abgesetzt wurden. Was Wunder gibt es nur noch wenige Zeitzeugen, Guy Stern aber ist jedenfalls noch munter …

Nach der Landung in der Normandie im Juni 1944 lieferten die Ritchie-Teams den alliierten Truppen wichtige Informationen. Sie verhörten Gefangene und Überläufer, sammelten Informationen über Truppenstärke, Truppenbewegungen und die psychologische Situation des Gegners. Dabei war ihr Einsatz nicht ungefährlich. Die Ritchie Boys agierten an der Front oft alleine oder in kleinen Gruppen. Und sie sprachen meist ziemlich schlecht Englisch, zumindest mit schrecklichem deutschem Akzent – was man bei den meisten übrigens bis heute hört. Und wenn sie im Kriegseinsatz an eine amerikanische Patrouille gerieten, waren sie plötzlich in Todesgefahr, weil man wusste, dass die Deutschen Spione in amerikanischen Uniformen agieren ließen. Einer erzählte, dass eine Patrouille ihm Testfragen stellte, die er nicht beantworten konnte, zum Beispiel, wer die letzte World Series im Baseball gewonnen hatte. Irgendwie konnte er sich herausreden, aber einige der Ritchie Boys kostete ihr Akzent in ähnlichen Situationen das Leben.

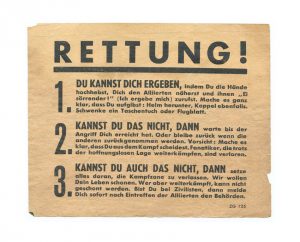

Zu den vielfältigen Aufgaben der Exilanten-GIs gehörte zudem Propagandaarbeit.

Zu den vielfältigen Aufgaben der Exilanten-GIs gehörte zudem Propagandaarbeit.

In offenen und verdeckten Aktionen sorgten sie dafür, dass der Widerstandsgeist des Gegners Stück für Stück gebrochen wurde. Sie entwarfen Flugblätter, die hinter den feindlichen Linien abgeworfen wurden.

Sie druckten falsche deutsche Zeitungen, und wandten sich in Radiosendungen an die deutsche Bevölkerung. Sie fuhren mit Lautsprecherwagen in die Kampfzone und forderten unter Beschuss die deutschen Soldaten zur Kapitulation auf.

Sie waren aber auch bei der Öffnung der Konzentrationslager dabei – und agierten als Experten und Dolmetscher bei den Nürnberger Prozessen.

Unter Freunden in Potsdam – v. l. Prof. eh. Wolfgang Hempel, Guy Stern, Susanna Piontek (Sterns Ehefrau), hinter Stern: Romin Koebel (Sohn von „tusk“). Foto: Gottschling)

Als von den Nazis verfolgt- und vertriebenen, kehrten die jungen Exilanten nach ihrem Einsatz als „Richie Boys“ in amerikanischer Uniform als Sieger in ihre Heimat zurück. Guy Stern beendete in den USA sein Studium, wurde Professor für Deutsche Literatur an der Columbia University und erhielt mehrere hochrangige Auszeichnungen an seinen diversen Universitäten und das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Heute ist er Professor an der Wayne State University in Detroit – und trotz seines hohen Alters von 95 Jahren noch viel unterwegs.

Bei einem Heidelbergaufenthalt (Anfang März wird er – mit seinen Freunden bei seinen Freunden – wieder mal hier sein) hielt er einen Vortrag im Deutsch Amerikanischen Institut (dai), stand als Zeitzeuge einer 11. Klasse der Internationalen Gesamtschule Heidelberg (IGH) zur Verfügung und gerade hat er im Philosophikum an der Justus-Liebig-Universität Gießen einen von der Wilhelm Fraenger Gesellschaft Potsdam veranstalteten Vortrag gehalten zum Thema: „Unrecht Gut gedeihet nicht – Arisierung in der deutschen Literatur der Gegenwart“ – wobei Stern Romane heraus gegriffen hat, die von der Jugendliteratur bis zum Krimi und vom autobiographischen Roman bis zur Satire reichen. Unser mit ihm geführtes Gespräch zu d i e s e m Thema bringen wir demnächst in der Rundschau … got

Christian Bauer, Rebekka Göpfert:

Christian Bauer, Rebekka Göpfert:

Die Ritchie Boys. Deutsche Emigranten beim US-Geheimdienst

Hoffmann und Campe

ISBN 3-455-09498-8, Preis: 19,95 €

Ω

Konrad Feilchenfeld und Barbara Mahlmann-Bauer, (Hg.): Autobiographische Zeugnisse der Verfolgung – Hommage für Guy Stern SYNCHRON Wissenschaftsverlag der Autoren Heidelberg ISBN-10: 3935025505 243 Seiten, 39,80 €