„Heidelberg ist mit seiner pittoresk-niedlichen Altstadt, deren bunten Fassaden, dem über ihr thronenden, putzigen, fast ein wenig ins rosafarbene spielenden Schloss von Amerika aus betrachtet vermutlich eine Art Essenz des alten Europa. Das schaut ein wenig mehr als garnicht übertrieben, fast aufdringlich europäisch aus, zudem ist alles niedlich herausgeputzt und blank poliert, die ebenfalls sehr europäische Tendenz zum Verfall, zum Bröckelnden, Morschen hat in der nordbadischen real-life-Disney-Märchenstadt keine Chance.“

„Heidelberg ist mit seiner pittoresk-niedlichen Altstadt, deren bunten Fassaden, dem über ihr thronenden, putzigen, fast ein wenig ins rosafarbene spielenden Schloss von Amerika aus betrachtet vermutlich eine Art Essenz des alten Europa. Das schaut ein wenig mehr als garnicht übertrieben, fast aufdringlich europäisch aus, zudem ist alles niedlich herausgeputzt und blank poliert, die ebenfalls sehr europäische Tendenz zum Verfall, zum Bröckelnden, Morschen hat in der nordbadischen real-life-Disney-Märchenstadt keine Chance.“

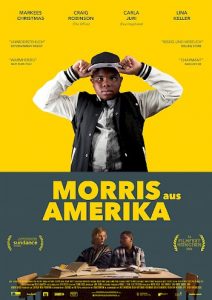

In diese aus einer Innenperspektive vermutlich nur allzu leicht als einengend empfundene Kulisse setzt der Regisseur Chad Hardigan einen schwarzen amerikanischen Jungen: Den 13-jährigen Morris (Markees Christmas) hat es wegen seines Vaters (Craig Robinson, bekannt aus dem amerikanischen „The Office“), der bei einem örtlichen Fußballverein im Trainerstab arbeitet, nach Deutschland verschlagen.

Er selbst ist mollig, introvertiert, nerdig, streitet sich mit seinem Vater darüber, was guter und was schlechter Hiphop ist, lernt bei einer sympathischen, aber manchmal etwas übereifrig um ihn besorgten Studentin deutsch, sonst bleibt er meist für sich.

Auf dass er Kontakte zu knüpfen in die Lage versetzt werde, schickt sein Vater ihn in eine Jugendgruppe, da sitzt Morris etwas abseits hinter einer Horde Teenies, alle sehr weiß, sehr deutsch, ein bisschen fake schauen sie zudem aus, als seien sie einer Bravo-Fotolovestory der 1990er entsprungen – ganz besonders gilt das für den die blonden Haare fesch nach oben gegelten DJ-und-Motorradfahrer-Freund von Katrin (Lina Keller), dem Mädchen, in das sich Morris verliebt. Die blonde, ein paar entscheidende Jahre ältere Blondine freundet sich mit dem Amerikaner an, teils, um sich mehr oder weniger liebevoll über ihn lustig zu machen, teils, um gegen ihre – siehe oben – sehr weiße Umwelt mit einem schwarzen Freund zu rebellieren, über dessen Penisgröße sie außerdem spekuliert.

Alltagsrassismus bleibt ansonsten weitgehend eine Art Hintergrundrauschen, das in einem Ort wie Heidelberg mit Vorliebe im Gewand liberaler Besorgtheit einher kommt – besonders schlimm ist der Jugendgruppenleiter, der zu Beginn zwar erst einmal Marc Aurel zitiert, aber sofort an seinen einen schwarzen Schützling denkt, wenn er im Wald einen Joint finde. Ansonsten verschreibt sich „Morris aus Amerika“ ganz der Perspektive seiner Hauptfigur, eines weitgehend in sich selbst verschlossenen Jungen, der ein erstes Interesse an Sex entwickelt, das vorläufig noch nicht allzu stark artikuliert ist und zwischen Trockenkopulation mit dem Kopfkissen und den „fucking all the bitches, two at the time“-Fantasien seiner Freestyleraps changiert.

Ein fast ausgestellt kleiner Film ist das, mit einer klaren Kameraführung, die zwar nicht allzu viel Interesse daran hat, dem Schauplatz Heidelberg mehr abzuringen als heile-Welt-mit-Fahrradwegen-neben-den-Straßenbahngleisen-Klischees; die sich aber umso aufmerksamer den durchweg hervorragenden Darstellern zuwendet, ihren Gesichtern vor allem, ohne dabei je in jene aufdringliche Handkamera-Hektik zu verfallen, welche amerikanische Indiefilme ansonsten nicht selten prägt. Manchmal verfügt er dabei etwas arg selbstverständlich über die Innerlichkeit seiner Figuren. Insbesondere Morris möchte man gelegentlich nicht nur gegen die garstigen Deutschen, sondern auch gegen einen Film verteidigen, der ihn in affektive Reiz-Reaktions-Schemata presst, wenn er ihn mal mit einem Lächeln der Angebeteten beschenkt, mal mit harscher Zurückweisung züchtigt. Aber im Kleinen gelingen tolle szenische Beobachtungen – wenn zum Beispiel Morris hinter einem Zaun stehend nach Katrin ruft, und sich zuerst nur ihre beiden Freundinnen nach ihm umdrehen, registriert der Film sehr genau den kurzen Moment der Peinlichkeit, sowie die Überwindung, die es den Jungen kostet, ein zweites Mal seine Stimme zu heben.

Die wenigen Extravaganzen, die sich Hardigan leistet, sind fast durchweg von der Musik her gedacht: Mal bewegt sich die Kamera, wie in einem Rapvideo, in einem flüssigen, elastischen tracking shot über einen Hof, auf dem junge Menschen leger beieinander stehen; mal stellt sich Morris vor, dass im Museum nicht nur die anderen Besucher, sondern sogar die Gemälde im Takt der Musik wippen, die aus seinem Kopfhörer schallt. Der schleichende Wechsel auf der Soundspur vom staubtrockenen 1990ies-Hiphop, den Morris von seinem Vater als musikalisches Ideal eingeimpft bekommen hat, zu den tumb-euphorisch vor sich hin wummernden Elektrobeats, die Katrin bevorzugt, stellt einen – vielleicht notwendigen, aber aus ästhetischer Perspektive hoffentlich nicht irreversiblen – Schritt auf dem Weg zum Erwachsenwerden dar.

Morris aus Amerika – USA 2016 – OT: Morris from America – Regie: Chad Hartigan – Darsteller: Markees Christmas, Craig Robinson, Lina Keller, Carla Juri, Patrick Güldenberg, Levin Henning – Laufzeit: 91 Minuten.