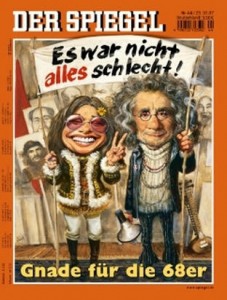

Seit nunmehr mittlerweile doch vielen Jahren gibt es 68: Doch was ist von der Studentenbewegung geblieben? Die Revision einer linken Geschichte: Um 1968 liegt ein Vorhof von Imperativen. Etwas Unerledigtes dauert fort. Keine andere Episode der Bundesrepublik hat, merkwürdig genug, die Kraft, einen derart frisch gereizten Furor auszulösen. Einige Weggefährten von damals haben wir ja in einer Ausstellung im Kunstverein Heidelberg in der Siegestoga des 68er-Revolutionärs herumstolzieren sehen. Typisch aber hingegen sind sonst eher Selbstironie, sarkastische Tonlage und – ja, doch! – gute Laune. Die narzisstische Mitgift von 68, die Selbstachtung, kann man dankbar eingestehen. Aber das Unerledigte interessiert hier. Was hält 68 aktuell, was löst immer noch Verurteilungszwänge aus?

Seit nunmehr mittlerweile doch vielen Jahren gibt es 68: Doch was ist von der Studentenbewegung geblieben? Die Revision einer linken Geschichte: Um 1968 liegt ein Vorhof von Imperativen. Etwas Unerledigtes dauert fort. Keine andere Episode der Bundesrepublik hat, merkwürdig genug, die Kraft, einen derart frisch gereizten Furor auszulösen. Einige Weggefährten von damals haben wir ja in einer Ausstellung im Kunstverein Heidelberg in der Siegestoga des 68er-Revolutionärs herumstolzieren sehen. Typisch aber hingegen sind sonst eher Selbstironie, sarkastische Tonlage und – ja, doch! – gute Laune. Die narzisstische Mitgift von 68, die Selbstachtung, kann man dankbar eingestehen. Aber das Unerledigte interessiert hier. Was hält 68 aktuell, was löst immer noch Verurteilungszwänge aus?

68 – sagt der Soziologe Oskar Negt – sitzt wie ein Pfahl im Fleische der Gesellschaft, . Immer wieder würden die negativen Folgen von 68 betont und die Bewegung pauschal verurteilt. Dabei ist die Durchsetzung der Demokratie als Lebensform das bleibende Vermächtnis von damals.

Prima Klima

In den vergangenen Jahrzehnten gab es nur einen, sehr ambitionierten Versuch, sich mit der 68er- Erbschaft kritisch auseinanderzusetzen: den Kongress „Prima Klima“ in Frankfurt. Die Erinnerung an die Vordiskussionen ist stärker als die an den Kongress selbst. Da war es wieder, das Gefühl der Teach-ins, der SDS-Debatten: die Intensität, die langen Redebeiträge.

Auf dem Kongress selbst war der Appell zur Selbstkritik, ja, zu einem ceterum censeo. Von Anfang an gab es zwei gegenläufige Motive, beschworen wurde das Gespenst einer zweiten Restauration: Der lange Marsch sei,  war zu hören, nicht durch die Institutionen gegangen, er drohe heute vollends in ihnen, in der brüchigen, destruktiven Normalität des Alltags zum Erliegen zu kommen. Die Gegenposition: Die Rede vom Scheitern der 68er und vom alles erstickenden Zeitgeist der BRD sei falsch. Dem Selbstkritikappell stellte sich allein ein Redner – tonlos räumte er „unverzeihliche Fehler“ ein und betonte, man habe die Demokratiebewegung in Osteuropa unterschätzt. Er war der Einzige, der Osteuropa überhaupt erwähnte.

war zu hören, nicht durch die Institutionen gegangen, er drohe heute vollends in ihnen, in der brüchigen, destruktiven Normalität des Alltags zum Erliegen zu kommen. Die Gegenposition: Die Rede vom Scheitern der 68er und vom alles erstickenden Zeitgeist der BRD sei falsch. Dem Selbstkritikappell stellte sich allein ein Redner – tonlos räumte er „unverzeihliche Fehler“ ein und betonte, man habe die Demokratiebewegung in Osteuropa unterschätzt. Er war der Einzige, der Osteuropa überhaupt erwähnte.

Es war ein typischer 68er-Kongress: Die unerledigte Vergangenheit lastete wie ein Bann über ihm. Der Saal leerte sich, übrig blieb die Frage (wie man das von „damals“ doch noch kennt), wer den Müll beseitigt.

Dutschkes Stimme

Alle, die heutzutage meinen, die 68er seien an allem schuld, und sich jetzt anstrengen, den Mythos endgültig auszuradieren, sind allenfalls Epigonen der 68er. Die Selbstliquidation begann schon 1969. Die K-Gruppen stellten sich ausdrücklich gegen alles, was vorher war. Die „kleinbürgerlichen“ Studenten mit ihren „links- oder rechtsopportunistischen“ Verirrungen mussten „überwunden“ werden. Die Spaltung verschlang auch das Private, die gerade noch langhaarigen Genossen kehrten im Namen des Proletariats zum Façonschnitt zurück und widmeten sich ihrer zwölfstündigen Parteiarbeit. Oder schriftstellerten …

Alle, die heutzutage meinen, die 68er seien an allem schuld, und sich jetzt anstrengen, den Mythos endgültig auszuradieren, sind allenfalls Epigonen der 68er. Die Selbstliquidation begann schon 1969. Die K-Gruppen stellten sich ausdrücklich gegen alles, was vorher war. Die „kleinbürgerlichen“ Studenten mit ihren „links- oder rechtsopportunistischen“ Verirrungen mussten „überwunden“ werden. Die Spaltung verschlang auch das Private, die gerade noch langhaarigen Genossen kehrten im Namen des Proletariats zum Façonschnitt zurück und widmeten sich ihrer zwölfstündigen Parteiarbeit. Oder schriftstellerten …

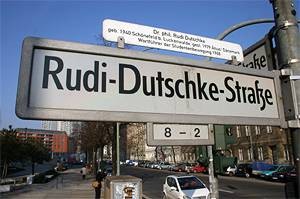

Welch traurige Grotesken die Linientreue hervorbringen konnte, zeigte die große Vietnamdemonstration im Januar 1973 in Bonn, zur Zeit der Tet-Offensive des Vietkong. Rudi Dutschke sollte erstmals nach dem Attentat auf ihn wieder reden. Die Demonstranten jubelten, als sie seine Stimme, die Stimme von 68, wieder hörten. Aber die K-Gruppen-Organisatoren hatten ihm das Ehrenwort abgezwungen, nicht wieder die Studentenbewegung auszurufen. Anstelle der „Sieg im Volkskrieg“-Arien warnte er vor der Möglichkeit einer Niederlage. Hinter ihm stand ein Partei-Aufpasser, der laut den Ablauf seiner Redezeit skandierte.

Ab 1969 trieb die Bewegung in die krude Alternative: Organisation oder Gewalt. Der Wirklichkeitsverlust der Haschrebellen- oder Tupamaro-Milieus konnte dabei mit den Kaderorganisationen durchaus mithalten. Hier beginnen die schwarzen Löcher vieler Biographien. Als sich die RAF gründete, gab es auch wieder richtige und falsche Genossen. Die Richtigen lieferten Geld, Wohnungen, Pässe; die Mehrheit machte aus gesunder Skepsis nicht mit. Aber viele hatten den Boden unter den Füßen verloren. „Die Bewegung“ verarmte politisch, aus der Gesellschaft wurde das „Schweinesystem“: Die politische Sprache infantilisierte oder erstarrte im Parteikauderwelsch. Radikalere Dementis der antiautoritären Lust an der Kritik sind kaum denkbar.

Wobei der Bruch unbegriffene Kontinuitäten erleichterte. Tradiert wurden Solidaritätszwang, Feindbilder, Opferkult, Ausblendung der Mehrheitsgesellschaft und die Neigung, den Minderheitenstatus zu verewigen. Unerschütterlich auch die Links/Konservativ-Trennung, verbunden mit der Überzeugung, links, das seien die besseren Menschen.

Linienkämpfe in den Metropolen vs. 68er in der Provinz

Ironie der Geschichte: Während in den Metropolen Berlin, Frankfurt und Hamburg die Linienkämpfe tobten, eroberte 68 die Provinz. Der Impuls der antiautoritären Bewegung zersetzte den Obrigkeitsstaat; die lebensreformerische Tendenz und ihre Institutionen, die WGs, Kinderläden und Stadtteilgruppen pflanzten sich ungebrochen fort. Als die alte Bundesrepublik zu Ende ging, erkannte die westdeutsche Linke, dass es immer ihre Republik gewesen war, die nun vergoldet in der Abendsonne aufleuchtete.

„Für eine bessere Zukunft“

Die Datierungsfrage ist keine Pedanterie: „68“ war 67. Bis dahin hatte links von der SPD das politische Nichts gelegen, der SDS besetzte diese Stelle. 1967 war noch alles zusammen: Die große Welle des Aufbegehrens, die Auseinandersetzung auf der Straße, Teilhabe an den weltweiten Protestbewegungen, neue Lebensformen. Auch die Gewaltfrage war präsent. Aber es ging noch um „Gegengewalt“, und das wurde auch so verstanden. Der 2. Juni und der Tod von Benno Ohnesorg waren der große Schock. Nie wieder hat es soviel Kritik, Aufklärung und gemeinsame intellektuelle Anstrengung gegeben wie nach diesem Schock. Aus der antiautoritären Bewegung war unversehens eine politische Kraft geworden.

68 selbst war ein Jahr des Übergangs. Der internationale Vietnamkongress gab das Gefühl eines globalen Zusammenhangs. Das Attentat auf Rudi Dutschke provozierte den Angriff auf die Springerzentrale.

Die Osterunruhen wurden als emanzipatorische Gewalterfahrung gefeiert. Die SDS-Parole „Vom Protest zum Widerstand“ mobilisierte die Provinz. Der Zulauf der „revolutionären“ Lehrlinge und jungen Arbeiter wurde bejubelt, nun zählten allein die „Etappen“ des Kampfes. Im November wurden bei der „Schlacht am Tegeler Weg“ mehr Polizisten als Demonstranten verletzt. Die „Etappen“-Philosophie verlangte, das „Militanz-Niveau“ festzuhalten. Hellmut Gollwitzer riskierte viel, als er die Trennung von „Gewalt gegen Sachen“ und „Gewalt gegen Menschen“ vorschlug. Die Angst war größer, dass die Chance, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, durch ein Innehalten vertan werde. Das große Gefühl war verflogen, die privaten Tragödien begannen.

Ohnmacht = Allmacht = Macht?

Weder wollte man als narzisstische Egomanen determiniert sein, den Totalitarismus unserer Väter zu wiederholen, noch sich vom bitteren Nachher distanzieren. Es waren die Erfahrungen von 67 selbst, das exzentrische Glück, die unverhoffte Möglichkeit einer besseren Welt, die überwältigt hat. Selbst die Gewalt hatte etwas zu tun mit dem gewalttätigen Festhalten an dem einzigartigen Gefühl, dass sich der Horizont öffnet. Dass es oft die besten Motive  sind, die am schrecklichsten pervertieren können, dass vor allem aus dem Guten das Böse entspringt, ist noch heute schwer zu akzeptieren. Selbstkritik aber muss beides zusammen sehen, die große Erfahrung und ihre bestürzenden Verwandlungen.

sind, die am schrecklichsten pervertieren können, dass vor allem aus dem Guten das Böse entspringt, ist noch heute schwer zu akzeptieren. Selbstkritik aber muss beides zusammen sehen, die große Erfahrung und ihre bestürzenden Verwandlungen.

Das große Gefühl: Nein, kein Hedonismus. Die Männer erstrahlten in juveniler Virilität, aber die Frauen entdeckten schnell, dass sie in Wahrheit grüne Jungs waren. Die legendäre Kommune 1 war nicht hedonistisch, sondern leistungsorientiert. Genial, wie sie begriff, dass sie Projektionsfläche für die unruhige Jugend war, und damit politisch spielte.

Der große Erfolg

Apologien sind langweilig. Die Erfolge von 68 liegen irgendwo zwischen dem Satz „Die 68er sind an allem schuld“ und der These, dass 68 nur eine Randerscheinung eines gesellschaftlichen Umbruchs war. Dass „Nachgeborene“ freilich mit einem Gefühl politischer Impotenz studieren, wenn sie an 68 denken, kann nicht froh stimmen.

Ohne Freude am Paradox ist eine ernsthafte Beschäftigung mit 68 allerdings kaum denkbar. Die List der Geschichte war zumindest so mächtig wie die Revolte: 68 scheiterte an dem, was es wollte, und war erfolgreich mit dem, was es nicht wollte. Es wurde die repräsentative Demokratie bekämpft und es wurde eine gestärkte repräsentative Demokratie daraus. Es wurde der Staatsapparat bekämpft und heraus kam eine liberale Staatsgewalt. Die obrigkeitshörige Beamtenschaft und der Untertanengeist verschwanden. Die Revolte strapazierte – und vitalisierte die formale Demokratie. Mithin ist die Rede von 68 als zweiter Gründung der Republik nicht ganz falsch, es ereignete sich so etwas wie eine nachholende Jugendzeit der Republik. Und Deutschland erlangte nebenbei eine europäische Normalität.

Ohne Freude am Paradox ist eine ernsthafte Beschäftigung mit 68 allerdings kaum denkbar. Die List der Geschichte war zumindest so mächtig wie die Revolte: 68 scheiterte an dem, was es wollte, und war erfolgreich mit dem, was es nicht wollte. Es wurde die repräsentative Demokratie bekämpft und es wurde eine gestärkte repräsentative Demokratie daraus. Es wurde der Staatsapparat bekämpft und heraus kam eine liberale Staatsgewalt. Die obrigkeitshörige Beamtenschaft und der Untertanengeist verschwanden. Die Revolte strapazierte – und vitalisierte die formale Demokratie. Mithin ist die Rede von 68 als zweiter Gründung der Republik nicht ganz falsch, es ereignete sich so etwas wie eine nachholende Jugendzeit der Republik. Und Deutschland erlangte nebenbei eine europäische Normalität.

03.Mai.2016, 10:53

Ja, der Mai ist gekommen und die AfD auch. Mai 2016.

Interessant, was da gerade auf dem Stuttgarter Parteitag der AfD zu hören war: „Das AfD-Wahlprogramm ist ein Fahrplan in ein anderes Deutschland – nämlich weg vom linken, rotgrünen, verseuchten 68er-Deutschland, das manchmal auch leicht versifft ist.“ So der als moderat geltende Herr Meuthen aus Baden-Württemberg. Deshalb wohl nur „leicht“.

Interessant ist u.a. die adjektivische Komponente der Wortwahl: verseucht, leicht versifft. Das soll sichtlich Krankheit als eine Art Epidemie assoziieren, eine Art infektöser Schmutzbefall – mit dem Tenor: Haltet Euch fern, sonst infiziert Ihr Euch auch!

Die Wortwahl erinnert an das unsägliche Diktum von F.J.Strauß zu den intelektuellen 68ern: Ratten und Schmeißfliegen, sagte er damals über sie. Und da, wo Epidemien sind, sind ja auch Ratten und Fliegen und nervige Insekten aller Art. Seuchengefahr.

Deutschland, Deine Hygienesprache in der Politik! Im Grunde geht es der AfD darum, sowohl die Geistesflüchtlinge als auch die realen Flüchtlinge zu isolieren, strategisch in den Sänkel zu stellen. Welche Isolierstation dies auch immer jeweils in der Phantasie sein mag. Ordnung und Sauberkeit soll her und Quarantäne für die „Leprösen“ (der Ausdruck ist jetzt von mir) aller Art.

Grüne und Linke (falls es solch Format noch gibt) und Alternative und Flüchtige sollten also weiter genau hinhören und aufpassen, was da noch kommt. Wir müssen solchen Anfängen wehren. Der „alltägliche Faschismus“, wie Biermann das mal genannt hat, ist weiterhin präsent und schwillt wieder an. Nicht nur an Stammtischen oder in Fußballstadien, auch auf Parteitagen.

Auf einem anderen Blatt steht, dass aus den Reihen der AfD mitunter durchaus zutreffende und bedenkenswerte Deutungen und Losungen kommen…bis hin zu der Beobachtung, dass der Politische Islam, speziell die Scharia, nicht zu Deutschland gehöre. Ich würde sogar noch weiter gehen: Er gehört absolut nirgendwohin hin.

Aber das ist nun ein anderes Thema, das genauerer Analyse bedarf. Es wäre in diesem Zusammenhang interessant, einmal zu prüfen, wie die 68er zum politischen Islam und zum religiösen Staat standen und wie sich dies heute bei der „Linken“ darstellt.

Für mich bestand schon damals ein markanter Widerspruch darin, dass man/frau die iranische Revolution über Jahre geradezu vorbehaltslos unterstützte (ja ich weiß, gegen den Schah, aber vorbehaltlos?), während doch die sich auf Marx berufende Linke zugleich predigte, alles sei Materie, auch der Geist. Und daraus ihren Atheismus ableitete und verbreitete. Ich konnte mir dies damals nur mit dem Vorrang eines gar nicht so sehr versteckten Antisemitismus erklären. Religion ist Opium für das Volk, aber zugleich Faszination für einen Scharia-Staat? Wie ging das denn?

Nun ja, dazu vielleicht bei anderer Gelegenheit.

Mit den besten Grüßen

Fritz Feder