Lob der Grenzen wurde von Régis Debray 2010 in Tokio als Vortrag gehalten. Debray geht darin weit in die Geschichte der Menschheit zurück, beleuchtet die Bedeutung der Grenze im Spiegel der verschiedenen Weltreligionen sowie säkularen Kulturen und diskutiert ihren Sinn und Zweck. In der globalisierten Welt richtet er sich gegen das allgemein angesagte Postulat »ohne Grenzen« und fragt gegen den Strom danach, wohin es führen könnte. Nach Debrays Beobachtung bedeutet die Abschaffung einer Grenze, diese lediglich weiter nach außen zu verschieben, was zu unterschiedlichen, problematischen Konsequenzen führe.

Lob der Grenzen wurde von Régis Debray 2010 in Tokio als Vortrag gehalten. Debray geht darin weit in die Geschichte der Menschheit zurück, beleuchtet die Bedeutung der Grenze im Spiegel der verschiedenen Weltreligionen sowie säkularen Kulturen und diskutiert ihren Sinn und Zweck. In der globalisierten Welt richtet er sich gegen das allgemein angesagte Postulat »ohne Grenzen« und fragt gegen den Strom danach, wohin es führen könnte. Nach Debrays Beobachtung bedeutet die Abschaffung einer Grenze, diese lediglich weiter nach außen zu verschieben, was zu unterschiedlichen, problematischen Konsequenzen führe.

Geschichtlich gesehen, so Debray, hat die Grenze die Menschheit vorangebracht, Kultur ermöglicht. »Ohne Grenzen« hingegen ist alles erlaubt, alles möglich, wird alles banal und beliebig. Grenzen, die es ihrerseits stets zu hinterfragen gilt, helfen, Orientierung zu geben, wo sonst ein Vakuum entstehen könnte. Dabei geht Debray von der konkreten, geografischen Grenze aus und gelangt von dort zur abstrakten, philosophischen Bedeutung der Grenze.

»Alles, was in Frankreich Gewicht hat und zählt, nennt sich ›ohne Grenzen‹. Und wenn der Ohne-Grenzismus ein Täuschungsmanöver wäre, eine Flucht, Feigheit? Auf der gesamten Weltkarte, und allen gegenläufigen Versuchen zum Trotz, entstehen oder erwachen neue und antike Grenzen. Das ist eine Tatsache. Als guter Europäer habe ich beschlossen, das zu feiern, was andere bedauern: die Grenze als Impfstoff gegen die Epidemie der Mauern, Gegengift gegen die Gleichgültigkeit und Schutz des Lebendigen.

Daher dieses Manifest gegen den Strich, das verwundert und unangebracht scheint, das aber wagt, sich der Zukunft zu stellen, indem es unsere Vergangenheit dechiffriert.« Régis Debray

Aus dem Französischen von Nicole Neumann

LAIKA-Verlag – 64 Seiten / € 9,80 / ISBN 978-3-944233-60-4

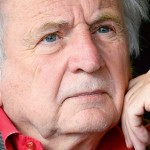

Régis Debray (* 2. September 1940 in Paris) studierte Philosophie bei Louis Althusser und zog mit Che Guevara in den Guerilla- Krieg. 1967 wurde er in Bolivien gefangengenommen und zu 30 Jahren Haft verurteilt. Nach Intervention der französischen Regierung wurde Debray, Sohn einer einflussreichen Familie, während der kurzen Regierungszeit des linksgerichteten Generals Juan José Torresam 23. Dezember 1970 nach drei Jahren in bolivianischen Gefängnissen freigelassen. Danach zählte er zum Freundes- und Beraterkreis des chilenischen Präsidenten Salvador Allende, über den und dessen Politik er später auch in Büchern und Schriften schrieb. Nach Allendes Sturz kehrte er in seine Heimat Frankreich zurück und verarbeitete zunächst seine Erfahrungen in Lateinamerika in zahlreichen revolutionstheoretischen Werken (Revolution in der Revolution, Kritik der Waffen), aber auch mit Romanen wie etwa L’indésirable oder La neige brûle (dt. Ein Leben für ein Leben), mit dem er der in Bolivien umgekommenen deutschen Guerillakämpferin Monika Ertl ein literarisches Denkmal setzte und für den er 1977 den renommierten Prix Fémina erhielt.

Umstritten ist, ob die späteren R.A.F.-Mitbegründer Gudrun Ensslin und Andreas Baader Unterschlupf in Debrays Pariser Wohnung fanden. Sein Einfluss auf die deutsche Neue Linke wurde durch die schnelle Übersetzung seines „guevaristischen“ Buches Revolution in der Revolution bei Trikont in München (1967) gewährleistet, der Einfluss dieses Buches wird auch durch den Studentenfilm „Wie baue ich einen Molotowcocktail?“ des späteren RAF-Mitgliedes Holger Meins dokumentiert.

In den 80er Jahren war Debray Berater des französischen Präsidenten François Mitterrand für außenpolitische Fragen. Unter Jacques Chirac gehörte er einer Kommission an, die sich mit religiösen Symbolen im Schulwesen befasste und ein Schleierverbot in den Schulen empfahl.

Wissenschaftsgeschichtlich ist seine Begründung der Mediologie von Bedeutung, die er seit den 90er Jahren als umfassende Medientheorie entwickelt und propagiert. Anders als technikgeschichtliche oder anthropologisch zentrierte Medientheorien konzentriert sich diese vor allem auf die vielfältigen, auch vorelektrischen Methoden der transmission oder Übertragung.

Im Mai 2010 erschien bei Flammarion in Paris sein israelkritisches Buch „À un am israélien“ mit einer Antwort von Elie Barnavi, Historiker und ehemaliger israelischer Botschafter in Frankreich.

Régis Debray war von 2011 bis 2016 Mitglied der Académie Goncourt. 2013 wurde er mit dem Manès-Sperber-Preis ausgezeichnet.

Im LAIKA-Verlag erschien von Régis Debray bereits Brief an einen israelischen Freund (2011).