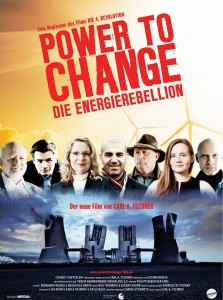

Dass sich an der Art und Weise, wie wir Menschen mit der Erde umgehen, etwas ändern müsse, zeigt Carl-A. Fechner nach „Die 4. Revolution“ in seinem neuen Dokumentarfilm: POWER TO CHANGE ist eine kritische Bestandsaufnahme der globalen Energiepolitik und plädiert für eine rasche Umsetzung der Energiewende.

Dass sich an der Art und Weise, wie wir Menschen mit der Erde umgehen, etwas ändern müsse, zeigt Carl-A. Fechner nach „Die 4. Revolution“ in seinem neuen Dokumentarfilm: POWER TO CHANGE ist eine kritische Bestandsaufnahme der globalen Energiepolitik und plädiert für eine rasche Umsetzung der Energiewende.

Fechner begleitet den iranischen Unternehmer Amir Roughani, der 1987 als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland kam und heute erfolgreicher Solarunternehmer ist. Er erzählt von Kämpfern, Tüftlern, „Menschen wie du und ich“, von innovativen und überraschenden Technologien – und einer Reise in ein Land, das exemplarisch zeigt, wie die Abhängigkeit von fossilen Energien Kriege auslösen kann: die Ukraine.

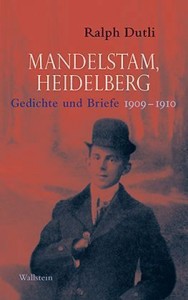

Der 1891 in Warschau geborene, 1938 im Gulag bei Wladiwostok ums Leben gekommene russisch-jüdische Jahrhundertdichter Ossip Mandelstam, ‚ein moderner Orpheus‘ (Joseph Brodsky), hielt sich von Oktober 1909 bis März 1910 in Heidelberg auf. Dessen berühmte Universität war das Anlaufziel vieler Russen, die im Zarenreich vom Studium ausgeschlossen waren. Die in der Stadt am Neckar entstandenen Jugendgedichte nahm Mandelstam später nicht in seine Gedichtsammlungen auf, doch zeigen sie bereits viele Motive, die für sein Werk bedeutsam werden sollten. Der noch nicht einmal zwanzigjährige Dichter war auf der Suche nach seinem dichterischen Weg, seiner Beziehung zur Welt, zur Natur, zur Liebe. Mandelstams Jugendgedichte sind zarte sprachliche Gebilde von zuweilen erstaunlicher Reife und Tiefgründigkeit.

Der 1891 in Warschau geborene, 1938 im Gulag bei Wladiwostok ums Leben gekommene russisch-jüdische Jahrhundertdichter Ossip Mandelstam, ‚ein moderner Orpheus‘ (Joseph Brodsky), hielt sich von Oktober 1909 bis März 1910 in Heidelberg auf. Dessen berühmte Universität war das Anlaufziel vieler Russen, die im Zarenreich vom Studium ausgeschlossen waren. Die in der Stadt am Neckar entstandenen Jugendgedichte nahm Mandelstam später nicht in seine Gedichtsammlungen auf, doch zeigen sie bereits viele Motive, die für sein Werk bedeutsam werden sollten. Der noch nicht einmal zwanzigjährige Dichter war auf der Suche nach seinem dichterischen Weg, seiner Beziehung zur Welt, zur Natur, zur Liebe. Mandelstams Jugendgedichte sind zarte sprachliche Gebilde von zuweilen erstaunlicher Reife und Tiefgründigkeit.

Der Band enthält die sieben an die russischen Dichter Wjatscheslaw Iwanow und Maximilian Woloschin adressierten Briefe aus Heidelberg sowie erstmals sämtliche in Heidelberg und im Umkreis des Deutschlandaufenthaltes entstandenen vierzig Gedichte im russischen Original und in deutscher Übertragung. In seinem Essay ‚Ich war das Buch, das Euch im Traum erscheint‘ spricht Ralph Dutli auf faszinierende Weise über die deutschen Reminiszenzen in Ossip Mandelstams Werk.

Der damalige Verlagsleiter des Verlags Hoffmann und Campe, Rudolf Soelter, und der hinzugezogene Germanist und Volkskundler Otto Görner, waren 1952 mit der von Görner angeregten Überarbeitung des Manuskripts immer noch nicht zufrieden. Dass andere Menschen anders urteilen als er: das wusste Lenz. Ihn kränkte freilich die Anschuldigung, er habe bei ersten Treffen „die Atmosphäre kameradschaftlichen Verstehens“ ausgenutzt und den Verlag „ein bisschen hereingelegt“. Der Roman, schrieb Görner, „hätte 1946 erscheinen können. Heute will es bekanntlich keiner mehr gewesen sein“. Mit diesem Buch würde Lenz „sich masslos schaden, da helfen Ihnen auch Ihre guten Beziehungen zu Presse und Funk nicht“.

Der damalige Verlagsleiter des Verlags Hoffmann und Campe, Rudolf Soelter, und der hinzugezogene Germanist und Volkskundler Otto Görner, waren 1952 mit der von Görner angeregten Überarbeitung des Manuskripts immer noch nicht zufrieden. Dass andere Menschen anders urteilen als er: das wusste Lenz. Ihn kränkte freilich die Anschuldigung, er habe bei ersten Treffen „die Atmosphäre kameradschaftlichen Verstehens“ ausgenutzt und den Verlag „ein bisschen hereingelegt“. Der Roman, schrieb Görner, „hätte 1946 erscheinen können. Heute will es bekanntlich keiner mehr gewesen sein“. Mit diesem Buch würde Lenz „sich masslos schaden, da helfen Ihnen auch Ihre guten Beziehungen zu Presse und Funk nicht“.

Als Musterbild eines Politikers, der mit dem Appell an dumpfe Vorurteile Karriere macht. Der auf alles losgeht, was man mit etwas Phantasie als fremd oder undeutsch bezeichnen kann, weil er sich darauf verlässt, dass es für den politischen Erfolg keine differenzierte Argumentation braucht, solange man nicht an die Urteils-, sondern nur an die Vorurteilskraft seiner Wähler appelliert. Weil er schon von (wer auch immer hab ihn selig) Franz Josef Strauss gelernt hat, dass im Krieg der Meinungen die Lufthoheit über den Stammtischen entscheidend ist. Weil er den zentralen Lehrsatz des Populismus verinnerlicht hat: Das einfache Argument schlägt jederzeit das richtige. Diffamieren geht über Studieren.

Streit um Mohammed-Karikaturen und europäische Regierungen, derweil Unternehmen und Medien sich noch und wieder um die verletzten Gefühle der Muslime sorgten und den Dialog der Kulturen beschwören, hielt Ayaan Hirsi Ali in Berlin eine außergewöhnliche Rede über das „Recht, zu beleidigen“. Die deutsche Presse hat so gut wie garnicht darauf reagiert, keine Zeitung druckte die Rede ab. Die Autorin verteidigt darin im Namen der Freiheit der Rede, Meinung und Kunst sowohl nochmals den Abdruck der Karikaturen und kritisierte die Selbstzensur des Westens gegenüber dem Islam und seinen radikalen Ausformungen.

Streit um Mohammed-Karikaturen und europäische Regierungen, derweil Unternehmen und Medien sich noch und wieder um die verletzten Gefühle der Muslime sorgten und den Dialog der Kulturen beschwören, hielt Ayaan Hirsi Ali in Berlin eine außergewöhnliche Rede über das „Recht, zu beleidigen“. Die deutsche Presse hat so gut wie garnicht darauf reagiert, keine Zeitung druckte die Rede ab. Die Autorin verteidigt darin im Namen der Freiheit der Rede, Meinung und Kunst sowohl nochmals den Abdruck der Karikaturen und kritisierte die Selbstzensur des Westens gegenüber dem Islam und seinen radikalen Ausformungen.

»Der Zauberberg« zählt bis heute zu den bekanntesten und meist beachteten Werken Thomas Manns. Mit einer werkbiografischen Ausstellung schließt das Haus thematisch an das Schauen über Robert Musil und Lion Feuchtwanger (»Erfolg«) an. Die Ausstellungen verbindet, dass das literarische Werk aller drei Autoren durch die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs geprägt ist. Thomas Mann begann mit der Arbeit am »Zauberberg« 1912. Ab 1915 setzte er aus, um schließlich von 1919 bis 1924 den über tausend Seiten schweren Roman fertig zu stellen.

»Der Zauberberg« zählt bis heute zu den bekanntesten und meist beachteten Werken Thomas Manns. Mit einer werkbiografischen Ausstellung schließt das Haus thematisch an das Schauen über Robert Musil und Lion Feuchtwanger (»Erfolg«) an. Die Ausstellungen verbindet, dass das literarische Werk aller drei Autoren durch die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs geprägt ist. Thomas Mann begann mit der Arbeit am »Zauberberg« 1912. Ab 1915 setzte er aus, um schließlich von 1919 bis 1924 den über tausend Seiten schweren Roman fertig zu stellen.

Nachdem es hierzulande viele Anfragen anderer Städte zu dieser Aktion gegeben hatte, setzte sich „Hol den Oberbürgermeister“ in Online-Abstimmung gegen 64 Konkurrenten durch und ist gerade beim Festival „South by Southwest“ (SXSW) in Austin (Texas) mit dem Publikumspreis „People’s Choice Award” ausgezeichnet worden. Das Projekt der Stadt Heidelberg, bei dem Themen vorschlagen und somit den Terminkalender von Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner beeinflussen können, setzte sich in der Nacht auf Mittwoch in einer Online-Abstimmung gegen 64 weitere Kandidaten durch. Die Auszeichnungen beim „South by Southwest“-Festival rund um die Themen Musik, Film und Interaktive Medien gelten als die „Oscars“ der Tech- und Innovationsbranche. „

Vor diesem Hintergrund erklären die Jusos Heidelberg:

Vor diesem Hintergrund erklären die Jusos Heidelberg:

„Das Wahlergebnis ist für die SPD beschämend und das muss in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht werden.

Nur eine selbstkritische und tief greifende Analyse gefolgt von einer strukturellen Veränderung kann ein Weg sein, um wieder an Glaubwürdigkeit zu gewinnen.“

Fordert Zeitgeist den Heimatdiskurs?

Fordert Zeitgeist den Heimatdiskurs?

“Nichts Menschliches ist mir fremd”: wir kennen das Credo des Stoikers das längst zum Fluch des Kulturalisten geworden ist.

Wie soll ich, wenn mir nichts mehr fremd ist, noch auf Menschliches neugierig sein? Mich davon faszinieren lassen oder es wenigstens respektieren?