Die Allierten mísstrauten der Demokratiefestigkeit der Deutschen. Eine Neuauflage des Buches, das den ideologischen Kern des Nationalsozialismus bildete, war von 1946 an verboten. Zwar florierte der Handel damit im Ausland weiterhin, auch online konnte man sich den Text besorgen, dass Mein Kampf seit Anfang dieses Jahres wieder im Buchhandel zu erwerben ist, bietet dennoch ein ungewohntes Bild.

Die Allierten mísstrauten der Demokratiefestigkeit der Deutschen. Eine Neuauflage des Buches, das den ideologischen Kern des Nationalsozialismus bildete, war von 1946 an verboten. Zwar florierte der Handel damit im Ausland weiterhin, auch online konnte man sich den Text besorgen, dass Mein Kampf seit Anfang dieses Jahres wieder im Buchhandel zu erwerben ist, bietet dennoch ein ungewohntes Bild.

Die erste Auflage der kritischen Fassung, die das Münchener Institut für Zeitgeschichte herausgegeben hat, war bereits nach Tagen vergriffen, ein Beleg für das Interesse, das an dem Buch bis heute besteht. Dabei galt Mein Kampf selbst den Nazi-Eliten als platte, phrasenhafte Schmähschrift; mehr Wirthausrede als subtile Verführungsprosa erklärt sich aus dem Text seine fatale Wirkmacht nicht. Vielleicht ist für ihr Verständnis weniger der Inhalt als die Form entscheidend.

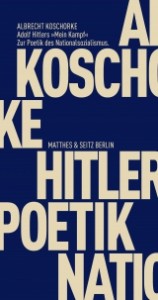

Albrecht Koschorke, Professor für Literaturwissenschaftt an der Universität Konstanz, untersucht ihn in seinem heute erscheinenden Buch »Adolf Hitlers ›Mein Kampf‹. Zur Poetik des Nationalsozialismus« mit literaturwissenschaftlichem Instrumentarium, welche Erzählstrategien Hitler benutzte, zu welcher Lesepraxis er angeregte – und wen er mit seinem Text erreichte.

»Um Hitlers Kampfschrift rankt sich die immer wieder neu kolportierte Legende, dass sie trotz ihrer massenhaften Verbreitung in Schulen, Bibliotheken und als obligate Gabe auf Standesämtern ein ungelesenes, weil alles in allem unleserliches Buch, geblieben sei. Das ist insofern bemerkenswert, als Hitler sich im Vorwort »nicht an Fremde, sondern an diejenigen Anhänger der Bewegung« wendet, »die mit dem Herzen ihr gehören«. Fünfhundert Seiten später, im zweiten Band, breitet er sich offenherzig darüber aus, dass »die Masse der Menschen an sich faul ist«, keine Bücher lese und ohnehin nur über eine sehr beschränkte Aufmerksamkeitsspanne verfüge. Wer ihm bis hierhin gefolgt ist, darf sich also schon zu den Eingeweihten zählen, deren Verständigung auf Kosten Dritter geht. Das passt zu der Beobachtung von Hannah Arendt, dass totalitäre Regimes nach dem Modell von Geheimbünden organisiert sind und mit einem fein abgestuften System der Teilhabe operieren. Was allerdings die NS-Ideologie anbetrifft, so bestand ihre Pointe darin, nicht nur ihre völkische Schauseite, sondern in einem erstaunlichen Ausmaß auch die Arkana ihrer Machttechnik jedem, der zu lesen versteht, unverhüllt vor Augen zu führen.

Denn sogar der Einsatz der propagandistischen Mittel wird von Hitler in vollkommener Offenheit erörtert – entgegen der verbreiteten Annahme, dass Ideologien nur funktionieren, wenn sie die Art und Weise ihrer Gemachtheit im Verborgenen halten. Der Text von Mein Kampf ist so angelegt, dass man ihn auf zwei Ebenen lesen kann. Er breitet sich seitenlang über marxistische Intriganz und jüdisches Schmarotzertum aus und bedient damit dasselbe primitiv-ideologische Leserbedürfnis, auf das sich wenige Jahre nach der Erstveröffentlichung von Mein Kampf Julius Streichers Zeitschrift Der Stürmer einstellen wird. Insoweit liest sich Mein Kampf als ein Zeugnis von blindem Rassenwahn. Allerdings präsentiert sich Hitler ja nicht von vornherein als fanatischer Judenhasser, sondern legt Wert darauf, seinen Antisemitismus als Ergebnis eines Lernprozesses auszuweisen. In diesem Punkt stimmt seine Schilderung mit den Nachforschungen der Historiker überein, wenn Hitler auch den Zeitpunkt seiner »Wandlung« vorverlegt: Aus der Wiener Zeit sind von ihm keine antisemitischen Äußerungen überliefert; dieses Register zieht er erst als Münchner Wirtshausredner, also nach seinem in die »Umbruchszeit 1918/19« zu datierenden Entschluss, »Politiker zu werden«.

Warum hat Hitler, der so gern schon seine frühesten Entschlüsse »unerschütterlich« sein lässt und überhaupt das der Gattung der Autobiografie inhärente Prinzip der Entwicklung ständig durch die Behauptung unterläuft, an seinen wesentlichen Positionen nichts verändert zu haben, warum also hat Hitler sich nicht von Anfang an eine »felsenfeste« und »granitene« Meinung über das sogenannte Weltjudentum angedichtet?« Ein Grund liegt, wie bereits angedeutet, sicherlich darin, dass er es psychologisch für wirksamer hielt, seine Leser bei ihren noch vorhandenen mitmenschlichen Bedenken abzuholen, als sie mit einem fertigen Dogma zu konfrontieren. In der Frühzeit einer radikalen politischen Bewegung muss immer auch die Skepsis der noch nicht vollkommen zur Sache Bekehrten mitbedacht werden. (…)

Mein Kampf ist so aufgebaut, dass sich die Auseinandersetzung mit den Sozialdemokraten und die Erörterung der »jüdischen Frage« wie Problem und Lösung zueinander verhalten. In der Behandlung dieses Schlüsselthemas errichtet der Text eine gewissermaßen doppelstöckige Struktur. Seine ideologische Botschaft besteht im Wesentlichen in der Behauptung, dass sich mit der Ausmerzung des Judentums, das – Verschwörungstheorien sind eben für Außenstehende verwirrend – gleichzeitig die treibende Kraft hinter dem Kapital wie hinter dem Antikapitalismus der Arbeiterschaft bilden soll, der Klassenkampf als solcher erledigt. Parteitaktisch steht jedoch ein anderer Aspekt im Vordergrund: die Dämonisierung eines politischen Rivalen, der mit partiell ähnlichen sozialpolitischen Maßnahmen dieselbe Rolle eines Repräsentanten der breiten Volksmassen in Anspruch nimmt, wie dies Hitler und seine Bewegung tun.

Die erzählerische Anlage von Mein Kampf ist auf diesen taktischen Zusammenhang hin transparent, was seinen geschulteren Lesern nicht entgangen sein dürfte. Auf dieser Ebene der Textsignale richtet sich das Augenmerk also nicht auf das Was der Ideologie, sondern auf das Wie ihrer propagandistischen Einfädelung.«

Albrecht Koschorke

Adolf Hitlers »Mein Kampf«

Zur Poetik des Nationalsozialismus

Reihe: Fröhliche Wissenschaft

93 Seiten, Softcover (Klappenbroschur)

ISBN: 978-3-95757-281-3

Preis: 10,00 €