Nazilager Auschwitz, Polen 1945. Eingang nach der Befreiung, im Vordergrund von den Wachmannschaften zurückgelassene Ausrüstungsgegenstände.

Im Jahr 1996 hat der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ins Leben gerufen. Es ist der Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 71 Jahren. Mit einer Gedenkveranstaltung im Großen Rathaussaal, Marktplatz 10, erinnert die Stadt Heidelberg wie auch schon in den vergangenen Jahren am Mittwoch, 27. Januar 2016, um 18 Uhr an die Opfer der grausamen Verbrechen in der NS-Zeit.

Diesmal steht die von den Nationalsozialisten verfolgte Gruppe der Sinti und Roma im Mittelpunkt des Gedenkens. Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner wird nach der Begrüßung Reinhold Lagrene, Vorstandsmitglied im Zentralrat sowie im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg, als Gastredner willkommen heißen. Die musikalische Umrahmung übernehmen Scarlett Adler (Gesang) und Klaus Straube (Klavier). Die Bürger sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung im Großen Ratssaal teilzunehmen und ebenfalls der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken.

Sinti und Roma in Deutschland

Sinti und Roma stammen ursprünglich aus dem indischen Punjab und kamen zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert nach Europa. 1407 wurden sie in Hildesheim erstmals urkundlich erwähnt, bis Ende des 15. Jahrhunderts dann in fast allen europäischen Ländern. Zu dieser Zeit wurden sie geduldet, erhielten zum Teil Schutzbriefe. Etwa im 16. Jahrhundert begannen in Europa die ersten Verfolgungen – Enteignungen und Vertreibung aus dem Land. 1498 wurden die Sinti durch den Reichstag in Freiburg für vogelfrei erklärt. Entsprechende Gesetze in allen deutschen Ländern folgten. Sinti durften vertrieben, ausgeplündert und getötet werden. Es war ihnen untersagt, ein Handwerk auszuüben, sich niederzulassen oder gar Grundbesitz zu erwerben. Den Sinti, die durch diese Gesetze ständig vertrieben wurden, wurde die erzwungene Lebensweise später zum Vorwurf gemacht. Das Vorurteil, Sinti und Roma seien nicht in der Lage, sesshaft zu sein, hält sich vielfach bis heute. Im Zeitalter der Aufklärung folgten Versuche, die Sinti zwangsweise zu assimilieren. Zu den staatlichen Maßnahmen gehörten Zwangsansiedlungen, Sprachverbot, Wegnahme der Kinder und mehr. Antiziganistische Literatur dieser Zeit trug dazu bei, falsche Informationen und Vorurteile zu zementieren. Es folgte die Ausgrenzung der Sinti und Roma, vielfach wurde die Niederlassung verwehrt, ebenso die Staatsbürgerschaft. Auch viele derjenigen, die sich schon lange zuvor in Deutschland niedergelassen hatten, wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Vielerorts begannen Behörden, Sinti und die inzwischen aus Osteuropa eingewanderten Roma systematisch zu erfassen. Auf diese Aufzeichnungen griffen später die Nazis zurück.

Mit Beginn der NS-Herrschaft setzte die Verfolgung von Sinti und Roma aus rassistischen Gründen ein.

1933 wurde das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ erlassen, das die Zwangssterilisation von Menschen vorsah. Rasseforscher wie Robert Ritter stützten sich später auf dieses Gesetz als Grundlage für die Sterilisationen.

1933 wurde das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ erlassen, das die Zwangssterilisation von Menschen vorsah. Rasseforscher wie Robert Ritter stützten sich später auf dieses Gesetz als Grundlage für die Sterilisationen.

1935 Der Erlass der Nürnberger Gesetze betraf Sinti und Roma sowie Juden gleichermaßen. Durch das „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ wurden ihnen beispielsweise Ehen mit „deutschblütigen Personen“ verboten. Sinti, Roma und Juden verloren durch die Gesetzgebung die deutsche Staatsbürgerschaft.

Ab Mitte der Dreißiger Jahre wurden von vielen Städten Lager eingerichtet, in denen Sinti und Roma interniert wurden und Zwangsarbeit leisten mussten. Diejenigen, die vorerst an ihren Wohnorten bleiben durften, mussten immer stärkere Einschränkungen hinnehmen, zum Beispiel Berufsverbote, Verbot der Benutzung bestimmter Verkehrsmittel, Läden und kultureller Einrichtungen. 1941 erfolgte der Schulverweis für Sinti-Kinder, 1942 wurden Sinti und Roma aus „rassepolitischen Gründen“ aus der Wehrmacht entlassen.

1936 wurde im Reichsgesundheitsamt die „Rassenhygienische und Bevölkerungsbiologische Forschungsstelle“ unter Leitung von Robert Ritter eingerichtet. Bis 1944 verfassten Ritter und seine Mitarbeiter rund 24.000 Gutachten über Sinti und Roma, unter ihnen auch die Mulfinger Kinder. Die Gutachten dienten als Grundlage für Sterilisationen und später die Ermordung in Auschwitz. Polizei, Kirche und kommunale Behörden stellten den Rasseforschern Unterlagen für die Arbeit zur Verfügung.

1938 wurde die „Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens“ eingerichtet, im Dezember folgte Himmlers Runderlass zur „Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen der Rasse“ heraus.

Ab Oktober 1939 durften Sinti und Roma ihren Wohnsitz oder momentanen Aufenthaltsort nicht mehr verlassen und mussten sich bei der örtlichen Polizei

Im Mai 1940 begannen die ersten familienweiten Massendeportationen in Ghettos und Konzentrationslager in Polen.

1942 wurde mit dem „Auschwitz-Erlass“ Himmlers die Polizei angewiesen, alle Sinti und Roma, auch die so genannten „Zigeunermischlinge“ in Konzentrationslager einzuweisen, „ohne Rücksicht auf den Mischlingsgrad“.

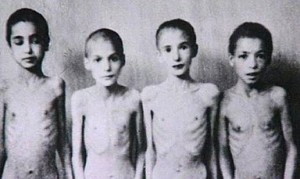

Ab 1943 wurden Tausende Sinti und Roma nach Auschwitz deportiert, wo sie im so genannten „Zigeunerlager“ untergebracht wurden. Von den über 20.000 Menschen, die dort eingesperrt wurden, starben mehr als zwei Drittel an Hunger, Krankheiten und Misshandlungen durch die SS-Wachmannschaften.

Am 12. Mai 1944 kamen hier die Kinder aus der Mulfinger St. Josefspflege an.

Am 3. August 1944 wurden alle 2897 Sinti und Roma, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben waren, vergast.

Insgesamt wurden europaweit etwa eine halbe Million Sinti und Roma ermordet.

Nachkriegszeit

Die Opfer: Nach dem Ende des Nazi-Regimes wurde der Völkermord aus rassistischen Gründen an den Sinti und Roma jahrzehntelang geleugnet. Den Überlebenden stand weder eine Entschädigung noch die moralische Anerkennung als Opfer zu. Viele Sinti und Roma blieben jahrzehntelang staatenlos, da ihnen in der NS-Zeit die Staatsbürgerschaft entzogen worden war. Nur die wenigsten erhielten ihr von den Nazis geraubtes Eigentum zurück; Gesundheitsschäden wurden nicht als verfolgungsbedingt anerkannt. Vielfach griffen Gutachter und Beamte zum Beweis auf die Akten aus der NS-Zeit zurück. Am 7. Januar 1956 urteilte der Bundesgerichtshof, lediglich für die Deportationen ab März 1943 sei von einer rassischen Verfolgung auszugehen. Alles zuvor galt als „polizeiliche Vorbeugungs- und Sicherungsmaßnahme“. Aus der Urteilsbegründung: „Die Zigeuner neigen zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und zu Betrügereien. Es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe zur Achtung vor fremdem Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist.“ Jahrelange Zwangsarbeit für die Industrie sowie der Schaden, der verursacht wurde, weil Sinti- und Roma-Kinder keine Schulausbildung haben durften, wurden ignoriert. In Bayern wurde als Nachfolge der „NS-Zigeunerzentrale“ die so genannte Landfahrerzentrale eingerichtet. Die polizeiliche Erfassung wurde fortgesetzt, das Personal blieb zum Teil das gleiche, welches für die Deportationen verantwortlich gewesen war. Im März 1982 erkannte der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt nach massivem öffentlichen Druck die Verbrechen an Sinti und Roma als Völkermord aus rassischen Gründen an. Viele Opfer mussten jedoch noch Jahrzehnte auf Anerkennung und Entschädigung warten. Bei der Bevölkerung stießen die überlebenden Sinti und Roma oft auf offene Ablehnung. Kommunen versuchten, die Wiedereingliederung zu verhindern.