Eine über 600 Jahre alte Universität und ein über 1200 Jahre altes (ehemaliges) Kloster haben vor einiger Zeit einen Kooperationsvertrag geschlossen. Wir nehmen das gerade erschienene fulminante Buch von Julian Hanschke – „Schloss Heidelberg“ (das wir in Kürze in der Rundschau ausführlich besprechen werden) zum Anlass, diesen eigens für die Rundschau geschriebenen Text von Joachim-Felix Leonhard zu veröffentlichen als „Hinweisung“ auf

dies Buch. Schließlich gilt es nicht nur baugeschichtlich einiges über den Kurfürsten Ott Heinrich zu wissen, sondern auch über Geschichten, die es über hin und hergeschobene Bibliotheken zwischen Lorsch und Heidelberg gibt. Erfahren Sie darüber hier nun mehr, es sind nicht nur historische Gedanken, die sich der Autor anlässlich der Vertragsunterzeichnung zwischen der Ruprecht- Karls-Universität Heidelberg und dem UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Lorsch gemacht hat:

Es bedeutet nämlich nicht nur historisch und politisch aktuell Einiges, es verbindet sich mit dieser Kooperation wiederum auch Regionalverständnis mit modernen Bildungsaufgaben, aber auch mit der jahrhundertelangen Tradition der Kultur und Bildung eines Gebietes, das heute zu drei Bundesländern gehört und dennoch eigene Identität besitzt: gemeint ist das Land zwischen Neckar und Main, zwischen Odenwald und Rhein, und kaum hätte man dafür einen „richtigeren“ Ort mit entsprechenden Schnittstellen finden können: in

Es bedeutet nämlich nicht nur historisch und politisch aktuell Einiges, es verbindet sich mit dieser Kooperation wiederum auch Regionalverständnis mit modernen Bildungsaufgaben, aber auch mit der jahrhundertelangen Tradition der Kultur und Bildung eines Gebietes, das heute zu drei Bundesländern gehört und dennoch eigene Identität besitzt: gemeint ist das Land zwischen Neckar und Main, zwischen Odenwald und Rhein, und kaum hätte man dafür einen „richtigeren“ Ort mit entsprechenden Schnittstellen finden können: in  Lorsch, wo im Wald die Grenzsteine nach Norden das Kurmainzer Wappen und nach Süden den Kurpfälzischen Löwen zeigen und von dessen Reichskloster weit über die Region hinausgehend Bildungsaktivitäten vermittelt wurden, fand man sich zusammen, um über Forschung, Lehre und Bildungsfragen eng zwischen Heidelberg und Lorsch zu kooperieren.

Lorsch, wo im Wald die Grenzsteine nach Norden das Kurmainzer Wappen und nach Süden den Kurpfälzischen Löwen zeigen und von dessen Reichskloster weit über die Region hinausgehend Bildungsaktivitäten vermittelt wurden, fand man sich zusammen, um über Forschung, Lehre und Bildungsfragen eng zwischen Heidelberg und Lorsch zu kooperieren.

Und Grund und Anlaß, sich einige Gedanken zum Wechselspiel historischer Entwicklungen zu machen. Starkenburg und Kurpfalz mit Lorsch an der Schnittstelle: nicht immer näherten sich von Norden – die Mainzer – und – von Süden – die Kurpfälzer – mit solchʻ freundlichen Absichten der ehemaligen, zur Zeit der Karolinger gegründeten, im Mittelalter mächtigen und heute kulturhistorisch bedeutenden, wie hat diese Region mit ihren Schnittstellen ja stets die Interessen Vieler bewegt:

die Römer legten Straßen an in dieser Gegend, deren Schnittlinie der Rhein zu dieser Zeit war, und nach der Völkerwanderung und den sog. „dunklen Zeiten“ im Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter, aus denen wir schon deswegen wenig Überlieferung haben, weil zu viel im Umbruch war und zu Wenige des Schreibens mächtig waren, etablierte sich in Lorsch in Gestalt der im Jahre 764 gegründeten Reichsabtei ein benediktinisch geprägtes Bildungsinstitut.

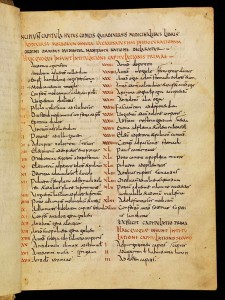

Lesen und Schreiben, das Studium also, wurden als Kulturtechniken entwickelt im Sinne eines Bildungsauftrages, wie er in der Hofschule Karls des Großen praktiziert wurde und seinen Niederschlag in den Bibliotheken und Textsammlungen in verschiedenen Klöstern des Reiches fand.

In Lorsch galten wie andernorts die Prinzipien der Ordensregel, die der heilige Benedikt von Nursia im Kloster Montecassino im 6. Jahrhundert verfasst hatte. Dort hieß es beispielsweise im Abschnitt von der täglichen Handarbeit (Kapitel 48): „Für diese Tage der Fastenzeit erhalte jeder ein Buch aus der Bibliothek, das er von Anfang an ganz lesen soll.

Diese Bücher müssen am Anfang der Fastenzeit ausgeteilt werden. Es sollen aber vor allem eine oder zwei ältere Brüder den Auftrag erhalten, zu den Stunden, wenn die Brüder der Lesung obliegen, durch das Kloster zu gehen und nachzusehen, ob sich nicht ein träger Bruder finde, der anstatt eifrig zu lesen, müßig ist oder schwätzt und so nicht bloß selber keinen Nutzen davon hat, sondern sogar noch andere stört“.

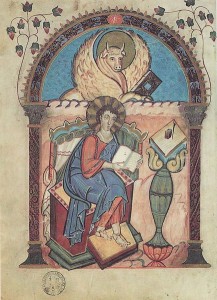

Texte der Testamente, Schriften der Kirchenväter, Literatur der Antike wurden geschrieben und gelesen und wieder geschrieben, mit Ornamenten gestaltet – als klösterlicher Dienst im Sinne des „ora et labora“ Benedikts. Lesen und Schreiben verbreiteten sich als Ausdruck von Bildung, Unterricht und Erziehung, nicht nur an einem Ort, sondern auch zwischen den Klöstern und den dazugehörigen Umgebungen, gleichsam „interregional“. Prachthandschriften entstanden ebenso wie Gebrauchscodices, allesamt mit dem Ziel, aufzuzeichnen für später, Gedächtnisübung als Weitergabe von Inhalten; Dokumentation der Herkunft – für die jeweilige Zukunft.

Benediktiner und Prämonstratenser (die im Jahre 1248 das Kloster übernommen hatten): dank hohem Bildungsstand der Ordensmitglieder hatte die Lorscher Bibliothek, zumal im 15. Jahrhundert als aufkommendem Zeitalter einer Art erster Globalisierung mit Gutenbergs Erfindung wie mit der Entdeckung neuer Erdteile, mit Erweiterung des geistigen wie geographischen Horizontes, mit der Gründung von Universitäten als neuen Bildungs- und Kulturinstituten, hohe Anerkennung und intensive Nutzung von, wir würden sagen, „interregionalen“ Nutzern gefunden: Mehr und mehr fanden sich Professoren, vor allem aus der Kurpfalz und hier besonders von der nahe gelegenen Universität Heidelberg in Lorsch ein, um einzelne Handschriften zu studieren. Erleichtert wurde diese Nutzung durch den Umstand, dass man sich, zunächst aus der Kurpfalz kommend, ja auf eigenem Territorium befand, da das Amt Starkenburg und mit ihm Lorsch im Jahre 1463 an die Kurpfalz gefallen war.

Dass man mit den Bibliotheksbeständen in Lorsch bestens arbeiten und studieren, ja die Handschriften als Vorlage für neue Texteditionen gebrauchen konnte, interessierte bald aber nicht nur die akademische Gelehrsamkeit an der Universität: bald nämlich sollte sich der Spruch des Terentianus Maurus (3. Jahrhundert), wonach Bücher ihre Schicksale haben („Habent sua fata libelli“), in besonderer Weise für Lorsch, genauer: die Lorscher Bibliothek und ihr Verhältnis zur Kurpfalz, nochmals genauer: zum Kurfürsten Ottheinrich bewahrheiten:

von der Nutzung der Bibliothek in Lorsch bis zur Überführung der gesamten Bibliothek von Lorsch nach Heidelberg war für den bibiophilen Sammler Ottheinrich nur ein kleiner Schritt, und es ist schon bemerkenswert, wie sich der Kurfürst dieser Bibliothek „näherte“, was durchaus wörtlich zu nehmen ist: in jedem Falle kannte sich Ottheinrich allem Anschein nach bestens aus und hatte zweifelsohne Größeres (und bald Folgendes!) im Sinne, als er am 19.11.1547 von Weinheim aus, also immerhin schon auf der Hälfte der Strecke Heidelberg – Lorsch, einen Brief an Christoph Arnold nach Basel richtete. Dieser Arnold befand sich dort im Exil, aber wohl sicher im Freundeskreis des in Basel lehrenden und bekannten Humanisten Erasmus von Rotterdam, der im Jahre 1536 gestorben war.

Was wollte Ottheinrich von Arnold erfahren? Nicht mehr und nicht weniger als den Aufenthaltsort von Lorscher Büchern, die Erasmus offensichtlich in Lorsch entliehen, so aber nicht zurückgegeben haben soll:

„nachdem wir bericht werden, wie Erasmus von Rotterdam uns aus dem closter Lorsch etliche gute buecher entlehnet und nicht wider darein geliefert haben soll, so wollest erfarn, wohin sein bibliotec kommen sei und uns doch unvermerckter ding dein gutachten anzaigen, ob im namen des brobst zu Lorsch solche buecher wider zu bekommen …“

Immerhin hielt man mit diesem Verfahren um diese Zeit – noch – die allgemeinen „Geschäftsbedingungen“ ein, doch sollte sich dies bald ändern: entweder war der Probst des Lorscher Klosters der Sammeltätigkeit Ottheinrichs nicht ausreichend zu Gebote oder aber hatte sich diese Akquisitionsaktivität mittlerweile zu einer ordentlichen Sammelwut ausgewachsen, kurz: bald nach seinem Amtsantritt 1556 griff der Kurfürst entschlossen zu, hob die Mönche aus (1557), unterstellte die Gebäude der Gutsverwaltung – und ließ die Bibliothek kurzerhand nach Heidelberg zwecks Integration in die Bibliotheca Palatina überführen.

Das geschah nicht ohne Eindruck auf die Zeitgenossen, wie man der Zimmernschen Chronik entnehmen kann: „Tamquam Nebucadnezar ist er (= Ottheinrich) kommen, hat die uralte Bibliothek hinweggeführt samt Butzen und Stil“.

So könnte man meinen, es wäre gleichsam und eigentlich noch eine Rechnung offen gewesen, aber Rechnungen zu begleichen, waren die Vertreter der Heidelberger Universität und des heute zur Verwaltung der Schlösser und Gärten Hessens gehörendem Kloster Lorsch Ende Juli nicht zusammen gekommen.

Doch kehren wir noch einmal in die historischen Zeiten der frühen Neuzeit zurück.

Allzu lange konnte man sich freilich dieses bedeutenden Zuwachses zur Heidelberger Bibliothek, die in den nächsten Jahren durch beträchtliche Erwerbungen erweitert wurde, nicht erfreuen: waren ohnehin einzelne Titel der Lorscher Bibliothek veräußert, verkauft oder ganz einfach an andere Stellen vergeben worden, so war zwar die Sammlung größtenteils zusammengeblieben, wenn auch nur für verhältnismäßig kurze Zeit, denn schon im Jahre 1622 hatte die Sammlung, etwas über 50 Jahre zuvor von Lorsch nach Heidelberg transportiert, eine neuerliche Überführung, jetzt aber von Heidelberg nach Rom, zu gewärtigen:

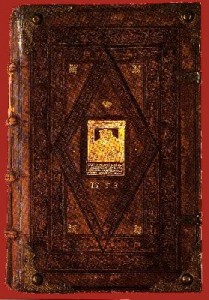

Einer der Prachteinbände für den Kurfürsten. Es handelt sich um die sogenannte „Heidelberger Geomantie“, eine für Ottheinrich kompilierte, in sorgfältigster Kalligraphie geschriebene und schließlich nach einem älteren Vorbild illuminierte Handschrift. Entsprechend prächtig sollte offenbar auch der Einband ausfallen. Im Gegensatz zum schlichteren Bibliotheksband kam hier reichlich Golddruck zum Einsatz, der zusammen mit dem rotbraunen Leder das Gesamtbild bestimmt. Auch die goldenen Einzelstempel sind hier zahlreich zu finden. Schließlich wird der Band von insgesamt vier Schließen zugehalten.

Wieder erlebten die Bücher Schicksal, als nunmehr die gesamte Pfälzische Hofbibliothek stände – zum Kriegspfand im Dreißigjährigen Krieg wurden und Papst Gregor XV. die Bibliothek als Gegenleistung für seine finanzielle Unterstützung für den in Heidelberg siegreichen Herzog Maximilian I von Bayern (+ 1651) verlangte. Leone Allacci, der päpstliche Bibliothekar in der berühmten Bibliotheca Vaticana, holte über 3500 Handschriften sowie 5000 Drucke in Heidelberg ab, ließ sie in Kisten verpacken und auf Maultieren und Frachtwagen über Bologna und Florenz nach Rom schaffen – und sich den Empfang am 9. Juli 1623 in Rom quittieren.

Und so fanden sich sowohl die Lorscher als auch die Heidelberger Bestände seitdem als Sammlung in der Vatikanischen Bibliothek wieder, genauer: hätte es so sein müssen, doch ist die Empfangsquittung für Allacci lediglich auf die mit Pech und Wachsleinwand bezogenen Kisten bezogen, nicht aber auf die einzelnen Titel. Und so kommt es, dass keinesfalls alle Lorscher Bestände heute auch alle in der Vatikanischen Bibliothek liegen, sondern weitere Streuung erfahren haben.

Habent sua fata libelli! Die Lorscher Handschriften sind heute in verschiedenen Bibliotheken Europas anzutreffen, die Heidelberger Bestände kamen , aber „nur“ zum Teil, wieder nach Heidelberg zurück.

Aber das ist eine andere, eine lange Geschichte.

Und heute? Wie geht es nun weiter zwischen Heidelberg und Lorsch? Die Frage ist relativ leicht zu beantworten, denn die Geschichte zu ergründen, die Quellen zu erschließen und die Traditionen einzuordnen soll Aufgabe gemeinsamen Bemühens der Universität Heidelberg und des UNESCO Weltkulturdenkmals Kloster Lorsch sein.

Ein Privatmann, Heinrich Vetter aus Mannheim, als großzügiger Mäzen für Wissenschaft und Kunst in der Kurpfalz bekannt und als von den Städten, aber auch von den Universitäten Heidelberg und Mannheim geehrt, hat es vorgemacht, als er die erste Kurpfalz-Bibliothek in Lorsch stiftete, der mit Unterstützung der Heinrich-Vetter-Stiftung weitere Kurpfalz- Bibliotheken in Ludwigshafen und anderswo folgen sollen. In diesen Bibliotheken sollen sich Schüler und Studenten, Professoren und Bürger begegnen, um das Verbindende der Region zu ergründen, in den historischen Quellen, aber ebenso den den politischen Fragen unserer Zeit.

Digitalisierung von „Lorscher Handschriften“ in Rom: Eine Mitarbeiterin aus Heidelberg am Grazer Buchtisch in den Räumen der Biblioteca Apostolica Vaticana.

Foto: UB

Auch die Kooperation zwischen der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und dem Unesco- Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch muss nicht nur Aufgabe von Historikern Archäologen und Kunsthistorikern sein: indem man sich anhand der historischen Zeugnisse in den Diskurs über die Vergangenheit begibt, könnte man – und zwar sehr – gerade in der Gegenwart in die Erörterung darüber eintreten, wie Aufzeichnungen der Zeit auch für spätere Generationen aufbereitet und aufbewahrt werden können.

Damit würde eine Diskussion angestoßen werden können, die sich im Zeitalter zunehmend nicht mehr vorwiegend physischer Kommunikation intensiv auch der Gedächtnisbildung für später zuwenden kann.

Der Diskurs zwischen Heidelberg und Lorsch, auch im Rahmen von Forschung und Lehre, könnte sich auf Fragen der Echtheit von Dokumenten vergangener Tage wie der heutigen Zeit zuwenden und wäre schon deshalb spannend, weil er sich auch der Grundfrage zuwendet, an was wir uns morgen erinnern werden, auch der Überlegung, wer darüber entscheidet. Eine Frage, die im Mittelalter sich ebenso stellte, wie sie uns heute fordert.

Hier kann sich mit anderen Einrichtungen ein Verbund gleich mehrerer kultureller Einrichtungen mit hohem Dienstleistungscharakter für gleich zwei Regionen, nämlich Starkenburg und Kurpfalz, entwickeln, ein Netzwerk für Kultur, Bildung, Natur.

Der Autor Prof. Dr. Joachim Felix Leonhard stammt aus Lorsch, ist Historiker, war u.a. Berufsstationen von 1981 bis Mitte 1984 an der Universitaäsbibliothek Heidelberg tätig, war später Direktor der Universitätsbibliothek Tübingen, Vorstand der Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv Frankfurt am Main – Potsdam-Babelsberg und Generalsekretär des Goethe-Instituts, war Honorarprofessor für Neuere Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Wiesbaden, er war Präsident der Von Behring-Röntgen-Stiftung zur Förderung der Universitätsmedizin in Marburg. Er ist Vorsitzender des Stiftungsrats der Schader-Stiftung, des Beirats des Deutschen Musikinformationszentrums sowie des deutschen Nationalkomitees für das UNESCO-Programm „Weltdokumentenerbe“.

Der Autor Prof. Dr. Joachim Felix Leonhard stammt aus Lorsch, ist Historiker, war u.a. Berufsstationen von 1981 bis Mitte 1984 an der Universitaäsbibliothek Heidelberg tätig, war später Direktor der Universitätsbibliothek Tübingen, Vorstand der Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv Frankfurt am Main – Potsdam-Babelsberg und Generalsekretär des Goethe-Instituts, war Honorarprofessor für Neuere Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Wiesbaden, er war Präsident der Von Behring-Röntgen-Stiftung zur Förderung der Universitätsmedizin in Marburg. Er ist Vorsitzender des Stiftungsrats der Schader-Stiftung, des Beirats des Deutschen Musikinformationszentrums sowie des deutschen Nationalkomitees für das UNESCO-Programm „Weltdokumentenerbe“.

In der Tat stellt sich – und ich möchte dies tun – die Frage, ob Ottheinrich dem Kloster Lorsch, oder ob Allaci dann Ottheinrich den womöglich größten Bücherraub der Geschichte zugefügt habe. Oder ging es letztlich doch – jeweils – um eine Rettung? Oder war es beides zugleich? Wer aber hätte dann – und bei wem – noch eine Rechnung offen?

Das vorerst letzte wichtige Kapitel dieser Bibiotheksgeschichten wurde 1986 geschrieben, als die Vatikanische Bibliothek in einer einmaligen Ausnahmesituation anlässlich des 600-jährigen Jubiläums der Universität Heidelberg eine repräsentative Auswahl auf den Emporen der Heiliggeistkirche aufgestellt wurde. Lokalpatrioten wollten die Bibliotheka Palatina hier behalten. Wir auch! got