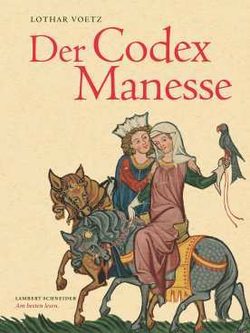

Der Codex Manesse ist die umfangreichste und berühmteste Liederhandschrift des Mittelalters. Mehr als die Hälfte der überlieferten Strophen sind nur in dieser Handschrift bewahrt geblieben. Lothar Voetz schreibt die Geschichte der Liedersammlung in seinem neuen Buch „Der Codex Manesse“ umfassend und verständlich. Zudem enthält das Buch eine reiche Auswahl der schönsten Abbildungen und Seiten aus dem Codex. Es erscheint am 25. März im Lambert Schneider Verlag.

Der Codex Manesse ist die umfangreichste und berühmteste Liederhandschrift des Mittelalters. Mehr als die Hälfte der überlieferten Strophen sind nur in dieser Handschrift bewahrt geblieben. Lothar Voetz schreibt die Geschichte der Liedersammlung in seinem neuen Buch „Der Codex Manesse“ umfassend und verständlich. Zudem enthält das Buch eine reiche Auswahl der schönsten Abbildungen und Seiten aus dem Codex. Es erscheint am 25. März im Lambert Schneider Verlag.

Der Codex Manesse hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Sicher ist, dass er im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts in der Nähe von Zürich entstanden ist. Nach einer Station in Heidelberg Anfang des 17. Jahrhunderts gelangte die Handschrift wohl zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges nach Paris. Erst 1888 fand der Codex nach etlichen diplomatischen Versuchen den Weg zurück nach Heidelberg. Dort lagert die bedeutendste Handschrift ihrer Zeit heute in den Tresoren der Universitätsbibliothek, um die einmalige Sammlung der mittelalterlichen Dichtkunst für die Nachwelt zu bewahren.

Vom Kaiser bis zum Bettelmann – Autoren im Codex Manesse

Der Aufbau ist für heutige Leser ungewöhnlich. Obgleich man eine chronologische, alphabetische oder dem literarischen Rang des Autors angemessene Abfolge erwarten würde, richtet sich Anordnung der Beiträge ausschließlich nach dem sozialen Rang. So steht an erster Stelle der lyrische Kaiser Heinrich, bei dem es sich vermutlich um den Staufer Heinrich VI. handelt. Danach erst folgen Könige, Herzöge, Grafen und „fahrendes Volk“. Für die literarische Überlieferung ist der Codex überaus bedeutsam: Mehr als die Hälfte der enthaltenen Liedstrophen sind nur in dieser Handschrift überliefert und finden sich in keiner anderen Quelle des Mittelalters. Walther von der Vogelweide, Neidhart und dem Dichter von Kürenberg – hier sind sie versammelt. Voetz portraitiert herausragende Dichterpersönlichkeiten und zitiert die aussagekräftigsten Lieder.

Der Aufbau ist für heutige Leser ungewöhnlich. Obgleich man eine chronologische, alphabetische oder dem literarischen Rang des Autors angemessene Abfolge erwarten würde, richtet sich Anordnung der Beiträge ausschließlich nach dem sozialen Rang. So steht an erster Stelle der lyrische Kaiser Heinrich, bei dem es sich vermutlich um den Staufer Heinrich VI. handelt. Danach erst folgen Könige, Herzöge, Grafen und „fahrendes Volk“. Für die literarische Überlieferung ist der Codex überaus bedeutsam: Mehr als die Hälfte der enthaltenen Liedstrophen sind nur in dieser Handschrift überliefert und finden sich in keiner anderen Quelle des Mittelalters. Walther von der Vogelweide, Neidhart und dem Dichter von Kürenberg – hier sind sie versammelt. Voetz portraitiert herausragende Dichterpersönlichkeiten und zitiert die aussagekräftigsten Lieder.

Die mittelalterlichen Herausgeber hatten das Werk als vollständiges Kompendium der Liedkunst geplant. So ist zu erklären, dass zwischen den Autoren freie Seiten blieben, um Texte ergänzen zu können. Auch repräsentativ sollte das Werk werden – 137 ganzseitige Miniaturen der Buchkunst zeigen die Bildnisse der enthaltenen Dichter im Großformat.

Das Buch

Lothar Voetz

Der Codex Manesse

Die berühmteste Liederhandschrift des Mittelalters

Lambert Schneider Verlag – WBG

2015. 176 S. mit 80 farbigen Abbildungen

Subskriptionspreis bis zum 31.1.2016: € 49,95 [D]

Ab dem 01.02.16: € 69,95[D]

ISBN 978-3-650-40042-0

Erscheint am 25. März 2015

Mit diesem wunderbaren Band legt der Heidelberger Altgermanist Lothar Voetz eine umfassende Beschreibung des Codex Manesse, seiner Entstehung, Geschichte und Wirkung vor.

Über den Autor

Lothar Voetz war bis zu seiner Emeritierung Professor für Ältere Deutsche Philologie am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg. Den Codex Manesse kennt er wie kein Anderer.

Der „Codex Manesse“, auch „Große Heidelberger Liederhandschrift“ genannt …

entstand zwischen 1300 und 1340 in Zürich und ist die umfangreichste Sammlung mittelhochdeutscher Lied- und Spruchdichtung des 13. Jahrhunderts.

Die Handschrift enthält 140 Dichtersammlungen in mittelhochdeutscher Sprache und umfasst fast 6.000 Strophen.

Die ältesten im Codex versammelten Texte reichen bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück, viele Dichtungen sind hier einmalig überliefert.

Der Codex Manesse ist damit eines der Schlüsselzeugnisse für die Literatur und Kultur der Stauferzeit.

Ihr Grundstock der Sammlung entstand um 1300 in Zürich. Die umfangreiche Sammlung mittelhochdeutscher Lyrik des Zürcher Patriziers Rüdiger Manesse und seines Sohnes gilt als eine der Hauptquellen für den „Codex Manesse“.

Mehrere Nachträge kamen bis ca. 1340 hinzu. Die Handschrift gilt als repräsentative Summe des mittelalterlichen Laienliedes und bildet für den Minnesang die hauptsächliche und in vielen Fällen einzige Quelle.

Berühmt wurde die Handschrift vor allem durch ihre farbenprächtigen, ganzseitigen Miniaturen, die den Strophen von 137 der Sänger vorangestellt sind.

Die Miniaturen zeigen die Dichter in idealisierter Form bei höfischen Aktivitäten und gelten als bedeutendes Dokument oberrheinischer gotischer Buchmalerei.

Die Miniaturen wurden von vier Malern gefertigt;

Die Miniaturen wurden von vier Malern gefertigt;

dem sog. Grundstock-Maler, denen werden 110 Miniaturen zugeschrieben werden, dem ersten Nachtragsmaler 20, dem zweiten vier und dem dritten drei MiniaturenFür die Reihenfolge der Dichter waren keine chronologischen oder regionalen Gesichtspunkte bestimmend, sondern es wurde das Prinzip der ständischen Rangordnung zugrunde gelegt.

So steht am Anfang Kaiser Heinrich VI., der Sohn Friedrich Barbarossas.