Wenn sich seine Thesen als richtig herausstellten, sähen wir uns mit einer literarischen Sensation konfrontiert: Hermann Detering führt den Indizienbeweis, dass die „Bekenntnisse“ des Augustinus, vermeintlich der erste autobiographische Text der Weltliteratur, eine mittelalterliche Fälschung sein könnten.

Vor dem promovierten Theologen gab es zwar schon einige, denen aufgefallen ist, dass sich die “Bekenntnisse” stilistisch stark von Augustins anderen Werken unterscheiden, jedoch war niemandem vor ihm aufgefallen, dass einige Textstellen, die das Buch aus “seiner Zeit”, nämlich der Spätantike, haben herausfallen lassen. Und niemand vor ihm hat es gewagt, die Frage zu stellen, ob der Text nicht vielleicht von einem ganz anderen, mittelalterlichen Autor verfasst sein könnte. Ein Gespräch mit dem Autor Hermann Detering.

? Wie sind Sie darauf gekommen, dass ein so bekanntes Werk wie die “Confessiones” des Augustinus nicht echt sein könnte?

Alles begann Ende der siebziger Jahre. Ich besuchte damals ein kirchengeschichtliches Seminar über Augustinus und hatte ein Referat übernommen. Das Thema “Leben und Wirken Augustins” schien mir am besten geeignet, ohne allzu großen Arbeitsaufwand einen Schein zu machen. Nachdem ich mich durch die komplizierten Probleme der Leben Jesu-Forschung hindurchgearbeitet hatte, glaubte ich hier leichtes Spiel zu haben. Die biographischen Daten schienen klar am Tage zu liegen.

Nach einer Weile begriff ich allerdings, dass ich mich gründlich geirrt hatte. Die Probleme waren nicht weniger groß als bei der Jesusforschung. Bei einem näheren Vergleich zwischen den angeblich um 400 abgefassten “Confessiones” und den Frühschriften, die unmittelbar vor und nach der Taufe Augustins im Jahre 387 entstanden sind, fielen mir zahlreiche Widersprüche auf. Manche Angaben, z.B. in der Zahnschmerzepisode, schienen mir schlechterdings inkompatibel, die Annahme, dass sie von ein und derselben Hand stammen sollten, kaum glaubhaft. Viele Abschnitte erweckten außerdem den Eindruck, mehr Dichtung als Wahrheit zu sein. Ich verstand auch nicht, welchen Nutzen sich Augustin davon versprechen konnte, kurz vor seiner Berufung ins Bischofsamt intimste Details über seine Sexsucht oder über den Blutdurst seines Freundes Alypius, der bereits Bischof war, auszubreiten. Jedenfalls bemerkte ich: Hier stimmt etwas nicht.

An welchen Punkten geht Ihre Untersuchung über die bislang bekannten kritischen Stimmen hinaus?

Bisher wurde lediglich bestritten, dass Augustin in seinen “Confessiones” eine historisch exakte Schilderung seines Werdegangs gibt. Die Autorschaft Augustins wurde noch nie in Frage gestellt – abgesehen von dem Jesuiten Jean Hardouin im 17. Jahrhundert, der dafür allerdings völlig unzureichende und abwegige Gründe anführt. Mein Buch ist bisher der erste und einzige Versuch, die Autorschaft Augustins systematisch zu bestreiten und enthält die umfassendste Sammlung von Argumenten, die gegen die Echtheit vorgebracht wurde.

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Vergleich der “Confessiones” mit einem angeblich aus dem 8./9. Jahrhundert stammenden Gebet des Alkuin, das für mich zum “eye-opener” wurde.

Was genau ist Ihnen beim Vergleichen jener Texte aufgefallen?

Allgemein wird darin ein mittelalterliches Exzerpt der “Confessiones” gesehen. Ich kann in meinem Buch zeigen, dass es sich dabei nicht um einen Auszug aus dem Werk des Kirchenvaters handelt, sondern um einen vom Verfasser der “Confessiones” benutzten Textbaustein. “Auch die Erforschung der Vorlagen einer Schrift”, so sagt der bekannte Salzburger Altphilologe Wolfgang Speyer, “deckt bisweilen ihre Unechtheit auf, wenn gezeigt werden kann, dass der angeblich frühere Schriftsteller spätere Vorlagen benutzt hat”.

Was aber macht sie so sicher, dass die Stelle in den “Confessiones” auf dem Gebet aus dem 8. beziehungesweise 11. Jahrhundert beruht und es nicht doch umgekehrt ist?

Das Gebet ist ein in sich stimmiges, homogenes Ganzes und kann nach meiner Ansicht unmöglich aus einzelnen, über das erste Buch der “Confessiones” verstreuten “Versatzstücken” zusammengesetzt worden sein. Vielmehr hat der Autor der “Confessiones” es offenbar benutzt, um auf dieser Grundlage den Erzählteil zu entwickeln.

An einer Stelle sprechen Sie vom “Klostergeruch” der “Confessiones” – was genau meinen Sie damit?

Ich unterscheide den “Klostergeruch” vom “Schulgeruch” der Frühschriften. Ich will damit sagen, dass wir es bei den Bekenntnissen nicht mit einem spätantiken Text zu tun haben, wie man bisher meinte, sondern mit einem mittelalterlichen. Die in den “Confessiones” vorherrschenden Motive stammen durchweg aus der mittelalterlichen Klosterkultur und sind ohne diese gar nicht zu denken: “Gabe der Tränen”, geistliche Erhebung, Sehnsucht nach dem himmlischen Jerusalem und himmlischer Vollkommenheit – dies alles und noch viel mehr ist reines Mittelalter.

Ich halte es für ausgeschlossen, dass ein spätantiker Autor, und sei er noch so begabt, die spirituellen Hoffnungen, Sehnsüchte und Erwartungen einer Epoche, die wesentlich durch Cluny geprägt wurde, schon ein halbes Jahrtausend früher vorausahnen und antizipieren konnte.

Ihre These nun also ist, dass der bekannte Scholastiker Anselm von Canterbury die “Confessiones” verfasst haben könnte. Was hat sie auf diese Spur gebracht?

Am Anfang stand nur ein vager Verdacht, und ich wusste lange Zeit nicht, wohin der mich führen würde. Anselm war noch gar nicht auf meinem “Schirm”, zumal ich bis dahin wenig über ihn wusste und mich kaum mit ihm beschäftigt hatte.

Auf ihn bin ich erst über einige Zwischenstationen gestoßen. Ich hatte mich allmählich vom Süden nach Norden vorgearbeitet. Auf der Suche nach der Heimat der frühesten Handschriften der Confessiones war ich in das französische Loire-Tal und dessen Klöster gelangt. Von hier ging dann die Reise weiter in die Normandie nach Fécamp, in dessen Kloster Jean Fécamp lebte und wirkte. Johannulinus, wie er sich selber nannte, war mir bei der Frage nach der Rezeption der “Confessiones” immer wieder begegnet.

Nach einer Weile entdeckte ich allerdings, dass die Texte des kleinen Johannulinus oftmals ursprünglicher sind als die angeblich von ihm zitierten “Confessiones”. Von Fécamp aus war es dann nur noch ein kleiner Schritt zum etwa 75 Kilometer entfernten Nachbarkloster Bec, wo Anselm von Aosta, später Bischof von Canterbury, ungefähr zur selben Zeit als Prior (ab 1078 als Abt) und theologischer Schriftsteller tätig war. Die Nachbarschaft schloss offenbar auch den gegenseitigen Austausch, Benutzung und Überarbeitung von Literatur ein – und damit war ich eigentlich schon mitten drin.

Was mich dann definitiv zu meiner These brachte, waren stilistische Beobachtungen – bei Anselm fand ich, abgesehen von allem andern, den charakteristischen Singsang der “Confessiones” wieder – sowie verblüffende Übereinstimmungen in der Vita der beiden Kirchenväter. Augustins “Bekenntnisse” erzählen in gewissem Sinn, nämlich in literarisch verfremdeter Form, auch Anselms Leben.

Welches Motiv könnte Anselm gehabt haben, eine Fälschung dieser Größenordnung zu produzieren?

Hinsichtlich der “Größenordnung” nehmen sich die Confessiones neben anderen mittelalterlichen Fälschungen vergleichsweise bescheiden aus. Ihre Bedeutung beschränkt sich auf das rein Literarische.

Fälschungen wie die Konstantinischen Schenkung oder die pseudoisidorischen Dekretalen waren von ihrer politischen Intention her dreister und von ihrer kirchengeschichtlichen Wirkung her bedeutsamer. Dasselbe gilt auch von den schon fast kriminell zu nennenden Fälschungen Lanfranks, Anselms Lehrer. Bei den Confessiones dagegen ging es nicht um kirchenrechtliche Fragen oder um die Erschleichung handfester juristischer oder sonstiger Vorteile, sondern “nur” um Erbauung und Theologisches.

Um die Entstehung der “Confessiones” zu verstehen, muss man wissen, dass Augustin im 11. Jahrhundert zu den meistgelesenen Kirchenschriftstellern gehörte. Leben und Werk Augustins beschäftigten die Imagination frommer mittelalterlicher Christen in hohem Maße. Insofern war ein Buch, worin der Kirchenvater dem frommen Leser leibhaftig und plastisch-anschaulich vor Augen trat, ein Desiderat dieser Epoche. Der Kirchenhistoriker Horst Fuhrmann hat gesagt: “Es gibt keinen besseren Anwalt für den Zeitgeist als den Fälscher: was viele Menschen für notwendig hielten aber vermissten, das ließ er ans Licht treten.”

In Form einer “Confessio” schuf Anselm eine Art literarischer Reliquie für eine reliquiensüchtige Zeit und bediente damit in genialer Weise die Erwartungen seiner Leser. Das ist heute in unserem Medienzeitalter immer noch so: Das Publikum will Fiktion – und es bekommt sie. Oder auch: Die Welt will betrogen werden.

Auch wenn wir Ihrer Textanalyse und der daran anknüpfenden Indizienkette bis hierhin folgen, so bleibt für Ihre These das Problem, dass die “Confessiones” in anderen Werken des frühen Mittelalters genannt werden und Abschriften vorliegen, die ins 9. Jahrhundert datiert werden – also vor Anselm …

Die Datierung der Handschriften erfolgt durchweg auf paläographischer Grundlage das heißt sie basiert auf der Schriftanalyse. Ich blende dieses Problem keineswegs aus, sondern überlasse dem Leser die Entscheidung: Er kann sich entweder auf die internen Argumente, mithin auf seine Vernunft verlassen – oder aber auf die Kunst der Paläographen, die geirrt haben – und immer noch irren. Ich gebe in meinem Buch ein markantes Beispiel dafür. Man sollte nicht glauben, dass mittelalterliche Autoren, die unter falschem Namen schrieben, nicht gewusst hätten, wie sie ihren Texten ein archaisierendes Aussehen geben konnten, um sich in den Augen der Leser und selbst späterer Fachleute als “authentisch” zu empfehlen.

Die Datierung der Handschriften erfolgt durchweg auf paläographischer Grundlage das heißt sie basiert auf der Schriftanalyse. Ich blende dieses Problem keineswegs aus, sondern überlasse dem Leser die Entscheidung: Er kann sich entweder auf die internen Argumente, mithin auf seine Vernunft verlassen – oder aber auf die Kunst der Paläographen, die geirrt haben – und immer noch irren. Ich gebe in meinem Buch ein markantes Beispiel dafür. Man sollte nicht glauben, dass mittelalterliche Autoren, die unter falschem Namen schrieben, nicht gewusst hätten, wie sie ihren Texten ein archaisierendes Aussehen geben konnten, um sich in den Augen der Leser und selbst späterer Fachleute als “authentisch” zu empfehlen.

Dass die “Confessiones” von anderen mittelalterlichen Autoren bezeugt werden, ist auch richtig?

Angesichts der gewaltigen Dimension, die die Fälschungsproblematik im Mittelalter hat, gehe ich davon aus, dass es sich dabei entweder um spätere Interpolationen oder um “Zertifikate” handelte, mit denen Fälscher den Werken anderer Fälscher oder auch ihren eigenen “Authentizität” bescheinigten. Die Arbeit eines einzigen klösterlichen Schulbetriebs mochte ausreichen, um so viele miteinander “verlinkte” Fälschungen in die Welt zu setzen, dass sich die Nachwelt daran die Zähne ausbiss. Man darf nicht vergessen: Mittelalterliche Autoren fälschten, um sich “den Himmel zu verdienen”, wie ein Historiker einmal gesagt hat.

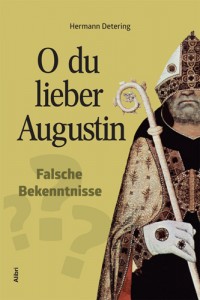

Hermann Detering: O du lieber Augustin. Falsche Bekenntnisse? Aschaffenburg: Alibri 2015. 309 Seiten, kartoniert, Euro 22.-, ISBN 978–3–86569–181–1

03.Feb..2015, 23:10

Interessante Deutung im obigen Interview!

Beste Grüße

Fritz Feder

07.Feb..2015, 10:55

Wunderbar entlarvend! Das erinnert doch sehr an unsere moderne Geschichtsfälschung, die genauso leicht Dummköpfe verführt und von Institutionen gedeckt wird.

Wir müssen immer nach den Motiven der Publizisten fragen.

Das gilt für „9/11“ wie auch für die Kirchen-Märchen.

Wie kann all den „gebildeten Forschern“ des Vatikan das Gefundene entgehen?

„… Die in den “Confessiones” vorherrschenden Motive stammen durchweg aus der mittelalterlichen Klosterkultur und sind ohne diese gar nicht zu denken: “Gabe der Tränen”, geistliche Erhebung, Sehnsucht nach dem himmlischen Jerusalem und himmlischer Vollkommenheit – dies alles und noch viel mehr ist reines Mittelalter.“

Die größten Geschäfte werden offenbar nicht mit der Wahrheit gemacht.