Beim Festakt zum 450. Jubiläum des Heidelberger Katechismus haben prominente Politiker und Kirchenvertreter die Bedeutung der reformierten Bekenntnisschrift gewürdigt. An der Feier in der Heidelberger Heiliggeistkirche nahmen am Samstag u.a. der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider, Landesbischof Ulrich Fischer, Erzbischof Robert Zollitsch (den die Gastgeber nota bene auch hätten einladen sollen, ein „Grußwort“ zu sprechen), der Rektor der Universität Heidelberg Winfried Eitel, der Direktor des Kurpfälzischen Museums Frieder Hepp sowie Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner teil. Zugleich wurde die internationale Ausstellung „Macht des Glaubens“ im Kurpfälzischen Museum und im Heidelberger Schloss eröffnet.

Mit einem Festakt in der Heiliggeistkirche wird das 450. Jubiläum des Heidelberger Katechismus gefeiert. In der ersten Reihe (v.r.): Ministerin Theresia Bauer, Prinzessin von Baden, einer der Sponsoren Manfred Lautenschläger, Janine Würzner, ihr Ehemann OB Würzner (am Pult), linker Block: Landesbischof Ulrich Fischer, Rektor der Universität Winfried Eitel, Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit Ehefrau Gerlinde, Nikolaus Schneider, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, und Erzbischof Robert Zollitsch, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Bild: Philipp Rothe

Für Ministerpräsident Kretschmann wirft „die Ambivalenz in der Wirkungsgeschichte des Heidelberger Katechismus ein wichtiges Licht auf unser heutiges Staat-Kirche-Verhältnis“. Kirchen und Religionen seien wichtige Gestaltungskräfte der Gesellschaft und würden staatlichem Handeln bedeutsame Impulse für das gesellschaftliche Miteinander geben. Wichtig sei, „dass der Staat die gesellschaftliche Bedeutung der Kirchen und Religionsgemeinschaften erkennt und würdigt, sich aber einer Bewertung der Religion enthält“, sagte Kretschmann. Die Erfahrungen des Heidelberger Katechismus zeigten zugleich, dass Staat und Religion nicht ineinander aufgehen dürfen. Das aber in der Tat, Herr Ministerpräsident, das tun sie hierzulande immer noch auf unerträgliche Weise, obgleich wir in Deutschland in der Verfassung offiziell auf die Trennung von Kirche und Staat festgelegt sind. Dies ist im Grundgesetz festgeschrieben, in der Realität ist davon wenig zu spüren. Das musste mal wieder gesagt werden, ist aber, das sei eingeräumt, ein anderes Thema …

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland – seine Rede als Anhang im Wortlaut – Nikolaus Schneider (oben im Bild zwischen (r.) Ministerpräsident Winfried Kretschmann und (l.) Erzbischof Robert Zolitsch und links außen Landesbischof Ulrich Fischer im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters Eckart Würzner. Foto: got), würdigte den Heidelberger Katechismus als ein Bekenntnis, „das keine Dogmatik verordnete, sondern argumentierte und versuchte zu überzeugen.“ Mit einem Glauben, der das Verstehen sucht, „wollte der Heidelberger Katechismus im Kontext der Universität ebenso bestehen wie in der persönlichen Seelsorge“, sagte der höchste Repräsentant des deutschen Protestantismus. Ohne Zwang und Gewalt, allein mit dem Wort und dem guten Argument sollte der Glauben vermittelt werden. „In der Zuordnung von Macht und Glaube haben wir eine lange und schmerzhafte Lerngeschichte hinter uns“, erklärte Schneider. Die Geschichte habe zu der Erkenntnis geführt, „dass nur die Macht des Geistes und nicht die Macht des Schwertes den Streit um die theologische Wahrheit prägen darf“. Daran erinnere die evangelische Kirche auf dem Weg zum Reformationsjubiläum auch derzeit mit dem Themenjahr „Reformation und Toleranz“.

Für den evangelischen Landesbischof von Baden, Ulrich Fischer, liegt die wichtigste Wirkung des Heidelberger Katechismus „damals wie heute in der Zuspitzung christlicher Glaubenslehre auf existenzielle Fragen der Menschen“. Mit der Antwort auf die erste Frage „Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“ entfalte der Katechismus „die gesamte Macht des Glaubens, die unser Leben trägt“, sagte Fischer. Er hob zugleich den positiven Einfluss hervor, den reformierte Glaubensflüchtlinge aus Westeuropa in die Kurpfalz gebracht hätten. Mit der späteren Union von Lutheranern und Reformierten 1821 und dem steten Bemühen um einen Konsens über konfessionelle Grenzen hinweg habe Baden „räumlich und inhaltlich das Erbe des Heidelberger Katechismus angetreten“, betonte der Landesbischof.

Auch Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner unterstrich in der Heiliggeistkirche „die enorme Wirkung eines kleinen Buches, das die Welt veränderte“. Er betonte, dass die Menschen vor 400 Jahren mit ähnlichen Problemen konfrontiert waren wie wir heute. „Auch sie erlebten ihre Zeit als Umbruch und Krise, beispielsweise durch die zunehmende Bedeutung der Medien infolge des Buchdrucks oder die Häufung von Naturkatastrophen“, sagte Würzner. Für ihn liegen „die Bedeutung und das politische Vermächtnis des Heidelberger Katechismus in der Toleranz im Sinne von Akzeptanz auch anderer Auffassungen“.

Auch Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner unterstrich in der Heiliggeistkirche „die enorme Wirkung eines kleinen Buches, das die Welt veränderte“. Er betonte, dass die Menschen vor 400 Jahren mit ähnlichen Problemen konfrontiert waren wie wir heute. „Auch sie erlebten ihre Zeit als Umbruch und Krise, beispielsweise durch die zunehmende Bedeutung der Medien infolge des Buchdrucks oder die Häufung von Naturkatastrophen“, sagte Würzner. Für ihn liegen „die Bedeutung und das politische Vermächtnis des Heidelberger Katechismus in der Toleranz im Sinne von Akzeptanz auch anderer Auffassungen“.

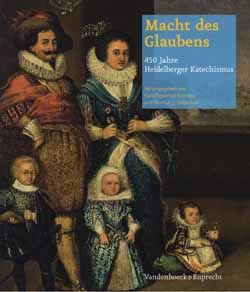

Mit hochkarätigen Leihgaben aus dem In- und Ausland (u. a. aus London, Paris, Delft, Wien, Hamburg, Berlin und München) illustriert die Ausstellung „Macht des Glaubens“ bis zum 15. September 2013 die Entstehungszeit des Heidelberger Katechismus als einer Zeit der Krise und des Umbruchs um 1600.

An den zwei Standorten im Kurpfälzischen Museum und im Heidelberger Schloss wird diese Zeit in Portraits, kostbaren Handschriften, Grafiken, Waffen, edlen Kunstgerätschaften und Animationen wieder lebendig.

Das Festwochenende zum Jubiläum wurde am Donnerstag, den 9. Mai, mit einem Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt eröffnet, der in der ARD live übertragen wurde. Am Sonntag, den 12. Mai findet der Abschlussgottesdienst statt, mit ökonomischen Gästen aus den Niederlanden, Tschechien, Rumänien, Ghana, Kamerun und Indonesien. Die Predigt hält Landesbischof Dr. Ulrich Fischer.

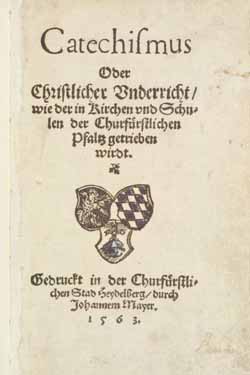

Die 1563 in Heidelberg veröffentlichte Bekenntnisschrift „Heidelberger Katechismus“ wurde weltweit verbreitet, in 40 Sprachen übersetzt und ist bis heute die bedeutendste Schrift der reformierten Kirche. Auch die Evangelische Landeskirche in Baden zählt den Heidelberger Katechismus zu ihren Bekenntnisgrundlagen.

Vor dem Festakt haben sich die „Promis des Tages“ zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt im Heidelberger Rathaus eingefunden. (v.r.) Nikolaus Schneider, Erzbischof Robert Zollitsch, Oberbürgermeister Eckart Würzner, Landesbischof Ulrich Fischer und – bereits mit dem Buch beschäftigt – Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Bild: Philipp Rothe

Lesen Sie hier die Ansprache von Dr. h.c. Nikolaus Schneider Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

Karla Apperloo-Boersma, Herman J. Selderhuis (Hg.)

Macht des Glaubens – 450 Jahre Heidelberger Katechismus

Hrsg. im Auftrag von Refo500 von Karla Apperloo-Boersma und Herman J. Selderhuis.

1. Auflage 2013

460 Seiten mit ca. 700 Abb. gebunden

ISBN 978-3-525-55048-9

Vandenhoeck & Ruprecht 34,00 €

„Macht des Glaubens“ – ein spannungsvoller Titel steht über der Ausstellung zum 450. Jubiläum des Heidelberger Katechismus und über diesem Festakt!

Glaube und Macht – das ist erst einmal ein historisches Thema, dem wir uns im Vorfeld des Reformationsjubiläums 2017 durchaus kritisch zuwenden: Von der nicht immer heiligen und spannungsvollen Allianz von „Glaube und Macht“, von Religion und Politik soll die Rede sein, hier am Beispiel der Kurpfalz.

Dann aber auch: Welche besondere „Macht“, welche Wirkungen entwickelt dieses kleine Büchlein aus Heidelberg in den Jahrhunderten danach auf seiner Reise um die Welt!

Auch die Wirkungsgeschichte des „Heidelberger“ erzählt von den Spannungen zwischen Glaube und Macht und von der Macht des Geistes.

Und schließlich zugespitzt – was heißt eigentlich: „Macht des Glaubens“ für unsere Zeit? Wie gehen wir heute mit der Spannung zwischen Macht und Glaube um? Wie können wir heute in so wirkmächtiger Weise vom „Glauben“ sprechen, wie die reformatorischen Bekenntnisse das getan haben?

Zum Ersten: Der Heidelberger Katechismus ist – inmitten der Konflikte um Macht und Glauben im 16. Jahrhundert – ein Bekenntnis zum Frieden zwischen den evangelischen Konfessionen.

Wer sich auf die Spuren der Entstehung des Heidelberger Katechismus begibt, dem wird schnell klar, wie eng im Jahrhundert der Reformation theologische Auseinandersetzungen um den Glauben mit Konflikten um politische Macht verbunden waren.

Der weltliche Landesherr hatte Macht auch über die Konfession seiner Untertanen: „cuius regio – eius religio“ – so hatte es der Augsburger Reichstag 1555 bestätigt. Dieses Prinzip zeitigte gerade für Heidelberg und die Kurpfalz turbulente Folgen:

Kurfürst Ottheinrich verstand sich als Lutheraner. Darum war die kurpfälzische Reformation zunächst lutherisch geprägt.

Sein Nachfolger, Friedrich III., neigte der reformierten Spielart der Reformation zu und berief die entsprechenden Theologen an die Universität.

Dessen Sohn Ludwig VI. wiederum war Anhänger der lutherischen Lehre und wies die reformierten Theologen wieder aus dem Land.

Und nach dessen Tod sorgte Johann Casimir für die Wiederherstellung der Predigerausbildung im calvinischen Geist – und dies alles in einem Zeitraum von drei Jahrzehnten.

Aus dieser Reihe kurpfälzischer Fürsten steht heute der Initiator des Heidelberger Katechismus im Blickpunkt: Friedrich III., der den Beinamen „der Fromme“ erhielt (und der hier in der Heiliggeistkirche seine letzte Ruhe fand). Als sich die Theologen seines Landes in der Frage nach dem rechten Verständnis des Abendmahls immer weiter zerstritten, berief der Kurfürst eine Reihe von Theologen neu an die Heidelberger Universität, die er in besonderer Weise für geeignet hielt, die zerstrittenen Parteien zusammenzuführen – herausragend unter ihnen der Melanchthonschüler Zacharias Ursinus. Er bekam den Auftrag, einen Katechismus für die Kurpfalz zu verfassen. Dem Fürsten war dieses Anliegen so wichtig, dass er selbst alles höchstpersönlich überprüfte und selbst einzelne Formulierungen beitrug.

Für dieses nach seiner eigenen Glaubensüberzeugung gestaltete Bekenntnis setzte der Kurfürst sogar seine machtpolitische Stellung im Reich aufs Spiel. Durch die Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens waren allein jene Reichstände und Territorien geschützt, die sich das Augsburger – also „lutherische“ – Bekenntnis zu Eigen gemacht hatten. Nun aber wurde der Kurpfälzer Regent angezeigt, diesen Konsens verlassen zu haben und einer „Sekte“ anzuhängen. So wurde Friedrich im Jahr 1566 vor Kaiser und Reich zitiert. Hier legte er ein Bekenntnis ab, das heute noch beeindruckt: Er habe niemals die Bücher Zwinglis oder Calvins studiert, sondern allein die Heilige Schrift.

Bei seiner Verteidigung extemporierte er seine wesentlichen Glaubenslehren. Und damit gelang es ihm, die Herzen seiner Mitregenten und Kontrahenten zu erreichen und sie zur Duldung seiner reformierten Konfession zu bewegen.

„Glaube und Macht“: Mit der Gestaltung der religiösen Belange in einem Territorium sind in der Reformationszeit machtpolitische Fragen unmittelbar verknüpft.

Der mächtige Kurfürst Friedrich III. nahm seinen Glauben ernst und zeigte: Ich regiere nicht aus eigenem Mutwillen, sondern in der existenziellen Bindung meines Gewissens an den einen Herrn, Jesus Christus, dem ich „mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben“ gehöre, wie es Frage 1 des Katechismus formuliert. Am Ende seines persönlichen Gebetbuches trug Friedrich III. den Satz ein: „Du bist mein Herr und ich dein Knecht.“ Der Kurfürst band seine politische Macht an seinen persönlichen Glauben.

Die Spannung von Glaube und Macht wird hier nicht institutionell aufgelöst, sondern durch das Gewissen eines Herrschers fruchtbar gemacht: aus ihr erwuchs der Heidelberger Katechismus. Er ist in seinem theologischen Gehalt und in seiner religionspolitischen Absicht bis heute ein denkwürdiger Brückenschlag zwischen der Wittenberger und der Schweizer Reformation, zwischen Lutheranern und Calvinisten.

Zum Zweiten:

Der Glaube und die Macht des Geistes – wie der „Heidelberger Katechismus“ dazu beiträgt, im Glauben auskunftsfähig zu werden.

Die Reformation war eine Bildungsbewegung. So trug auch der „Heidelberger“ über die Jahrhunderte hinweg dazu bei, Konfession zu „bilden“ im doppelten Sinne:

Als ein Bekenntnis gab er dem christlichen Glauben eine ökumenisch erkennbare Gestalt, er „bildete“ Konfession.

Und andererseits verknüpfte er die Entfaltung des Glaubens mit dem schulischen Unterricht, also mit dem Anliegen von „Bildung“ im umfassenden Sinn.

Als Bildungsbewegung profitierte die Reformation von der Geisteshaltung des Humanismus, der Anfang des 16. Jahrhunderts die Universitäten in ganz Europa erfasste. Im Sinne dieser Geisteshaltung wollte der Heidelberger Katechismus den christlichen Glauben nach-denkend entfalten:

Der Heidelberger Katechismus vertrat einen Glauben, der das Verstehen sucht. Er wollte im Kontext der Universität ebenso bestehen wie in der persönlichen Seelsorge. Nach Frage 21 versteht er unter dem „wahren Glauben“ beides: eine „zuverlässige Erkenntnis“ und ein „herzliches Vertrauen“.

Der Heidelberger Katechismus verordnete keine Dogmatik, sondern er argumentierte und versuchte, zu überzeugen. Damit gab er ein Beispiel für den evangelischen Grundsatz „sine vi, sed verbo“: Ohne Zwang und Gewalt, allein mit dem Wort und mit dem guten Argument soll der Glaube vermittelt werden.

Aber das Handeln hinkt leider hinter der Erkenntnis her – das ist nicht nur im persönlichen Leben so, sondern auch in der Geschichte. Ausgerechnet hier, auf dem Heidelberger Marktplatz, wurde noch im Jahr 1570, sieben Jahre nach dem „Heidelberger“, ein antitrinitarisch gesonnener Theologe hingerichtet.

Trotz besserer Einsichten wurde die Spannung zwischen Glaube und Macht in gewaltsamer Weise aufgelöst. Der Glaube benutzte die Macht des Schwertes, um einen vermeintlich falschen Glauben durch die Hinrichtung eines Menschen auszulöschen. Die späteren Glaubenskriege folgten dieser Geisteshaltung.

In der Zuordnung von Macht und Glaube haben wir eine lange und schmerzhafte Lerngeschichte hinter uns. Sie führte zu der Erkenntnis, dass nur die Macht des Geistes und nicht die Macht des Schwertes den Streit um die theologische Wahrheit prägen darf. Daran erinnern wir auch in diesem Themenjahr der Lutherdekade, das den Titel „Reformation und Toleranz“ trägt.

Zum Dritten: „Die Macht des Glaubens“ – der Heidelberger Katechismus ist ein auch heute bewegendes Zeugnis des Vertrauens auf Jesus Christus.

Das Zusammenspiel von Frage und Antwort ist die Urbewegung der Bildung; das weiß die Menschheit nicht erst seit Sokrates und seiner pädagogischen Hebammenkunst. Auch der „Heidelberger“ lässt fragen „Was musst du wissen, damit du in diesem Trost selig leben und sterben kannst?“ (Frage 2) und er gibt Antworten, die theologisch und persönlich tragfähig sein wollen.

Heute, angesichts einer religiösen „Amnesie“ nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern teilweise auch in unserer Kirche, wird deutlich, wie wichtig dieser Grundsatz der Reformatoren ist: Jeder Christenmensch soll sich ein Grundwissen über den Glauben aneignen. Dazu gehören das Glaubensbekenntnis, die Einsetzungsworte von Taufe und Abendmahl, die Zehn Gebote und das Vaterunser. Er soll aber nicht nur Worte auswendig kennen, sondern auch ihren wesentlichen Sinn erklären können. Dazu wollen die Katechismen helfen.

Die 129 Fragen und Antworten des „Heidelberger“ regen auch heute noch dazu an, eigene Fragen zum Glauben zu stellen – und eigene Antworten auf diese Fragen zu finden: im Gespräch mit der Botschaft der Bibel und mit den christlichen Bekenntnissen. So gewinnt die religiöse Mündigkeit eines Christenmenschen Gestalt. Die Aneignung tradierter Texte soll Menschen helfen, die großen Fragen des Glaubens als Fragen des eigenen Lebens zu erkennen. „Warum hat Christus den Tod erleiden müssen? Starb Christus auch für mich?“oder: „Was nützt uns die Auferstehung Christi? Ist auch für mich der Tod nicht das absolute Ende?“

Das sind die Herausforderungen für die Kirchen Westeuropas in der Gegenwart. Es geht um eine glaubwürdige und verständliche Antwort auf die Frage: „Wer ist Jesus Christus für uns heute?“ So hat Dietrich Bonhoeffer einmal die entscheidende Frage formuliert.

Der Heidelberger Katechismus hat diese Frage auf seine Weise gestellt und beantwortet. Die berühmte Frage 1 lautet: „Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“ Und seine Antwort hat über die Jahrhunderte hinweg viele Menschen ein Leben lang begleitet: „Dass ich mit Leib und Seele, beides im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen Heilands Jesu Christi eigen bin.“ Hier wird die „Macht des Glaubens“ zu einer persönlichen Erfahrung. Sie wird eine befreiende Macht im Leben und sie ist eine tröstende Macht auch im Sterben eines Christenmenschen.

Dieses Zeugnis sind wir auch heute allen Menschen schuldig. Wo Menschen am eigenen Leib und der eigenen Seele erfahren, dass die Gemeinschaft mit Christus zu einem getrosten Leben und Sterben befreit, da entfaltet die „Macht des Glaubens“ ihre heilsame Wirkung.

Es fügt sich wunderbar, dass dieses 450. Jubiläum des Heidelberger Katechismus zusammenfällt mit dem 40jährigen Jubiläum der Leuenberger Konkordie. In der Leuenberger Konkordie ist im Jahr 1973 jenes Zusammengehen der evangelischen Konfessionen Wirklichkeit geworden, das der Heidelberger Katechismus intendierte. So leben heute in der Evangelischen Kirche in Deutschland, in ganz Europa und darüber hinaus, jene einst verfeindeten protestantischen Konfessionen in Kirchengemeinschaft miteinander. Gemeinsam bekennen sie sich zu dem einen Herrn und bezeugen gemeinsam ihren Glauben – in Wort und Tat. Heute geht es nicht mehr um Abgrenzung und Ausgrenzung scheinbar unvereinbarer Gegensätze, sondern um einen offenen Dialog über das angemessene Verständnis unseres Glaubens. Dabei erleben wir die unterschiedlichen Bekenntnisse und Traditionen im besten Fall als gegenseitige Ergänzung und Bereicherung und können gar sagen: Gerade durch diese Vielfalt und Pluralität, die miteinander im verbindlichen Gespräch, ja im friedlichen Streit um die Wahrheit bleibt, zeichnet sich evangelischer Glaube aus.

Ein Verdammungsurteil, wie es der fromme Friedrich 1563 in der Frage 80 über die damalige römisch-katholische Messopferlehre für nötig hielt, kann heute nur noch aus der historischen Situation heraus verstanden werden. In intensiven ökumenischen Gesprächen haben wir diese gegenseitigen Verwerfungen von evangelischer und römisch-katholischer Kirche aufgearbeitet und sagen heute gemeinsam: Diese Verurteilungen treffen in wesentlichen Teilen nicht mehr die heutige Lehre und Praxis unserer Kirchen – sie haben ihre trennende Macht verloren.

Es ist ein bewegendes Zeugnis für die gewachsene Verbundenheit der Konfessionen, dass Erzbischof Robert Zollitsch heute hier an diesem Festakt teilnimmt. Das hätten sich die Väter des Katechismus vermutlich damals kaum träumen lassen! Lieber Bruder Zollitsch, ich danke Ihnen von Herzen für dieses Zeichen ökonomischer Verbundenheit!

Schlusswort Dr. Eckart Würzner, Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg

Heidelberg erlebt heute eine bewegende Stunde. Ein kleines Buch, das hier vor 450 Jahre erschienen ist, hat als „der Heidelberger“ auf der ganzen Welt eine enorme Wirkung entfaltet, ja man kann sagen, es hat die Welt verändert.

Der Heidelberger Katechismus ist das am meisten verbreitete Bekenntnis der reformierten Konfessionsfamilie. In den Niederlanden, in Teilen der USA und in einigen Ländern Asiens wie Südkorea und Indonesien stellt er bis heute ein zentrales Element des christlichen Lebens dar.

Zentrum des reformierten Protestantismus

Heidelberg hat die Geschichte der Konfessionalisierung wie keine zweite Stadt miterlebt und mitbestimmt. In Stadtansichten des 15. und 16. Jahrhunderts erscheint Heidelberg als ein „Gesamtkunstwerk“. Die Renaissancebauten des Heidelberger Schlosses, der vielgerühmte Schlossgarten, der „Hortus Palatinus“, die Neckarbrücke, die steinerne Fassade des Hauses zum Ritter und die Türme der Kirchen spiegeln das stolze Selbstbewusstsein der Stadt am Beginn der Neuzeit wider.

Die „Bibliotheca Palatina“ hier auf den Emporen der Heiliggeistkirche und die an den Neckar angereisten Gelehrten, Künstler und Dichter machten Heidelberg zum wissenschaftlichen und kulturellen Zentrum des reformierten Protestantismus in Europa.

Als „der Pfalz Hauptflecken“ nimmt Heidelberg in der Cosmographia des Basler Humanisten Sebastian Münster einen besonderen Platz ein. Als „deutsches Genf“ bzw. nach Leiden als „drittes Genf“ avancierte Heidelberg zur zentralen Ausbildungs- und Wirkungsstätte des reformierten Bekenntnisses in ganz Europa.

Nie zuvor war Heidelberg internationaler als an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. Hier hat unser aktuelles Motto der Internationalen Bauausstellung, der IBA, „Wissen schafft Stadt“ seine historischen Wurzeln. Hier beginnt Heidelbergs unaufhaltsamer Aufstieg als Wissenschaftsstadt internationalen Ausmaßes.

Partnerschaft von Bund, Land, Stadt, Kirchen und Universität

Als Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg erfüllt es mich deshalb mit Stolz, dass der 450. Geburtstag des Heidelberger Katechismus Anlass zu einer großen und einzigartigen Partnerschaft geworden ist. Der Bund, das Land und die Stadt, die Kirchen und die Universität haben sich vereint, um hier und heute einen wichtigen Markstein auf dem Weg zum Reformationsjubiläum 2017 in Deutschland zu setzen.

Der heutige Festakt in der Heiliggeistkirche ist erster Höhepunkt und Auftakt einer Fülle von weiteren Veranstaltungen, mit denen wir in diesem Jahr an die Einführung des Heidelberger Katechismus vor 450 Jahren erinnern.

Jubiläumsausstellung „Macht des Glaubens“

Gleich im Anschluss darf ich Sie einladen zur Eröffnung der großen Jubiläumsausstellung „Macht des Glaubens“. Sie wurde gemeinsam mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg, der internationalen Stiftung Refo 500, der A Lasco Bibliothek in Emden und dem Kurpfälzisches Museum in Heidelberg realisiert. An drei Standorten, nämlich im Ottheinrichsbau des Schlosses, im Kurpfälzischen Museum und im niederländischen Nationalmuseum Het Loo in Apeldoorn, findet diese große Jubiläums- Ausstellung statt, zur selben Zeit, aber mit jeweils eigenen Schwerpunkten und Inhalten.

Umbruch und Krise

Besonders spannend für mich ist, dass die Menschen vor vierhundert Jahren mit ähnlichen Problemen konfrontiert waren, wie wir heute. Auch sie erlebten ihre Zeit als Umbruch und Krise, so wie wir heute.

Mit der Verbreitung des Buchdrucks, der Flugblätter und dem Aufkommen der Zeitungen gab es eine Revolution der Medien. Jeder, der lesen konnte, hatte uneingeschränkten Zugang zu den Informationen seiner Zeit. Bildung wurde das höchste Gut. Dagegen verlor das Geld dramatisch an Wert. Die Verhältnisse wurden unsicher. Auch damals gab es einen Klimawandel, allerdings keine Erwärmung, sondern die Temperaturen sanken. Die Menschen litten unter bis dahin nicht gekannten Naturkatastrophen. Überschwemmungen gefährdeten ihre Städte, Stürme, Hagel und Schnee vernichteten die Ernten. Die Folgen waren Obdachlosigkeit, Hungersnöte und Elend.

Die Macht des Glaubens

Damals richteten die Menschen ihren Augen nach oben. Sie vermaßen mit ihren astronomischen Geräten Himmel und Erde, Globen und Landkarten entstanden. Doch gab es immer noch sehr Vieles zwischen Himmel und Erde, wie William Shakespeare dies ausdrückte, das sich der Mensch in seiner Schulweisheit nicht erklären konnte.

Der Blick in den Himmel offenbarte vor allem eines: Die Macht des Glaubens, The Power of faith, wie unsere Ausstellungen in Heidelberg heißen. Die Religion war das „unaustauschbare Medium“, so der Historiker Golo Mann, in dem sich alle Konflikte der damaligen Zeit formulierten. Der einzige Trost des Menschen, im Leben und im Sterben war Gott.

Auslegung der Schrift als Quelle der Erkenntnis

Auf der „Suche nach der reinen Lehre“ haben Martin Luther, Philipp Melanchton, Ulrich Zwingli und Jean Calvin ihre Kritik an den alten überkommenden Vorstellungen sehr deutlich formuliert. Nicht der Glaube an Wunder, sondern „sola scriptura“ – allein die Auslegung der Schrift, galt fortan als verlässliche Quelle religiöser und wissenschaftlicher Erkenntnis.

Es bedurfte allerdings noch eines weiten Weges, und zwar bis in unsere Gegenwart hinein, dass die Menschen endlich erkannten, dass es nicht nur einen Weg gibt, der zu dieser Erkenntnis führt, sondern mehrere.

Diese Einsicht lehrt uns heute die Toleranz, Toleranz, im Sinne von Akzeptanz auch anderer Auffassungen. Darin liegen für mich die Bedeutung und das politische Vermächtnis des Heidelberger Katechismus.

Im Zuge der intensiven Vorbereitung des heutigen Festaktes hat es zahlreiche Begegnungen und fruchtbare Kontakte gegeben. Stadt, Universität und Kirche sind sich in vielen Bereichen näher gekommen. Ich wünsche mir, dass diese Kooperation auch in Zukunft anhält und danke allen, nicht zuletzt auch den Sponsoren und Leihgebern, die zum Gelingen dieses Festaktes und des Ausstellungsprojektes ihre wichtigen Beiträge geleistet haben.

Und wer jetzt noch nicht genug hat: Hier der kurze Beitrag der SWR-Landesschau zum Theman

14.Mai.2013, 16:07

Gott sei Dank, Johannes Calvin wurde bei den schwungvollen Reden zur Jubiläumsfeier des Heidelberger Katechismus, wenn ich recht sehe, in personam nicht sonderlich in den Vordergrund gerückt. Dennoch schwingt seine Lehre im Katechismus der Reformierten natürlich voll mit: der Calvinismus.

Sind solcherart Person, eben Calvin, und sein Werk, der wenngleich im Katechismus exegetische Calvinismus, nun eigentlich trennbar? Kann man die Person vernachlässigen und allein dem geschriebenen Wort huldigen? Oder – schlimmer Gedanke – gar umgekehrt?

Es sei daran erinnert, dass nach allem, was wir wissen und was überliefert ist, dieser Genfer Reformator ein Besessener gewesen sein muss – oder modern ausgedrückt: ein religiöser Fundamentalist. Wer in seine (Schreibtisch-)Hände geriet und nicht gehorchte oder widersprach, war verloren.

Sein katholischer Widersacher Castellio entging dem sicheren Foltertod nur durch die Gnade seines vorzeitigen Ablebens. Der Humanist Servetus, ein anderer Widersacher, kam nicht so gut davon: er wurde zum langsamen Feuertod auf eigens hierfür genässtem Holz verurteilt. Calvin hatte die Haft unter übelsten Bedingungen und die Folter selbst für kleinere, religiöse Vergehen mit eingeführt und er hat sie voll gestützt, auch wenn er persönlich nicht Hand angelegt haben soll.

Kann man Calvins Schreibtisch-Taten von seiner berühmten Religionslehre separieren, etwa indem man behauptet, Folter sei halt damals üblich gewesen? Kann man die Persönlichkeit eines solchen Mannes von seinem Werk also trennen. Ich denke, nein, man kann und darf es in diesem Fall nicht, sie bilden eine Einheit.

Sonst müsste man heute auch Nero ehren, weil der ein großer Förderer von Wissenschaft und Kunst war! Nun ja, den Judenverachter R. Wagner ehren wir als Teil der großen deutschen Musikkultur – gerade im Wagner-Jahr, aber immerhin: die bremsenden Zwischentöne sind markanter und lauter geworden in letzter Keit.

Schaut man sich die Prädestinationslehre Calvins an, so fällt ins Auge, dass sie dem gleichen zwanghaften Charakter Calvins (man lese S. Zweig) zu entspringen scheint wie sein rigoroser Pietismus mit Todesfolgen. Sie hat etwas fatal Absurdes, weil sie die weniger gut gestellten Menschen in unserer Welt, also die große Mehrheit, einem Automatismus der kruden Vorbestimmtheit ausliefert, aus dem es kein Entrinnen, keine Besserung der Lage, gibt. Wie uns die Geschichte lehrt, kommen solche Eiferer, wenn sie sich der Umsetzung ihrer monolithischen Idee einmal ganz und gar verschrieben haben, leider immer wieder zu ungehindert an die Macht. Sie setzen sich durch, weil sie den strikten Willen zur Macht und meist eine unbändige Energie dazu haben.

Wir sollten Calvin auch nach 450 bis 500 Jahren nicht ehren, sondern tendenziell ächten. Es gibt zu denken, dass auch im aufgeklärten Heidelberg diesem Mann mitunter blind gehuldigt wurde und wird. In Bezug auf den Heidelberger Katechismus bedeutet dies auch: genauer und kritischer hinsehen.

Man gestatte mir eine abschließende Argumentationsschleife: Wenn Calvin so schlimm war, wie hier und z.B. auch vom großen Schriftsteller S. Zweig nach präzisen Recherchen dargestellt, dann entlastet dies in keiner Weise die Katholische Kirche von den Verbrechen der Inquisition. Das musste – auch – mal wieder gesagt sein!

Die Vorsitzenden Zollitsch und Schneider im Jubiläumsgedenken vereint? Nichts dagegen, das ist gut so, aber bitte etwas Mut zur Hinterfragung dessen, was gelegentlich allzu salbungsvoll gefeiert wird. Religiöse Aufklärung könnte man dies nennen!

Schauen wir doch zum Schluss einmal auf ein paar Fragen und Antworten aus dem Heidelberger Katechismus – eine kleine Auswahl aus 129:

„Frage 8: Sind wir aber dermaßen verderbt, daß wir ganz und gar untüchtig sind zu einigem Guten und geneigt zu allem Bösen?

Ja; es sei denn, dass wir durch den Geist Gottes wiedergeboren werden.

Frage 9: Tut denn Gott dem Menschen nicht unrecht, dass er in seinem Gesetz von ihm fordert, was er nicht tun kann?

Nein; denn Gott hat den Menschen also erschaffen, dass er es konnte tun; der Mensch aber hat sich und alle seine Nachkommen, aus Anstiftung des Teufels, durch mutwilligen Ungehorsam dieser Gaben beraubt.

Frage 10: Will Gott solchen Ungehorsam und Abfall ungestraft lassen hingehen?

Mitnichten; sondern er zürnet schrecklich, beides über angeborene und wirkliche Sünden, und will sie aus gerechtem Urteil zeitlich und ewig strafen, wie er gesprochen hat:

Verflucht sei jedermann, der nicht bleibet in alle dem, das geschrieben stehet in dem Buch des Gesetzes, dass er’s tue.

Frage 11: Ist denn Gott nicht auch barmherzig?

Gott ist wohl barmherzig, er ist aber auch gerecht. Deshalb erfordert seine Gerechtigkeit, dass die Sünde, welche wider die allerhöchste Majestät Gottes begangen ist, auch mit der höchsten, das ist der ewigen Strafe an Leib und Seele gestraft werde.“

Ich mag solche Sentenzen nicht!

Mit den besten Grüßen

Fritz Feder

14.Mai.2013, 16:15

Erfreulicherweise haben Sie einige wenn auch kurzen Anmerkung zur ministerpräsidialen Rede gemacht, die mir zeigt, dass Sie – ins Alter gekommen – nicht verlernt haben, gegen den Stachel zu löcken. Auch haben Sie den Bericht nicht dazu missbraucht, eine Philippika für Laizismus loszutreten. Haben Sie ja oft und erfreulicherweise zur Genüge getan. Danke und weiter so.

Matthias Frauenfeld