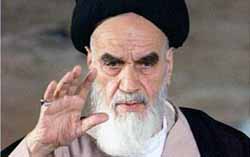

Das Wichtigste: Salman Rushdie hat den Mordauftrag überlebt, den Ayatollah Khomeini 1989 gab. Der unpassenderweise „Rushdie-Affäre“ genannte Vorgang bezeichnet den Skandal des (bis heute nicht revidierten) Todesurteils, das der iranische Revolutionsführer per Fatwa über den britischen Schriftsteller verhängte, wegen dessen angeblich koran- und islamfeindlichem Roman „Satanische Verse“, der im Herbst zuvor erschienen war. Die Kulturgeschichte kennt viele Anmaßungen religiöser Instanzen, Werke der Literatur und der Bildenden Kunst, auch Filme und Werbung wegen ihres vermeintlich oder tatsächlich blasphemischen Inhalts zu zensieren; Bücherverbrennungen und Repressalien gegen Schriftsteller sind Legion. Aber nie zuvor hatte sich staatlicher Terror gegen einen Romanautor in einem fremden Staat gerichtet, niemals auch war ein schlichtes Buch Auslöser einer schweren internationalen Krise gewesen.

Eine Fatwa ist genau genommen nur das wenig verbindliche Rechtsgutachten eines muslimischen Juristen. Dieses aber sollte den Apostaten weltweit dem Mob und Mörderbanden ausliefern. Für Eliot Weinberger war Rushdie der erste Vogelfreie im globalen Dorf –

„ein Mensch, für den es kein Exil mehr gibt“. Das eröffnete eine neue Ära internationaler Konflikte und führte vor, wie religiöse Antriebe (oder deren Instrumentalisierung) diese eskalieren lassen. Denn bei Religion geht es stets „ums Ganze“.

Es handelte sich keineswegs um einen „Clash“ zwischen christlicher und islamischer Zivilisation, sondern um die ewige Konfrontation zwischen der Freiheit des Einzelnen und einer Diktatur, die sich im Fall des Iran theokratisch legitimiert fühlt und dabei weder Menschenrechte noch nationale Souveränität respektiert. Khomeinis Übergriff sorgte auch für Irritationen und Konflikte innerhalb der islamischen Welt, wobei nicht zu übersehen ist, dass Intoleranz dort generell verbreiteter ist und Freiheitsrechte systemisch weniger respektiert werden als in anderen Weltregionen.

Mit der ungewöhnlichen Kriegserklärung des Iran, der damals mit dem Rücken zur Wand stand, machten religiös eingefärbte Kulturkonflikte Schule. Die Morddrohung gegen Rushdie, die an Verlegern, Übersetzern und anderen Schriftstellern tatsächlich exekutiert wurde, ist niemals zurückgenommen, sondern zuletzt zur Erhebung Rushdies in den Ritterstand im Jahr 2007 erneuert worden. Aus diesem Anlass demonstrierten vor allem in Pakistan Tausende erneut gegen Rushdie, der wieder ein öffentliches, zum Teil recht glamouröses Leben führte und über die Jahre der Verfolgung hinweg weiterhin Romane und Essays vorlegte. Morddrohungen extremistischer Muslime zielten auf andere Autoren wie die aus Bangladesh stammende Taslima Nasrin; bei einem allevitischen Kulturfestival im türkischen Sivas legte 1993 der Mob Feuer in einem Hotel, 35 Menschen starben. Ausschreitungen anlässlich der 2005 in westlichen Blättern erschienenen „Mohamed-Karikaturen“ trieben die gegen Rushdie begonnene Hexenjagd auf die Spitze. Es ist für autoritäre Regime der islamischen Hemisphäre kein Problem, reale Diskriminierung und gefühlte Minderwertigkeit der Massen auf einen fast beliebigen Beleidigungsakt „des Westens“ zu lenken und damit von ihrer eigenen Unfähigkeit abzulenken.

Solche Vorkommnisse könnten wie gesagt als Belege für den „Clash of Civilizations“ herangezogen werden oder ihn wie eine selbsterfüllende Prophezeiung wirken lassen. Aber die Konfliktlinien verliefen innerhalb von „Zivilisationen“: Im Westen zwischen denen, die Meinungs- und Kunstfreiheit höher bewerten als die Romane und Karikaturen unterstellte „Beleidigung religiöser Gefühle“, und denen, die das Blasphemieverbot für ein friedensstiftendes Mittel im interreligiösen Dialog halten. Schon seit den Siebzigerjahren hat sich die Linke, zu der sich Rushdie einmal rechnete, sehr zu ihrem Schaden in einen universalistischen und einen multikulturalistischen Flügel gespalten, und bei den Christen streiten sich Integristen, die den Islam bekämpfen, und Integralisten, die ihn in die Auseinandersetzung mit dem Atheismus und Säkularismus als Bündnispartner einbeziehen. In der islamischen Welt herrscht ebenfalls Streit – eine große Zahl der sunnitischen Juristen und Theologen lehnte die Fatwa ab. Und natürlich waren auch Muslime entsetzt über den Bannstrahl aus Ghom und Teheran.

Viele unterwerfen sich heute allerdings dem randalierenden Mob. Auch im freien Westen mangelt es oft entschieden an Zivilcourage. Manche westliche Schriftstellerkollegen und Kulturpolitiker konnten nicht zu einer Solidaritätsadresse an Rushdie verstehen und mäkelten lieber an seinem Schreib- und Lebensstil herum; westliche Diplomaten krochen stellenweise zu Kreuze, während Blasphemieverbote im Fahrwasser der Rushdie-Kritik wiederauflebten.

Vor kurzem noch sprach sich das Patriarchat der rumänisch-orthodoxen Kirche gegen die Übersetzung des Romans aus. Gemeinsam mit dem rumänischen Mufti und der iranischen Botschaft begrüßten die Orthodoxen das Gesetz, das in Rumänien „jegliche Handlungen religiöser Verunglimpfung und die öffentliche Beleidigung religiöser Symbole“ unter Strafe stellt.

Und der Gipfel der Feigheit ist erreicht, als der Verlag Random House im vorauseilenden Gehorsam die Veröffentlichung des Romans „The Jewel of Medina“ von Sherry Jones zurückzog, weil eine amerikanische Gutachterin darin beleidigende Inhalte witterte. Hinzu kommt, dass es keine Schlagzeilen mehr macht, wenn ein couragierter Verleger, der das Werk dennoch publiziert, unter Polizeischutz gestellt werden muss, wenn sich der (von uns aufgeweckte!) Mob dann pflichtgemäß beleidigt fühlt.

Die so genannte Rushdie-Affäre war gleichwohl nicht verlorene Zeit und Mühe. Rushdie lebt und schreibt, und nicht minder bedeutsam war, dass er den Muslimen im Westen demonstrierte, dass umfassende Religionsfreiheit einzig im Westen und im Rahmen einer freiheitlichen Demokratie zu garantieren (und auch dort immer neu zu erkämpfen) ist. Bedroht bleibt diese, weil mit der Internationalisierung der islamischen Revolution globale Differenzen zunehmend als religiöse, somit unteilbare Konflikte ausgedeutet werden. Die Autodafés im englischen Bradford haben in die Vorstädte vieler westlicher Demokratien übergegriffen, wo auch Einwandererkinder, die des Lesens fähig sind, an den radikalen Islamismus verloren gegangen sind.

Ihnen, wie in Rumänien, aber auch in den Niederlanden und hier zu Lande, mit kulturellem Relativismus und einer Verschärfung tot geglaubter Zensur- und Blasphemieparagraphen entgegenzukommen, bedeutet Kapitulation. Die wahren Gotteslästerer sitzen in den Hochburgen religiösen Dogmatismus‘ und Fanatismus‘;

ihnen (im Bild Khomeni) müssen freie Gesellschaften geradezu ein Blasphemiegebot entgegensetzen, auf dass die „Frommen“ lernen, selbst obszöne und geschmacklose Religionskritik souverän auszuhalten. Die Wehleidigkeit und Gewaltanfälligkeit der islamistischen Internationale demonstrieren, wie schwach sie im Glauben ist; auch die türkisch geführte DITIB (Türkisch-islamische Union) fühlte sich durch den Vorschlag Günter Wallraffs brüskiert, die „Satanischen Verse“ (in Wahrheit ein religionsoffenes und eher islamfreundliches Werk) in einer Moschee zu rezitieren.

Salman Rushdie meint übrigens, dass es noch etwas Wichtigeres gibt als das schiere Überleben eines Autors: Dass seine Werke gelesen und diskutiert werden. „Die Satanischen Verse“ – ein großes Werk der Weltliteratur, das Weltgeschichte schrieb – gibt es als Taschenbuchausgabe für weniger als zehn Euro.

16.Dez..2013, 01:23

I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last handful of posts are really good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend. kalibugan.xlogzwp-includesimagessmiliesicon_smile“