Mit dem Megaphon den Finger auf die Wunde gelegt: Landesweite Schülerdemo – Kundgebung in Heidelberg unter dem Motto “Bildungsblockaden einreißen!“.

Eine der Organisatorinnen, die Jugendrätin der Stadt Heidelberg, Hannah Eberle bringt (einige) Ergebnisse verfehlter Bildungspolitik so auf den Punkt:

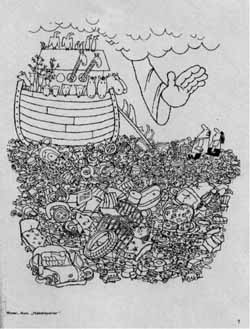

“Kommerzialisierung, Chancenungleichheit, Ausstattungs,- und Lehrkräftemangel, oder zu große Klassen sind Folgen fehlender Investitionen und politischen Willens. Die Mißstände häufen sich und vergangene Reformen sowie Diskussionsansätze reihen sich nur in die lange Liste der Fehlschläge ein“. Genau so ist es. Die streitbare Jugendrätin kratzt jedoch nicht nur an der Oberfläche sattsam bekannter Probleme, sondern geht ans Eingemachte:

“Wollen wir uns wirklich in Noten von eins bis sechs einteilen lassen“, fragt sie, und beklagt, man sei von der Gunst der Lehrer abhängig, die sich eines äußerst fülligen Arsenals an Strafen und anderer kurioser Druckmitel bedienen könnten, um – dem Lehrer gegenüber – unliebsames Verhalten an den Pranger zu stellen; und meint weiter:

Bei der Sache zwar, die Drei, aber etwas abgelenkt. Bei Philines Rede waren sie dann aber wieder heftig dabei.

„Pseudoobjektive Bewertungssysteme wie Noten, Punkte und so weiter verhindern ehrliches Lernen.“ Sie förderten das „bulimische Vollstopfen mit Wissen kurz vor Klausuren, um es danach wieder auszukotzen“. Hartmut von Hentig hätte das weder drastischer und noch besser formulieren können als Hannah Eberle. Philine ergänzt in einer kurzen Rede, sie seien heute hier, „weil wir an die Möglichkeit einer anderen Schule glauben“, dass es eine Schule gäbe – geben müsse – in der Menschen individuell gefördert würden, sie glaubte an eine Schule, in der man selbstbestimmt lernen und leben könne, glaubte an eine Schule, in der der Mensch seine Lernbedürfnisse ausleben könne, nicht Mittel zum Zweck wäre, und, zu guter Letzt, an eine demokratische Schule. Soweit Philine, die den Bildungspolitikern in Stuttgart und Berlin auch dies vorhält: „Noten sind keineswegs objektiv“, sie seien allenfalls so lange gut, wie andere auch schlecht seien; und nur deshalb nur solange aussagekräftig, wie sie im Klassenkontext eine Rolle spielten. Philine sollte Lehrerin werden. Aber?

Wir (pardon, haben auch eine Meinung) nehmen das zum Anlaß, uns polemisch zu beschäftigen mit der Bildungsreform, dem „Lehrer an sich“ und damit, dass der Lehrer, dass die Lehrerin besser sein müsse, als sie das in der Regel sind:

In der Tat kann keine Bildungsdebatte davon ablenken, dass jede Strukturreform leerläuft, wenn die Lehrer nicht gut sind. Was einen guten Lehrer (ein für alle mal: LehrerIn) ausmacht, wie zentral die Rolle als Wissensvermittler, Ansporner und Entflammer ist (sein kann), weiß eigentlich jeder, der eine(n) solchen hatte.

"… wir werden immer mehr. Im Frühjahr 2009 wird", so die Jugendgemeinderäte, "rechtzeitiger informiert". hdschulstreik@web.de

Umso erstaunlicher, wie schnell man diese Grundwahrheit im Wust der Reformdiskussionen aus dem Auge verliert und sich mit wohlfeiler Lehrerschelte zufriedengibt. Man beschwört die Bildung als Ressource der Zukunft, Kanzlerin Merkel machen eine Bildungsreise durch Deutschland – alles schön und gut, aber wo ist ein Forum in Sicht, auf dem mit vergleichbarer Energie über die Verbesserung des Lehrerstands auch nur geredet worden wäre? Sachkundig, analytisch und konstruktiv, unter Verzicht aufs Abspulen der ewigen Pauker-Schüler-Klischees (wir kommen noch drauf und bedienen uns), in der Überzeugung, dass man an eine Zukunftsfrage der Gesellschaft rührt, die alle Aufmerksamkeit wert ist:

"Im Hölderlin" (anderswo aber bestimmt auch) "haben die Lehrer auf die Kundgebung hinweisende Plake abgerissen, obgleich wir erst nach der Schule auf dem Bissi sein wollten." Anderswo: Schule fiel aus!

Eine zu führende Debatte stehe unter dem Slogan „Auf den Lehrer kommt es an“. Um ein Missverständnis zu vermeiden: Es geht nicht darum, aus der stets ein klein wenig mehr als gar nicht (beinahe ja schon charmant) verrückten Institution Schule plötzlich ein Arkanum der Bildung und Menschenliebe zaubern zu wollen. Hier gilt vielmehr, was Adorno in den „Tabus über den Lehrerberuf“ schreibt: „Prinzipiell bleibt, was in der Schule geschieht, weit hinter dem leidenschaftlich Erwarteten zurück.“ Gleichwohl muss der Defätismus durchbrochen werden, mit dem man die Schule als einen hoffnungslosen Fall, den Lehrer als einen unverbesserlichen Unterrichtsbeamten abtut, der (und, was Wunder die) ist es ja oft genug und leider in der Regel.

Derzeit werden Lehrer – wo sie es nicht selber tun – zum Dienstleister am Kind degradiert. Er steht ganz am Rande der Diskussion. Dass dies so ist, hat er auch seiner eigenen passiven Haltung zu verdanken. Psychisch gebeutelt zwar, aber eben doch mit stoischer Ruhe erträgt die Lehrerzunft die folgenlose Kritik. „Lehrer sollten lernen, auch politisch zu denken und zu handeln“,

Seien wir also mal – und weil diesem Thema, wie wir meinen, erst mal kaum anders beizukommen ist als – in vino veritas: polemisch-konstruktiv-analytisch:

Die schlimmste Plage der Schule ist die Langeweile – und sie wird nicht durch menschlicheren Umgangang aufgehoben. Vielleicht ist es ja sogar so, dass ein ebensolcher Umgang die Schüler gerade eines lange bewährten Exerzierfeldes ihrer tätlichen Phantasie beraubt: ihrer sachlichen und sozialen Intelligenz des „Lehrerärgerns“, des listigen Widerstandes gegen den „Feind“, des ausgeklügelten Unterlaufens der lästigen Forderungen …

Wiewohl Lehrer von altersher die Rute als Standessymbol haben, hat fortschrittliche Schule Rohrstock, Rute und Prügelstrafe längst ersetzt. Gleich in welchem Fach – Ausnahmen sind die Ausnahme – haben Lehrer seit langem schon subtilere Gemeinheiten hervorgekramt, um ihren Frust abzulassen: Frust darüber, dass sie nicht begnadete Dirigenten, hochbegabte Physiker, nobelpreisverdächtige Chemiker, berühmte Autoren, gut bestallte Mathematiker oder ihrer Zeit vorausgeeilte bildende Künstler haben werden können, weil sie wegen pekuniären oder welchen (wollen wir mal nicht weiter drauf eingehen) Mangels auch immer gezwungen waren, in die Niederungen des drögen Schulalltages hinabzusteigen. Lauter verkommene Genies des schnöden Broterwerbes, des Mammons wegen? Müssen einem da nicht die Tränen kommen? Den Schülern zumal?

Das eigentlich Infantile des Lehrers zeigt sich darin, dass er den Mikrokosmos Schule, der gegen die Gesellschaft der Erwachsenen (draußen) mehr oder minder abgeschottet ist – Elternbeiräte oder ähnliches sind verzweifelte Versuche, diese Mauer zu durchbrechen -, dass er die ummauerte Scheinwelt mit der Realität verwechselt. Nicht zuletzt darum verteidigt die Schule so hartnäckig ihre Wälle.

Trivialer Beleg dafür mag (u. a.) sein, dass, sofern in Heiratsannoncen – das ist in wirklich lehrreich – Lehrer oder Lehrerinnen den „Partner fürs Leben“ suchen, betonen, sie seien keine Lehrer- keine Schulmeistertypen; diese beruhigende Versicherung ist meist dabei. Unverkennbar hat der Beruf des Lehrers, verglichen mit anderen akademischen Berufen, das Aroma des gesellschaftlich nicht ganz Vollgenommenen. Lehrer, wie es sie immer noch gibt, beweisen sich in (und Schüler können dem weder ausweichen, noch ein solches Verhalten, wie es Not täte, zu bestrafen. Ja: zu bestrafen!) Archaismen wie Keifen, Querulieren, Schelten und dergleichen – in Reaktionsweisen eben, die immer ebenso nahe an der physischen Gewalt sind, wie sie etwas von Unsicherheit und Schwäche verraten. An Richter, an Polizisten, an Verwaltungsbeamte an „Blaumänner“ sogar, ist einige – reale – Macht delegiert. Aber Lehrer, die zwar auch Macht, aber nur über Solche haben, die als nicht voll gleichberechtigt gelten – und das sind Kinder und Jugendliche nicht nur in der Schule -, werden im öffentlichen Bewußtsein nicht ernst genommen. Was Wunder, dass die Macht des Lehrers verübelt wird. Verübelt, weil sie „wirkliche“ Macht, die vielleicht bewundert wird, allenfalls parodiert. Von älteren Schülern, spätestens aber in der „Abi-Zeitung“, werden die Lehrer dann festgenagelt als der Typ Pauker, der zwar irrational despotisch, dennoch aber nichts ist als ein Zerrbild des Despoten; kônnen sie doch nicht mehr Schaden anrichten (Psychologen sehen das anders, und haben leider oft genug auch recht), als irgendwelche armen Jugendliche – die Opfer – stundenweise zu arrestieren – wegen zuspätkommens etwa. Der angerichtete Schaden gilt dem Schüler unterer Klassen freilich kaum mehr, als das Damoklesschwert der Lehrer, den Numerus clausus zu Ungunsten der Lernenden auszunutzen: als späte Rache. So lernen Schüler dann zu guter Letzt in den oberen Klassen doch noch das Schleimen, Kriechen, Denunzieren und all das, was fürs Leben taugt … „Non scholae se vitae“, so werden Kinder auch heute immer noch ruiniert. Im Leben nämlich sind Spezialisten gefragt, die immer mehr über immer weniger wissen, währenddessen doch die Schule Menschen macht, die immer weniger über immer mehr wissen. Oder sollte mittlerweile etwa in Mathematik das Wissen darüber beigebracht werden, dass die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist? Auch dies aber wäre doch etwas fürs Leben gelernt!

Derzeit sind wir doch alle einträchtig gegen Gewalt (subtilere Methoden heute sind nicht weniger beschissen), aber – zumal wie sie zustande kommen – „Zensuren in der Schule: ist das nicht“ (Hannah) „auch Gewalt?“ Schüler erleben doch, welchen Zufälligkeiten Notengebung ihre Entstehung verdanken und mit welchem Zutrauen – von unreflektierter Naivität bis zur Selbstgerechtigkeit – in die Richtigkeit des Urteils sie mitunter noch erteilt werden. Da möchten wir doch empfehlen, sich Gedanken darüber zu machen, dass schließlich der Lehrer sich nicht mehr als isolierter oder gar neutraler Fremdbeobachter sieht (sehen darf), sondern endlich zu merken hat, dass auch er in die sozialen Interaktionen integriert ist, und dass er ständig damit rechnen muss, selektiv wahrzunehmen. Jedenfalls sind Aussagen über die intellektuelle Kapazität von Schülern in Wirklichkeit allemal Aussagen über Anpassung an die Vorstellungen des Lehrers, über „gutes Betragen“ und „Fleiß und Mitarbeit“. Es bedarf der Erziehung der Erzieher – die aber wären (sollten sein) als Betroffene am ehesten in der Lage zu begründen: Erziehen soll man sein lassen! Das wissen doch Lehrer am ehesten, oder ?

Derzeit sind wir doch alle einträchtig gegen Gewalt (subtilere Methoden heute sind nicht weniger beschissen), aber – zumal wie sie zustande kommen – „Zensuren in der Schule: ist das nicht“ (Hannah) „auch Gewalt?“ Schüler erleben doch, welchen Zufälligkeiten Notengebung ihre Entstehung verdanken und mit welchem Zutrauen – von unreflektierter Naivität bis zur Selbstgerechtigkeit – in die Richtigkeit des Urteils sie mitunter noch erteilt werden. Da möchten wir doch empfehlen, sich Gedanken darüber zu machen, dass schließlich der Lehrer sich nicht mehr als isolierter oder gar neutraler Fremdbeobachter sieht (sehen darf), sondern endlich zu merken hat, dass auch er in die sozialen Interaktionen integriert ist, und dass er ständig damit rechnen muss, selektiv wahrzunehmen. Jedenfalls sind Aussagen über die intellektuelle Kapazität von Schülern in Wirklichkeit allemal Aussagen über Anpassung an die Vorstellungen des Lehrers, über „gutes Betragen“ und „Fleiß und Mitarbeit“. Es bedarf der Erziehung der Erzieher – die aber wären (sollten sein) als Betroffene am ehesten in der Lage zu begründen: Erziehen soll man sein lassen! Das wissen doch Lehrer am ehesten, oder ?

Damals war die Welt in der Schule noch in Ordnung. Da hatten die Schüler - Disziplin ist halt alles - während des Unterrichts noch zu stehen. So kommen keine tumben Gedanken auf …

Oder, provozieren wir mal die Damen und Herren Beamten und Beamtinnen und meinen, den Beamtenstatus abzuschaffen sei ein erster Schritt in die richtige Richtungt: Weg nämlich von falschen Privilegien und hin zu vermehrter Kontrolle. Mangelhafte Leistung müsse Sanktionen nach sich ziehen; nicht aber nur für den Schüler, sondern auch für den Lehrer.

Die Lehrerschaft müsse, denken wir mal, Qualitätssicherung auch auf ihre eigenen Fahnen schreiben. Das „Weiter so“ der Unfähigen und die Verschleierung derer Inkompetenz darf nicht länger vom Beamtenstatus gedeckt werden.

Denn was wäre die Alternative? Steigen wir mal in dass Innenverhältnis Schule ein und schauen mal, wie „das System“ mit – so sie als solche erkannt werden, mit „schlechten“ Lehrern umgeht. Hier wird und ist klammheimlich Mobbing verordnet. Es ist ein Skandal, dass, um solche „Pädagogen loszuwerden, Schulleitern (und dem Kollegium) oft keine andere Wahl bleibt, als sie rauszuekeln. Dabei wird – was Wunder – das Problem aber nur (auf die nächste Schule) verschoben: Der unfähige Lehrer treibt dann dank seiner beamtlichen Unkündbarkeit vor anderen Schülern sein Unwesen. Das System Schule legt sich auf diese Weise selbst lahm. Die gute Arbeit, die zweifelsohne (und das sei hier ausdrücklich eingeräumt) von sehr vielen außerordentlich engagierten Lehrern geleistet wird, verpufft, ohne richtig genutzt zu werden. Wo nun aber gute Arbeit getan wird, wie soll die Qualität des Unterrichts bewertet werden? Lehrproben helfen da deutlich nicht weiter..

Dabei nämlich bewerten in der Hierarchie höherstehende Lehrer untergeordnete Lehrer. Das ist einseitig Und: es sind ja keineswegs immer die „Höherchargierten“, die man nicht loswerden will.

Wie wäre es damit, die Schüler in die Bewertung miteinzubeziehen – wäre es auch nur, um die oft kontraproduktive Benotung von Lehrern im Internet auf den einschlägigen Websites überflüssig zu machen. Dazu könnte ein jährlich auszufüllender, detaillierter Fragebogen entwickelt werden, der eine „geregelte Rückmeldung“ erlaubte.

In einem Gespräch zwischen Lehrer und Schulleiter (der freilich seine Erfahrung – mal konkret: Heidelberg, Hölderlin – nicht so gut wie ausschließlich in der (Karlsruher) Schulbürokratie gesammelt haben sollte, aber der ist ja jetzt pensioniert) könnten dann die Ergebnisse der Auswertung solcher Fragebögen besprochen werden.

Dass das erstmal der Weisheit letzter Schluss gewiß nicht sein kann, aber vielleicht zu guter Letzt ein weiser Anfang, das muß dabei gern in Kauf genommen werden dürfen. Und wäre allemal mehr als nix!

Und so dann Lehrer, Schüler und Eltern in ein Gespräch darüber kommen, was sie vom Unterricht erwarten und wie Leistung innerhalb dieses Unterrichts zu bewerten wäre. Bereits schon die Entwicklung solcher Fragebögen könnte hier ein erster Schritt sein. Effiziente Coaching-Kurse (die bekommt heute jeder Handy-Verkäufer mit auf seinen Weg) sollen es den Lehrern ermöglichen, aus Fehlern zu lernen. Das fordert starke Persönlichkeiten, die vom System Schule aus mancherlei Gründen nicht gerade begünstigt werden.

Wer sich einmal in einem Kurs für Referendare umgesehen hat, weiß, dass die lockende Verbeamtung (wie ein 15 Punkte-Abi für die Entscheidung Medizin zu studieren) Rattenfängerqualität hat. Zumal in Zeiten der Generation „Praktikum“ und „Unsicherheit“ bietet der Lehrerberuf oft die einzige Aussicht auf ein halbwegs abgesichertes Leben, wird er mehr denn je zur Wärmestube.

Was – Charisma erwarten möcht man ja beinahe gar nicht mehr – ein Lehrer aber braucht, das sind Flexibilität, Mut, Durchsetzungkraft und Begeisterung für das zu vermittelnde (nicht nur) Fach.

Eigenschaften, die jemandem, der mit Vorliebe auf Nummer Sicher geht, völlig abgehen. Ein Mangelfach gewählt zu haben, gewährleistet dann eine beschleunigte Verbeamtung. Ein genuines Interesse für das Fach ist gemeinhin eher lästig.

Mit alledem nicht Vorhandenem aber geht Lehrern eben genau das verloren, was sie am nötigsten brauchen, um ein Minimum an pädagogischer Strahlkraft zu entwickeln: Die Achtung vor ihrem eigenen Beruf.

Jürgen Gottschling

Wären, nota bene, die Forderungen der Schüler und Schülerinnen trotz alledem (alle zwei Monate wollen sie gegen Mißstände im Bildungsweg landesweit demonstrieren) überzogen, sind sie auf den falschen Dampfer aufgesprungen? Pisa III sagt: NEIN:

Die ignorante Reaktion der baden-württembergischen Landesregierung ist so konsequent, wie wir es aus Stuttgart gewohnt sind: Nach Pisa III soll sich in der Schulpolitik des Ländles nichts ändern, Schavans ehemaliger Staatssekretät Rau bleibt auch als Minister Erfüllungsgehilfe der schwäbisch-ideologisch verbohrten Schulpolitik. Leistungen wird es auch fürderhin für die „Guten“ geben, mit immer größeren Klassen werden die „Schlechten“ belohnt. Auch künftig soll an der Restschule – Hauptschule heißt das offiziell – festgehalten werden, Ganztagesunterricht wird es nur vereinzelt geben, es wird früh aussortiert, die Abiquote bleibt (nicht zuletzt infolge all dessen) zu niedrig. In Heidelberg wie anderswo schlägt sich das so nieder, dass die Privatschulen, in welche betuchte Eltern ihre Sprößlinge einkaufen können, Konjunktur haben.

Entsozialisierung der Gesellschaft muss das genannt werden dürfen. got

18.Nov..2008, 20:58

Hallo Herr Gottschling,

ich bin Grundschullehrer und kann mich mit vielen Dingen,

wie sie oben geschrieben sind, nicht identifizieren. Mir

ist nur aufgefallen, dass man in keinem Artikel- auch bei anderen nicht- liest, dass es auch auf die Zusammensetzung der Klasse ankommt. Die letzten beiden Jahre hatte ich eine Klasse mit 13 Mädchen und 4 Jungens. So 2 tolle Jahre habe ich als Lehrer noch nie erlebt. Mit dieser Klasse konnte man so super arbeiten, dass zum Schluss nur 1 Junge auf die Hauptschule musste.

Als ich vor einigen Jahren die Schule wechselte und einen ehemaligen Kollegen fragte, ob an der Hauptschule, an der ich früher war (wegen freiwilliger Krankheitsvertretung die Schule gewechselt)Platz wäre, sagte er, ich solle um Himmelswillen ja in der Grundschule bleiben. Er gehe im Augenblick zitternd in die Schule und komme so wieder nach Hause. Zur Zeit geht es ihm wesentlich besser, da er

eine „bessere “ Zusammensetzung der Kinder hat. Der Lehrer ist ein absolut engagierter Mann.

Ebenso liest man selten, dass die Lehrer ohne Rückhalt des Rektors keine Chance haben. Das gilt hauptsächlich in der Grundschule, was die Unverschämtheiten mancher Eltern betreffen. Die meisten Rektoren wollen sich nicht mit den Eltern anlegen und schleimen, was das Zeug hält.

Ein Lehrer geht ja auch nicht gleich zum Anwalt und aufs Schulamt.

Wir sind übrigens 2 Grundschulen mit ca. insgesamt

60 Kinder. Die sollen jetzt geschlossen werden.

Hauptsache der Rotstift der Gemeinde funktioniert.!!!!!

Liebe Grüße aus dem Markgräflerland

Werner Schenk

19.Nov..2008, 13:28

[…] viel los. Man verhielt sich durchwegs Obrigkeitshörig und gesittet – aber zeigte sich zumindest in der Bildungskritik ein vielfaches reflektierter und pointierter als die Streikgenossen […]