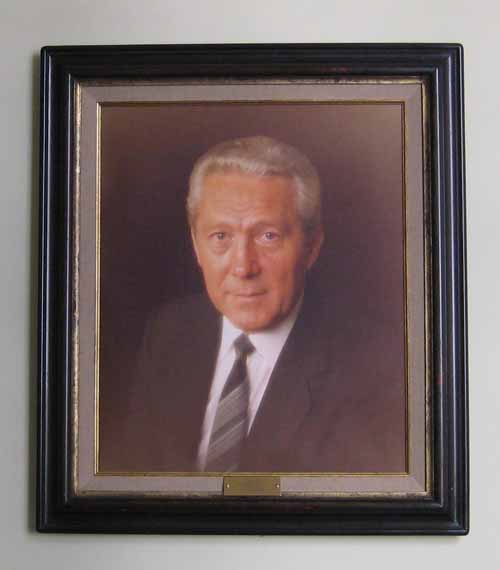

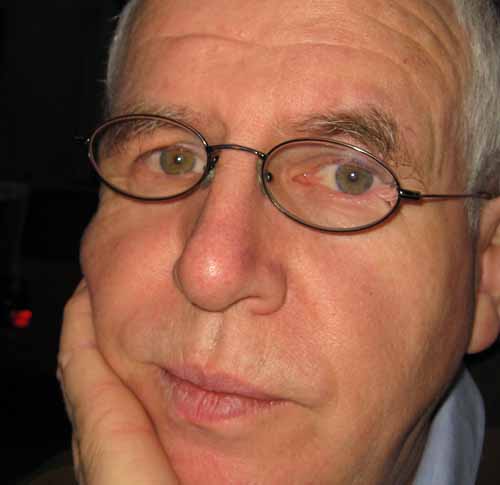

Was Bert Brecht über Hedwig Courths-Mahler gesagt hat – „wenn es sie nicht gäbe, müßte man sie erfinden“ – das mag in Heidelberg für den Maler Carl Alois Sambale gelten. 1948 in Löwenstein geboren, sensibel, hintergründig, einer von den eher leisen Künstlern in unserer Stadt. Wie es dennoch dazu kam, dass Alt-OB Reinhold Zundel auf ihn nicht nur aufmerksam wurde, sondern ihm auch Modell stand für das „offizielle“ Bild der „Rathaus-Bürgermeister-Galerie“ – darüber schweigt er sich aus. Mittlerweile hängt, derweil Reinhold Zundel verstorben ist, das Bild auch im Rathausflur:

Gerade hat er als einer der Vertreter der Bundesrepublik am dritten Sternberker Maler-Symposium, der „Sternberk International Painting Session“ teilgenommen. Die kleine mährische Stadt, 16 Kilometer von Olmütz gelegen, bot den malenden, zeichnenden und modellierenden Gästen ein ehemaliges Augustinerkloster, als Kaserne der tschechoslowakischen Volksarmee fast zur Abbruchreife heruntergewirtschaftet, als idealen Tummelplatz zum Ausleben ihrer künstlerischen Phantasien. Der „genius loci“ – der in Heidelberg ja frei nach Victor von Scheffel feucht ist – wurde von Sambale sehr stark empfunden. „In diesen Mauern konnte ich mich erst richtig entfalten“, meint er im Nachhinein. Daß er dies zu tun aber auch in seinem Haus inmitten der Heidelberger Altstadt in der Lage ist, das ist überall zu spüren. Er sammelt – seine Behausung quillt fast über davon – gefundene Gegenstände, die ihm Träume und Erinnerung sind. Denen nähert er sich mit Pinsel und Farbe, aber auch mit spitzem Gerät – seine Sammlung alter Federn und Tinten dürfte in weitem Umkreis einmalig sein.

Auszustellen in Galerien – das äußert er wiederholt – ist seine Sache weniger. Freunde, an seinen Arbeiten Interessierte aber in seinem verwunschen-labyrintischen Haus herumzuführen, wo es in allerlei mehr oder weniger versteckten Winkeln nur so wimmelt von Abbildern dessen, was ihn, den Menschen wie den Künstler ausmacht, das läßt ihn mit kaum verhohlenem Enthusiasmus bei der Sache sein. Da geht ihm das Herz, da gehen uns die Augen auf. Alois Sambale hielt immer Distanz zu den avantgardistischen Strömungen der Kunst, zu den „-ismen“, zu dem, was gerade „in“ ist. Zählt er sich deshalb zu den Unzeitgemäßen? Er tut es mit sympathischer Selbstironie. Seine Arbeiten kombinieren Traum und Vision, er zitiert Motive aus bildender Kunst und Musik zu einer sehr eigenen Bildersprache. Henryk Góreckis Symphonie Nr. 3 (uraufgeführt im April 1977 im Rahmen des Royan Festivals Baden-Baden unter Ernest Bour) etwa bedarf ebenso wenig einer Illumination wie Sambales darüber entstandene Arbeit. Er verwirkt gleichsam das von der Musik bereits beim ersten Hören ausgehende ungewöhnlich helle und direkte Licht, arbeitet Irrationales und Illusionäres, Visionäres und Halluzinatorisches in die den ersten Satz dominierende Vertonung eines polnischen Gebetes ein. Hier entläßt der Maler den Komponisten nicht aus seiner eigenen inneren Vorstellung, dessen formale Ausdrucksmittel eine Symbiose zu dieser düster-tiefbeeindruckenden Musik eingehen. Dabei versteigt er sich jedoch nicht in wilde Assoziationsketten von Musik und Bildfragmenten, hingegen verwendet er architektonische Gliederungen auf streng geordneten Flächen. Diese Malerei ist im liebenswürdigsten Sinn des Wortes „musikalisch“. Was der Komponist mit Begriffen wie „Polyphonie“ und „dynamischem Kontrapunkt“ sagen will, kommt bei dem Maler Sambale am überzeugendsten zum Ausdruck, wo er in großflächigen Farbakkorden schwelgt, wo er Farbe, Form und Linie zu einem unteilbar-rhythmischen Ganzen zusammenfaßt.

Wiewohl alle seine Arbeiten ohne Titel sind, läßt sich ihnen in der Tat auch mit Worten nicht oder aber nur sehr schwer beikommen. Gewollt? Jedenfalls hat er so keine Bedingungen gestellt, unter welchen der Betrachter sich diesem oder jenem Bild nähern solle, hat er die Betrachter in die eigene Freiheit entlassen, „nach Innen zu horchen, um das Unsichtbare im Sichtbaren wahrzunehmen“. Sambales Anspruch an sowohl die eigenen Arbeiten als aber auch an die Betrachter ist zweifellos hoch gesetzt; kann doch das Wesen der Dinge nur erfahren, wer bereit ist, jenseits der Begrenzungen und Bedingtheiten des täglichen Lebens, Un-bedingtes zuzulassen. Dabei introvertiert er in dennoch starke Gefühle, die sich dann als prall-volle Grundfarben greifen lassen.

Dieser Künstler träumt, was viele träumen, sieht, was mancher sieht; er aber, er kann es uns auch zeigen. Wenn wir nur auch richtig zu schauen bereit (und in der Lage) sind.

Jürgen Gottschling