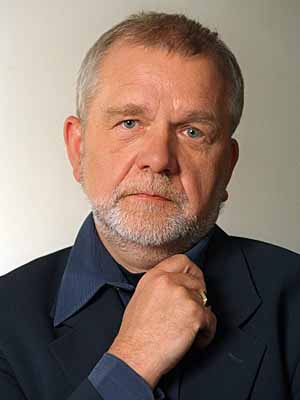

Wer möchte sie schon missen, die fabelhaft eingängig geschriebenen Bücher über Schopenhauer, Heidegger, Nietzsche oder Schiller, die Rüdiger Safranski in den beiden vergangenen Jahrzehnten vorgelegt hat? Er ist einer der kompetentesten und bekanntesten Historiker deutscher Ideen- und Kulturgeschichte, und es ist abzusehen, daß auch seine neue Studie zur Romantik ein Bestseller werden wird.

Kluge und klar formulierte Analysen, informative politik- und sozialgeschichtliche Erläuterungen und erhellende Anekdoten wechseln einander ab. Diese Mischung erleichtert dem Leser den Zugang zu einer Materie, die gewöhnlich im akademischen Sperrbezirk der Hochschulen fachsprachlich eingezäunt wird.

Kluge und klar formulierte Analysen, informative politik- und sozialgeschichtliche Erläuterungen und erhellende Anekdoten wechseln einander ab. Diese Mischung erleichtert dem Leser den Zugang zu einer Materie, die gewöhnlich im akademischen Sperrbezirk der Hochschulen fachsprachlich eingezäunt wird.

Wer die romantische Generation verstehen will, muss ihre Väter kennen, und so beginnt das Buch sinnvollerweise mit Kapiteln über Herder, Goethe und Schiller. Herder wertet im Gegenzug zu Rousseau die Kultur gegenüber der Natur wieder auf, eine Botschaft, die gut ankommt, wenn Rousseaus Einfluß auch nach wie vor anhält. Und es ist Herder, der dichterische Dokumente der Völker sammelt, womit er die Heidelberger Romantiker Arnim und Brentano dazu anregt, ihre Liederanthologie „Des Knaben Wunderhorn“ (1806-1808) zusammenzustellen. Auch die Märchenedition der Brüder Grimm, die wenige Jahre später erscheint, verdankt sich den Anstößen Herders.

Die Auseinandersetzung mit Goethe und Schiller wiederum beginnt schon während der Französischen Revolution. Die Frühromantiker in Jena erwarten während der späten 1790er Jahren von den etablierten Autoren ästhetisch Revolutionäres, literarisch Neues. Goethe kommt da zunächst gut weg, denn der junge Friedrich Schlegel zählt „Wilhelm Meister“ zu den „großen Tendenzen“ des Zeitalters, nennt diesen Roman in einem Atemzug mit der Französischen Revolution und mit Fichtes Wissenschaftslehre. Fichte macht als Hochschullehrer in Jena großen Eindruck mit seiner Ich-Philosophie, in der es um individuelle Freiheitsverwirklichung, um die Realisierung imaginierter Möglichkeiten geht. Sowohl bei Goethe wie bei den Frühromantikern – und bei seinen Studenten ohnehin – findet er Beifall. Im Kapitel über Fichte ist Safranski in seinem Element. Hier zeigen sich seine philosophische Schulung und seine Gabe, schwierige Theorien zu erklären.

Im Jenaer Salon der Caroline Schlegel, der Gattin August Wilhelm Schlegels, will man dem Prozess der Entzauberung der Welt mittels neuer Verzauberung, sprich Romantisierung, beikommen. Zum Freundeskreis in Jena gehört Novalis, der „Romantisieren“ als geistige Tätigkeit definiert, die „dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein“ verleiht.

Diese Formulierung zielt abgrenzend auf Johann Wolfgang von Goethe, an dessen „Wilhelm Meister“ jetzt ein poetisches Defizit beanstandet wird. Friedrich Schlegel ist von einem ähnlichen Ehrgeiz getrieben wie Novalis, wenn er „das Leben und die Gesellschaft poetisch machen“ möchte. Er wartet mit einer „Universalpoesie“ genannten neuen Romanästhetik auf, nach der im romantischen Buch nicht nur alle Literaturgattungen, sondern auch alle Wissenschaften zusammengeführt werden sollen. Zudem will er im romantischen Roman, der eben kein Roman im herkömmlichen Sinne mehr ist, durch Ironie alle Begriffe „ins Schweben“ bringen und nichts in irgendeinem intellektuellen Bereich als fest bestehende Wahrheit gelten lassen.

Das sind schwer zu erfüllende Postulate. Safranski meint, daß Ludwig Tieck in seinen frühen Arbeiten, etwa im „Gestiefelten Kater“, Schlegels Forderungen entsprochen habe. Was die Gattungsmischung und das ironische Spiel im Spiel anbelangt, trifft das zu, aber Schlegels Erwartungen zielen auch auf die Einbringung aller Wissenschaften in den Roman ab. Das waren Vorstellungen, die weder von Schlegel und seinen Freunden selbst, noch später von den experimentierfreudigen Verfassern moderner Romane im 20. Jahrhundert realisiert werden konnten. Jedenfalls wirbeln die ästhetischen Postulate, Theorien, Thesen und Visionen in Friedrich Schlegels Zeitschrift „Athenäum“ so viel Staub auf, daß Goethe und Schiller ins Husten geraten. Schiller ist in den Augen der aufmüpfigen jungen Leute zu stark der bürgerlichen Prosa der Verhältnisse verhaftet, und eine Rezitation seines „Liedes von der Glocke“ gestaltet sich in ihrem Kreis zur Lachnummer.

Der Theologe Schleiermacher hingegen hält sich schon von Berufs wegen ans Unendliche. Inspiriert durch die Jenaer Freunde definiert er Religion als „Sinn und Geschmack fürs Unendliche“ und rückt von christlicher Dogmatik, ja vom Offenbarungsglauben überhaupt ab. Damit befindet er sich in einer Positionsnähe zu Fichte, dem seine Offenbarungsskepsis im so genannten Atheismusstreit die Jenaer Professur kostet. Schleiermacher schafft es, sich trotz seiner Abgrenzungen von lutherischer Orthodoxie im Netzwerk der preußisch-protestantischen Elite zu behaupten. Friedrich Schlegel und sein Jenaer Kreis sind besessen von der Idee, einen neuen Mythos zu kreieren, eine neue Religion zu stiften. Da fehlt dann aber doch beides: sowohl die Prophetengabe wie der Kreis der Gläubigen.

Die politischen Ereignisse fordern die Romantiker mehrfach heraus. Nach der Französischen Revolution ist es das Phänomen Napoleon, von dem man zuerst fasziniert, dann angeekelt ist. Als Frankreich 1806 Preußen besiegt, schießen die literarisch-politischen Hassblüten nur so ins Kraut, vor allem in den poetischen Gärten Ernst Moritz Arndts und Heinrich von Kleists. Kleists Propagandaschriften werden bei Safranski ohne Beschönigungen als das bezeichnet, was sie sind: Hasstiraden und literarisierte Tötungsphantasien. Bei Ernst Moritz Arndt mutieren die franzosenfeindlichen Wutexplosionen bald zu antijüdischen Schmähreden, die während der Zeit des Nationalsozialismus propagandistisch genutzt werden. Die Berliner Romantik steht zwischen 1806 und 1814 im Zeichen des antinapoleonischen Engagements, wobei Fichte mit seinen Reden an die Deutsche Nation erneut hervortritt.

Zu den herausragenden Autoren der Restaurationsepoche nach 1815 gehören E.T.A. Hoffmann und Joseph von Eichendorff. Auch Hoffmann verweigert sich in seinen Dichtungen dem bürgerlichen Zwang zur traumvergessenen Nützlichkeit und widmet sich dem Ungewöhnlichen, Zauber- und Märchenhaften. Safranski, der sein erstes Buch über diesen Autor geschrieben hat, nennt den „Gespenster-Hoffmann“ einen „Romantiker des ,Als ob'“: als ob, weil ihm, im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen, Verankerungen in einem philosophischen System oder einer religiösen Überzeugung fehlen. Der Lebensimpuls des Spielers Hoffmann ist die unerschöpfliche literarisch-musikalische Fantasie, und deren Produkte werden von Safranski mit Sympathie und Empathie analysiert.

Eichendorff scheint mit seinem poetischen Christentum in die politische Landschaft der Heiligen Allianz zu passen, doch unterläuft er deren Erwartungen durch seine Aufbruchsmotive in der berühmten Erzählung „Aus dem Leben eines Taugenichts“. Dieser Tagträumer, Arbeitsverweigerer und Landstreicher ist nicht gerade die Personifikation bürgerlicher Leitkultur nach dem Geschmack Metternichs.

Im zweiten Teil seiner Studie diskutiert Safranski „das Romantische“, das im Gegensatz zum Epochenbegriff „Romantik“ eine allgemeine Einstellung, einen Lebensstil, eine Ideologie bezeichnet. Das Romantische als Weltanschauung sei in der Ära der Romantik ausgebildet worden. Der Autor will zeigen, wie „das Romantische“ sich in den Phasen deutscher Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts ausgewirkt hat. Ob bei den Jungdeutschen wie Heinrich Heine, ob bei Karl Marx oder Richard Wagner, bei Friedrich Nietzsche und der Jugendbewegung um 1900, ob beim Wilhelminismus mit dem Flottenbau-Ehrgeiz und den „Ideen von 1914“, ob in der Wiener Moderne oder bei Stefan George, ob bei Ernst Jünger, Franz Jung und den Inflationsheiligen in den 1920er Jahren, ob bei Martin Heidegger oder Adolf Hitler, bei Thomas Mann im Exil oder bei Herbert Marcuse während der 68er Revolte: überall versucht Safranski, den Anteil „des Romantischen“ bzw. des „Romantizismus“ an den Weltanschauungen der Vor- und Meisterdenker, der Schriftsteller und Demagogen herauszustellen. Dabei wird „das Romantische“ widersprüchlich gleichgesetzt mit unpolitischer Weltfremdheit (das vor allem), mit Irrationalismus, Mystik und Mythos, der Kombination von Liebe und Tod, der Wendung nach innen, dann aber auch mit der Tendenz zum Abenteuer in der großen Welt, mit Quietismus und Massenwahn, mit Sehnsucht nach dem einfachen Leben und nach der Bewährung im Krieg. So fällt es schwer, die Beziehung des transhistorischen Begriffs „das Romantische“ zur Romantik als Epoche zu erkennen.

Perioden der Weltflucht, Zeiten des Mystischen, religiöser Orientierung und des Hungers nach dem Mythos, Phasen einer Begeisterung für klösterlich-eremitenhaftes Leben oder aber für eine heroisch-kriegerische Existenz hat es in der Geschichte Europas und der Welt oft gegeben, und das Thema vom Liebestod ist so alt wie die Literatur selbst. Wichtig ist Safranski auch, sich auf die Verbindung zwischen „dem Romantischen“ und der Ideologie und Praxis im so genannten Großdeutschen Reich einzulassen. Er behauptet nicht, daß Hitlers Weltanschauung auf „Romantizismus“ reduziert werden könne, doch habe die „romantische Geisteshaltung“ zur „Vorgeschichte“ des Nationalsozialismus gehört und einen entscheidenden Anteil an dessen Erfolg gehabt. Zur Vorgeschichte der Hitler-Bewegung, so lässt sich einwenden, ist aber auch die Aufklärung zu rechnen, gegen deren technische Rationalität und Disziplinierung sich die Romantiker wandten. Seit Adorno/Horkheimer und Michel Foucault ist man sich der Dialektik dieser Epoche wohl bewusst.

Fragen stellen sich auch bei der Lektüre der Epochenanalyse. Waren die Romantiker politisch weltfremd? Immerhin hat ihre Generation in Preußen die nachhaltigsten sozialen Reformen in der Geschichte des Landes durchgesetzt. Romantische Malerei und Musik kommen in Safranskis Studie kaum vor, und ganz selten werden Verbindungslinien zu den Werken von Philipp Otto Runge, Caspar David Friedrich und den Nazarenern angedeutet. Die kunstmetaphysisch gestimmten Romantiker pilgerten begeistert zu Gemäldegalerien, frequentierten Konzertsäle, und Künstlerfiguren bevölkern ihr Erzählwerk. Auch Beethoven und Carl Maria von Weber werden nur flüchtig erwähnt, erzromantische Komponisten wie Schubert, Schumann, Mendelssohn überhaupt nicht. Die Werke der Frauen der Romantik, also die Bücher von Dorothea Schlegel, Karoline von Günderode, Bettina von Arnim, Karoline Fouqué wurden in den 1970er und 1980er Jahren neu entdeckt, sind aber hier schon wieder vergessen. Auch den Königinnen der romantischen Salons wird zu wenig Reverenz erwiesen. Der Name der Rahel Levin taucht nirgendwo auf, und Caroline Schlegel und Henriette Herz werden nur en passent als Statistinnen erwähnt. Über die Romane ihrer aus Paris verbannten Kollegin, der Madame de Staël, Mittlerin zwischen deutscher und französischer Kultur und Freundin August Wilhelm Schlegels, sagt der Autor nichts. Und der Salon, den sie in ihrem Haus im schweizerischen Coppet führte, ein geistiger Treffpunkt Europas, ein intellektuell vibrierender Ort romantischer Konversation, wird mit Schweigen übergangen.

Auch die Grundthese, daß die Romantik „eine deutsche Affäre“ sei, überzeugt nicht. Safranski schreibt abschließend: „Die Romantik ist eine glänzende Epoche des deutschen Geistes, mit großer Ausstrahlung auf andere Nationalkulturen.“ Richtiger müsste es heißen: „Die Romantik ist eine glänzende Epoche des europäischen Geistes mit großer Ausstrahlung auf die Kulturen anderer Kontinente.“ Chateaubriand, der Vater der französischen Romantik, schrieb den „Geist des Christentums“ etwa zur gleichen Zeit wie Novalis „Die Christenheit oder Europa“, nur mit dem Unterschied, daß der Franzose sein Buch publizierte – es wurde ein Bestseller -, während der Essay von Novalis erst mit einem Vierteljahrhundert Verspätung erschien. Sicher war das Christentum, das Novalis meinte, nicht identisch mit dem päpstlichen, das Chateaubriand glorifizierte, aber auf seine Zeitgenossen, auch auf Friedrich Schlegel und andere Konvertiten, hatte Chateaubriand einen stärkeren Einfluss als Novalis.

Die englischen Romantiker waren – man denke an Coleridge und Wordsworth – am literarischen Kampf gegen Napoleon früher und effektiver beteiligt als Kleist, der nichts von seinen politischen Gedichten, Streitschriften und Dramen gedruckt bzw. aufgeführt bekam. Byron war nicht minder „griechisch“ gestimmt als Hölderlin. Nach einer neuen Mythologie fahndete auch der Dichter-Maler William Blake. Die Volksliedbegeisterung, die Entdeckung des nationalen Erbes, poetologische Neuorientierungen, die Vorliebe fürs Geheimnisvolle und Unheimliche: Das alles ist auch in den Schriften von Keats und Shelley gegenwärtig. Mary Shelley hat mit ihrem Frankenstein-Roman europaweit, ja weltweit, mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen als E.T.A. Hoffmann mit den „Elixieren des Teufels“, wie ja die deutschen Schauerromane im Schatten der englischen Gothic Novel verblieben. Walter Scott war als Autor historischer Romane international viel prägender als Arnim, Fouqué oder Tieck.

In Italien schrieb Ugo Foscolo überzeugender gegen Napoleon als Ernst Moritz Arndt in Deutschland. Alessandro Manzoni hat mit den „Verlobten“ einen Liebesroman geschrieben, dem man auf deutsch-romantischer Seite nichts an die Seite stellen konnte. Puschkin war in Russland der größte romantische Lyriker. Sieht man von den Gedichten des Außenseiters Hölderlin ab, wird man wiederum in Deutschland nur schwer etwas so Komplexes und Tiefsinniges finden wie die Gedichte des russischen Poeten.

Von all dem erfährt man bei Safranski nichts. Sicher lässt sich ein Buch über deutsche Romantiker schreiben, das nicht gleichzeitig eines über die europäische Romantik insgesamt ist. Man sollte aber nicht den Eindruck erwecken, als sei Romantik an sich etwas spezifisch und einmalig Deutsches, als hätte sich da etwas in Deutschland getan, was es vergleichbar bei anderen Nationen nicht gab. Was hier fehlt, ist die europäische Kontextualisierung der deutschen Autoren in ihrer Epoche. Die Romantiker, auch die deutschen, hatten zwar ein spezielles Interesse an nationalen Belangen, aber ihr kultureller Horizont war europäisch.

Sie nahmen Teil an einem Dialog über politische Grenzen hinweg. Nicht nur, daß deutsche Romantiker Shakespeare, Cervantes und Dante neu entdeckten bzw. übersetzten, sie waren auch bekannt mit Werken und Tendenzen der zeitgenössischen Literaturen anderer Länder in Europa. Zuweilen machten sie sogar weltliterarische Ausflüge in die Dichtung Asiens, etwa wenn der junge Friedrich Schlegel – wie auch sein Bruder August Wilhelm – begann, sich für die „Sprache und Weisheit der Indier“ zu interessieren. Jürgen Gottschling

Rüdiger Safranski: Romantik. Eine deutsche Affäre. Hanser, München. 394 S., 24,90 Euro.