Mit der Einweihung der von Gerhard Richter entworfenen Chorfenster für das Südquerhaus fügt sich ihr ein neues Kapitel an. Derweil des alten Mannes Kardinal Meisners entgleisender Ausrutscher („entartet“) ihn liegen lassen mag, worein er schliddernd gefallen war: im Gully .Der im Mittelalter begonnene Bau war über Jahrhunderte hinweg ein Infinitum, bei dem die Fassade ohne rechten Zusammenhang mit dem Chor blieb, der Südturm auch nach Aufnahme des Geläuts 1437 als Stumpf herumstand und, ergänzt durch einen geknickten Baukran, bis ins 19. Jahrhundert ein ungewöhnliches städtisches Wahrzeichen abgab. Erst die Wiederentdeckung des Mittelalters und der Gotik durch die Romantiker machten diesen Torso zur Projektionsfläche vaterländischer Sehnsüchte und religiöser Schwärmereien. Ihnen, aber auch Kaiser Wilhelm I. verdankt sich die 1880 abgeschlossene Vollendung der gotischen Kathedrale im historistischen Stil, und in dieser simulierten Perfektion wurde der Dom zum Symbol der nationalen Einigung. Womit die Karriere des Gotteshauses begann. Der Kölner Dom, das briefmarkenideale Weltkulturerbe, liegt am Rhein, dem deutschen Strom, und so ist er inzwischen vor allem für Ausländer das Objekt der Identifizierung mit deutscher Kunst und Kultur geworden, vergleichbar nur mit Schloss Neuschwanstein.

Dem Herrn sei Dank …

Die von steilen Brüchen und wechselnden Erwartungen geprägte Geschichte des Doms bedarf einer Erwähnung, weil sie jetzt um ein neues, unerwartetes und eine Karriere anderer Art versprechendes Kapitel bereichert worden ist: die von Gerhard Richter entworfenen Chorfenster für das Südquerhaus. Richter, den hoch renommierten, ebenso hoch gehandelten und eigentlich nur im eigenen Auftrag arbeitenden Einzelgänger, für diese Arbeit gewonnen zu haben, ist das Verdienst der energischen Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. Sie wusste nicht nur den Künstler hier und das Domkapitel da anhaltend zu überreden, sie ertrug auch mit kühler Fassung das tumbe Missfallen von Kardinal Meissner, der dem Festgottesdienst zur Weihung, dem Herrn sei Dank, demonstrativ fernblieb.

Gerhard Richter ist weder Katholik noch Kölner Ureinwohner, die deutschen Verhältnisse haben den geborenen Dresdener 1961 ins Rheinland umziehen lassen, an der Düsseldorfer Akademie war er zunächst Student, nach 1971 auch Lehrer, seit 1983 lebt er in Köln und hält sich aus Köln heraus. Nun ist er mittendrin, auf seine Art, denn er lässt sich weder katholisch vereinnahmen noch karnevalesk umarmen. Er hat auch keinen Auftrag angenommen, sondern die Fenster so und ohne Honorar gemacht.

Die erste Anfrage der Dombaumeisterin war mit dem Wunsch nach einem figürlichen Motiv verbunden, Joseph oder die Jungfrau Maria mussten es nicht sein, aber vielleicht ein Märtyrer der Neuzeit wie Pater Kolbe oder Edith Stein. Nach einem kurzen Versuch brach Richter das Heiligen-Unternehmen ab, hätte den Auftrag wohl zurückgereicht, wenn er nicht zufällig und spielerisch eine Schablone vom Rahmen der Fenster auf eine Reproduktion seiner frühen Farbtafelbilder gelegt hätte. «Ich erschrak richtig, weil es gut aussah», sagt Richter, «es war die einzige wahrhaftige Möglichkeit.»

Es ging aber nicht nur um die sinnresistente Abstraktion. Im Wechselspiel von Licht und Farbe des Glasfensters lockte Richter auch die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen auf einem alten Terrain. «Das Hauptproblem meiner Malerei ist das Licht», hatte er 1964/65 geschrieben, womit er allerdings nicht das Licht der Pleinair-Malerei der Impressionisten meinte, sondern das Sekundenlicht der Fotografie, die immer wieder der Anlass seiner Bilder ist. Die lichtgenerierte Fotografie, am liebsten in der Verwischung und in den Schattierungen zwischen Grau und Weiss, ist von den frühen Familien- und Freundesbildern hin bis zu den See- und Landschaftsbildern und dem Baader-Meinhof-Zyklus der Fundus von Gerhard Richters Malerei. Nur in den Serien der monochromen Lacktafeln und der Abstraktionen spielt das Licht keine Rolle, ist es kein Element der Belichtung, sondern der Beleuchtung. Ein Kirchenfenster, das mit dem Tageslicht sich in seiner Farbigkeit verändernde Glas, offeriert eine neue Facette des alten Themas oder auch Hauptproblems.

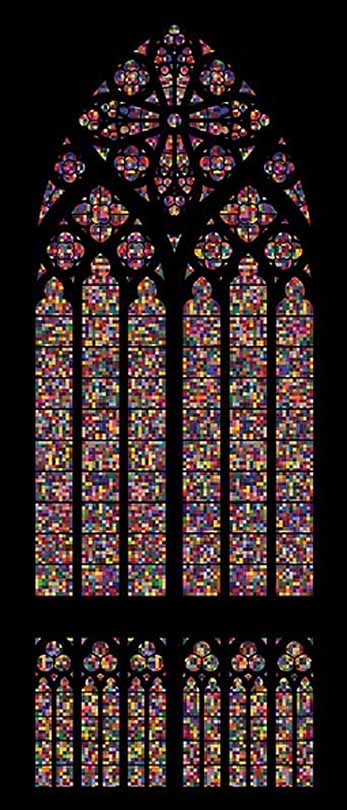

Zufällig kam diese Entdeckung, diese Herausforderung. Und auf diesen Zufall antwortete Richter mit einem aleatorischen Computerprogramm. Aus dem Farbangebot der traditionellen Glasmalerei suchte er mundgeblasene Gläser in 72 Farben aus. Bei einem Format von 9,7 Quadratzentimetern hatte sich für die 19 Meter hohen und 106 Quadratmeter grossen Fenster eine Zahl von 11 263 Glasquadraten ergeben, deren Anordnung zur Hälfte per Computer bestimmt wurde, die zweite Hälfte ist die gespiegelte Fassung der ersten. Was man bei einem Vergleich des ersten mit dem dritten, des zweiten mit dem fünften und des vierten mit dem sechsten Lanzettfenster auch gut erkennen kann. Dass es Richter bei dieser Planung nicht um ein Abrakadabra ging, zeigt eine begleitende Ausstellung im Museum Ludwig, in der Stephan Diederich sowohl die «Studien zur Proportion, zur Methode der Zufallsbestimmung, zur Spiegelung und Farbabstimmung» wie auch das frühe Bild «4096 Farben» und die im Zusammenhang mit der Domfensterplanung entstandene grosse Lacktafelarbeit «4900 Farben» versammelt hat. Die Ausstellung ist deshalb wichtig, weil sie Richters radikale Verweigerung einer Botschaft in jener Nüchternheit deutlich macht, die im Dom rasch abhanden kommen kann, nicht nur angesichts des jetzt im kaleidoskopischen Farbenglanz funkelnden Südchorfensters, sondern auch durch die Nachbarschaft der mittelalterlichen Farbverglasung, der hoheitsvollen Königsfenster im Obergaden des Hochchors und der wunderbar belebten Bibelfenster der Dreikönigen- und der Stephanus-Kapelle.

Natürlich haben die Kölner Domfenster in der Künstlerbiografie von Richter einen besonderen Platz. Er selber erwähnt, um den Unterschied zu seinem anderen, quasi privaten Werk deutlich zu machen, als Parallele das Bild der schwarzrotgoldenen Flagge für den Reichstag in Berlin. Kunst fand er da deplaciert und war froh, «ein kluges Design» entworfen zu haben. Auch die Fenster, die von den Kirchenvertretern sofort sakralisiert werden, möchte er vorsichtshalber neutralisieren. «Ich wollte erreichen, was mit dem Handwerk und unseren Mitteln und der Erfahrung in dem Raum zu machen ist.»

Zustand in ständiger Veränderung

Mit Äusserungen wie dieser verwischt Richter, genau wie am Anfang seiner Laufbahn und parallel zu den «unscharfen Bildern», die Essenz und die Konturen seiner Arbeit. Im Falle der Kirchenfenster kommt aber eine für ihn neue Irritation hinzu. Über seine Bilder behält er, auch wenn sie ihm nicht mehr gehören, zumindest insoweit die Hoheit, als ihr Zustand kein endgültiger ist. Die Domfenster aber sind nicht nur materiell seinem Zugriff für immer entzogen, sondern auch durch den Wechsel des Lichteinfalls im Zustand der ständigen Veränderung, auf die er keinen Einfluss hat. Das ist der andere, der meteorologische Zufall.

Gerade in diesem wechselnden Licht und gerade an diesem Ort wird das Fenster dann allerdings doch zu einem paradigmatischen Kunstwerk des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Anders als in den früheren Bilderzählungen, Figurendarstellungen oder Dekorationsmustern, die in den jeweiligen Rahmen hineingepasst wurden, ist Richters illuminierte Abstraktion nicht durch Lanzette und Rosette bestimmt. So, wie er sich der Erzählung verweigert hat, überspringt er mit seinem Entwurf auch den vorgegebenen Rahmen, hat, wo nötig, die Glasquadrate in Randlagen einfach beschnitten. Die Vorgaben des Kirchenfensters ignoriert Richter wie beiläufig. Und sprengt den Rahmen dann noch einmal, indem er ihn überstrahlt. «Es werde Licht» (I. Buch Moses, 1, 3). red