Günter Grass meint sich von einer „gleichgestimmten“ Medienmeute eingekreist, die ihn zur Strecke bringen wolle, spricht gar von „Entartung“ des Journalismus. Das wiederum versetzt die Journaille in heftigen Zorn. Womit beide Seiten ihr Renommee beim Publikum verlieren.

Alle Beteiligten sind hochgradig erregt, wähnen höchste Güter in Gefahr: den moralisch seriösen Umgang mit der deutschen Vergangenheit, die moralische und ästhetische Integrität eines literarischen und politischen Lebenswerks, die Aura einer literarischen und politischen Leitfigur. Es mag sein, daß das alles wieder nur ein schnell vorübergehendes mediales Rauschen ist. Es könnte aber auch sein, daß die aufgepeitscht schäumende Oberfläche einen Sturm ankündigt, ein Gewitter, in dem sich kulturelle Spannungen entladen, die sich hinter der Fassade der gegenwärtigen postideologischen Coolness aufgebaut haben, hinter einer Entspanntheit, die nur noch kulturelle und politische Bedrohungen von außen kennt – der Islamismus! –, aber auf innere Kämpfe um das richtige Leben nicht mehr eingestellt ist.

Seit der Abrechnung der Achtundsechziger mit der Schuld der Väter ist kein Streit um die deutsche Selbstdeutung mit so viel Erbitterung, Unbedingtheit und Vernichtungswillen geführt worden wie der um die Hinterlassenschaft der Achtzigjährigen, der letzten Generation also, die noch „dabei“ war, die in den 60er-Jahren mehr noch als die Achtundsechziger zur Selbstaufklärung der Deutschen beigetragen hat und nun Lebensbilanzen zieht. Immer wieder mischen sich in den intellektuellen Schlagabtausch die Signale gegenseitigen geradezu körperlichen Ekels. Die Vierzigjährigen in den Feuilletons können es schier nicht ertragen, daß die Alten immer noch da sind und, wenn sie wollen, die Bühne beherrschen. Und die Alten schauen mit Verachtung auf die von keinerlei inneren und äußeren Kämpfen gefurchten Vierzigjährigen, die eine große Klappe, aber nichts erlebt haben.

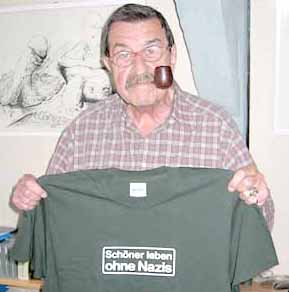

In dem Gedichtband „Dummer August“, in dem er seine Erfahrungen mit der öffentlichen Kritik seit seinem späten Waffen-SS-Eingeständnis verarbeitet, setzt Grass das in Verse: „Seht, nun steht er gehäutet da,/rufen jetzt viele,/die nicht die Zwiebel zur Hand nehmen wollen,/weil sie befürchten, etwas, nein, schlimmer,/nichts zu finden,/das sie kenntlich werden ließe.“

Die Zwiebel zur Hand zu nehmen – „Beim Häuten der Zwiebel“ heißt sein im vergangenen Sommer erschienenes Erinnerungsbuch – bedeutet für Grass Erinnerung und Selbstbefragung, bis die Tränen kommen; sie nicht zur Hand zu nehmen ist das maulfertige Bedienen der moralischen Konvention. Für seine Gegner stellt es sich genau umgekehrt dar. Für sie erzeugen die Tränen beim Zwiebelschälen jene Schleier, hinter denen es sich um persönliche Verantwortung, Schuld, Verfehlung und Verdrängung gut munkeln läßt. Was ist nun wahr? Wem soll man glauben?

Das Publikum, keineswegs nur „alte Kameraden“, wie suggeriert worden ist, sondern eine sehr durchmischte Leserschaft, setzt Wahrheit mit Authentizität gleich. Dem Dichter aus Fleisch und Blut glaubt es allemal mehr als allem medialen Blendwerk. Wenn aber die archaische Urszene, daß ein Dichtersänger die Welt erklärt, wenn das mündliche Reimen und Raunen eine fast magische Wirkung entfaltet, wenn die mediale Öffentlichkeit in einer Frage von höchstem öffentlichem Interesse, der nach der Glaubwürdigkeit eines der immer noch bedeutendsten lebenden deutschen Schriftsteller, nur noch als störender Lärm wahrgenommen wird, dann muß mit dieser medialen Öffentlichkeit irgend etwas nicht stimmen.

Im Falle Grass stimmte auf jeden Fall das intellektuelle Niveau nicht. Die Art und Weise, in der sich seriöse Blätter bei der Beschreibung und Kommentierung seiner Auftritte in Leipzig in Orgien persönlicher Herabsetzung ergingen, spottet jeder Beschreibung. daß der „Spiegel“ erwähnen zu müssen glaubte, daß Grass angeblich Tausend-Euro-Schuhe trug, ist in seiner erbärmlichen Verklemmtheit schon schwer zu ertragen.

Ein Beispiel eines geradezu übergeschnappten Schmähjournalismus aber bot der Autor der FAZ, dessen Gehirn, wie er bemerkt, schon „über vierzig“ aber offenbar trotzdem dem Stand einer keifenden Schulhofmoral noch nicht entwachsen ist: „Ich überlege“, schreibt er, „ob ich Grass nicht mal etwas fragen soll. Würde er einem die Hand geben? Am Ende wird er noch kollerig? Also lasse ich es, zumal ich später noch Louis Begley treffe, der wahrscheinlich noch nicht einmal Leuten die Hand gibt, die ehemaligen SS-Männern die Hand geschüttelt haben.“ Grass ist also ein Aussätziger, ein Hygieneproblem. So verschafft man seinem unsäglichen Wort von der „Entartung“ nachträglich eine gewisse Plausibilität.

Ein Beispiel eines geradezu übergeschnappten Schmähjournalismus aber bot der Autor der FAZ, dessen Gehirn, wie er bemerkt, schon „über vierzig“ aber offenbar trotzdem dem Stand einer keifenden Schulhofmoral noch nicht entwachsen ist: „Ich überlege“, schreibt er, „ob ich Grass nicht mal etwas fragen soll. Würde er einem die Hand geben? Am Ende wird er noch kollerig? Also lasse ich es, zumal ich später noch Louis Begley treffe, der wahrscheinlich noch nicht einmal Leuten die Hand gibt, die ehemaligen SS-Männern die Hand geschüttelt haben.“ Grass ist also ein Aussätziger, ein Hygieneproblem. So verschafft man seinem unsäglichen Wort von der „Entartung“ nachträglich eine gewisse Plausibilität.

Wenn man nach den Gründen für diesen Absturz der intellektuellen Standards und nach den Quellen dieses Hasses fragt, kommt man an der Generationenkonstellation in Medien und Kultur nicht vorbei. Die Achtzigjährigen bringen die Macht historischer Erfahrung und des authentischen Erzählens ins Spiel. Die Vierzigjährigen verfügen über die medialen Apparate und eine schier unbegrenzte Bereitschaft zum inszenatorischen Spiel. Aber sie haben keine Botschaft. In der generativen Folge stehen diese beiden Altersgruppen in keinem direkten Verhältnis. Es geht weder um Väter und Söhne noch um Großväter und Enkel. Eigentlich stehen sie mit dem Rücken weniger an der Wand als zueinander.

Vor allem aber stehen sie sich im Weg. Oder besser: Ihre Identitätskonzepte stehen einander im Weg. Die Alten waren schon in jungen Jahren mit Geschichte vollgesogen und gegerbt. Ihnen steckt die Nation so oder so in den Knochen, in der Sprache, in den körperlichen Empfindungen. Grass und Walser spielen seit Jahren in diesem Sinne die Rolle der letzten Nationaldichter – und finden immer wieder Gehör, als hätte man auf ihre Worte nur gewartet. Die Jungen dagegen wollen, bei allem Beharren auf „ehrlichem“ Umgang mit der deutschen Geschichte und der fortwirkenden Verantwortung, die sich aus ihr ergibt, aus dieser Geschichte eigentlich austreten, hinein in das Reich eines universalen „Westens“.

Es ist schon merkwürdig, daß von den jungen Grass-Gegnern in den Feuilletons, professionelle und hoch reflektierte Leser allesamt, die in jedem Moment mißtrauische und selbstkritische Grasssche Erinnerungsarbeit als Geschmauche und Geschwurbel, ja letztlich als Verschleierungsstrategie verstanden wird, während man (zum Beispiel) Fest ohne Weiteres für „authentisch“ hält, auch wenn er sich nach mehr als sechzig Jahren wortgenau an Gespräche über die Schwächen des „Fidelio“-Librettos erinnert.

In solcher Identifikationsbereitschaft ist der Wunsch nach geschichtlicher Entlastung leicht zu erkennen. Doch Fest war die Ausnahme und Grass der Normalfall deutscher Geschichte im zwanzigsten Jahrhundert. Es hilft nichts, ihn an den Pranger zu stellen. Jürgen Gottschling