Das Wachstum einer Volkswirtschaft speist sich aus drei Quellen, darunter das Wachstum des Arbeitskräftepotentials und das des Produktionskapitals.

Die erste der beiden Quellen ist in Deutschland, demographisch bedingt, versiegt. Als eine Folge davon wird auch die zweite schwächer, weil zuwenig investiert und Produktionskapital ins Ausland verlagert wird. Gäbe es nicht eine dritte Quelle – Volkswirte bezeichnen sie mit dem Begriff technischer Fortschritt -, läge die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts, die nur noch zwischen ein und zwei Prozent beträgt, bei null.

Lange Produktionskette

In demographisch schrumpfenden Ländern wie Deutschland wurde der wissenschaftliche und technische Fortschritt zur einzigen Quelle des Wohlstands. Er ist das Ergebnis einer langen Produktionskette, die in den Familien bei der Erziehung lernfähiger Kinder beginnt, sich in den Schulen und Universitäten fortsetzt und schließlich in den Betrieben in Form qualitätsvoller Produkte manifestiert.

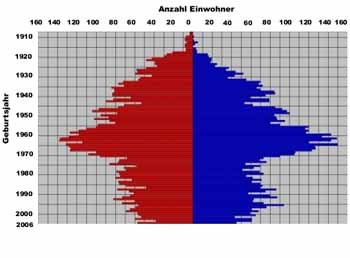

Der technische Fortschritt wird in Deutschland, demographisch bedingt, nachhaltig gebremst, weil die wichtige Gruppe der Zwanzig- bis Vierzigjährigen als Träger des neuen Ausbildungskapitals auf Jahrzehnte hinaus um Hunderttausende pro Jahr abnimmt, trotz der hohen Zahl der Zuwanderer, von denen die meisten zu dieser Altersgruppe gehören.

Große Anstrengungen nötig

Die Pisa-Studien haben gezeigt, daß die qualitative Seite dieses Vorgangs ebenso besorgniserregend ist wie die quantitative. Da die Kinder der Zugewanderten in den Schulen wesentlich schlechter abschneiden als die Deutschen, während sich ihr quantitativer Anteil erhöht, bedarf es großer Anstrengungen, um die negativen demographischen Wirkungen auf das Ausbildungsniveau wenigstens auszugleichen.

Weniger Arbeitskräfte benötigen weniger Arbeitsplätze. Die Arbeitslosenzahlen müßten also eigentlich, demographisch bedingt, zurückgehen. Eine demographische Entlastung des Arbeitsmarktes ist jedoch, wenn überhaupt, erst nach 2010 zu erwarten, weil die Schrumpfung der Gruppe der Zwanzig- bis Vierzigjährigen bis dahin noch vom Wachstum der Vierzig- bis Sechzigjährigen ausgeglichen wird, die als schwer vermittelbar gelten. Erst danach schrumpft auch die Gruppe der Vierzig- bis Sechzigjährigen. Aber auch dann ist nicht sicher, daß sich die Massenarbeitslosigkeit deutlich verringert.

Geringerer Bedarf an Arbeitskräften

Zweifel sind angebracht, weil erstens das Pro-Kopf-Einkommen nur noch schwach zunimmt und zweitens ein immer größerer Teil des Einkommens für den Aufbau von privat finanzierten Zusatzversicherungen in Ergänzung zur gesetzlichen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung ausgegeben werden muß, so daß sich die volkswirtschaftliche Nachfrage sowie die Produktion und damit auch der Bedarf an Arbeitskräften verringert.

Gegen diese pessimistischen Überlegungen wird die wachsende Produktivität der Wirtschaft ins Feld geführt. Es trifft zu: Wenn die Produktivität durch den technischen Fortschritt beispielsweise jährlich um 1,5 Prozent wächst, was durchaus erreichbar ist, verdoppelt sie sich bis 2050, so daß auch die realen Pro-Kopf-Einkommen bis 2050 auf das Doppelte zunehmen können.

Zehn Millionen mehr Sechzigjährige

Da aber die für die Erwerbspersonenzahl wichtige Altersgruppe der Zwanzig- bis Sechzigjährigen – trotz angenommener hoher Einwanderungen – bis 2050 um 16 Millionen abnimmt, steigt das Sozialprodukt auch bei doppelter Produktivität nicht auf das Doppelte, sondern nur um ein Drittel. Gleichzeitig nimmt die Zahl der über Sechzigjährigen um 10 Millionen zu. Zu deren Versorgung muß von dem nur um ein Drittel höheren Sozialprodukt ein doppelt so hoher Prozentsatz verwendet werden wie heute. Fazit: Selbst wenn sich die Produktivität und das reale Pro-Kopf-Einkommen verdoppeln, nimmt das für den Konsum der Erwerbstätigen verfügbare Einkommen um weit weniger als das Doppelte zu.

Die Bevölkerungsexplosion bei den Älteren und die Implosion bei den Jüngeren spaltet die Volkswirtschaft in wachsende und schrumpfende Märkte, in Gewinner- und Verliererbranchen. Die Volkswirtschaft als Summe aller Branchen hat um so günstigere Entwicklungschancen, je besser es gelingt, ältere Menschen in den Produktionsprozeß zu integrieren. Je weniger Rentner zu beitragszahlenden Erwerbstätigen gemacht werden können, desto höher sind die Lohnnebenkosten, heute schon ein schwerwiegender demographischer Standortnachteil Deutschlands.

Produktive Deutsche

Alternde Gesellschaften sind nicht automatisch weniger innovativ und produktiv als junge. So erwirtschaftete die Bevölkerung Indiens mit ihrem jungen Durchschnittsalter von 23 Jahren 2001 ein Pro-Kopf-Einkommen von 460 Dollar, aber die Bevölkerung Deutschlands brachte es trotz ihres hohen Durchschnittsalters von vierzig Jahren auf das Fünfzigfache, auf 23.700 Dollar.

Deutschland braucht gesellschaftliche Reformen, Innovationen und Ideen, mit denen sich der Schatz an Produktivitätsreserven heben läßt, der ungenutzt im Kapital der Älteren steckt. Wenn es gelingt, das bisherige Produktivitätswachstum trotz der Alterung zu beschleunigen, dann und nur dann wird sich der erreichte Wohlstand bewahren und vermehren lassen. Der „Neue“ Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner steht offenbar ständig unter Strom. Auch zur demographischen Problematik meldet er sich – wie der folgenden Pressemitteilung zu entnehmen ist – aus dem Rathaus. Und tut was … got