Eine deutsch-schwedische Erbengemeinschaft forderte die Rückgabe eines Picasso-Gemäldes im Schätzwert von bis zu 60 Millionen Dollar.Höhepunkt der ersten Versteigerung des Kunsthauses Sotheby’s am Dienstagabend war das 1895 von Paul Cézanne gemalte «Stillleben mit Früchten und Ingwertopf», das einen Spitzenpreis von fast 37 Millionen Dollar (gut 29 Millionen Euro) erzielte. Amedeo Modiglianis Kinderporträt «Der Sohn der Concierge» (1918) wurde bei einem Bieter-Duell von 11 auf 31 Millionen Dollar hochgesteigert. 1997 war das Bild noch für 5,5 Millionen Dollar zu haben.

Juristisch stehe der Versteigerung eines Picasso-Bildes nichts im Wege, sagte eine Christie’s-Sprecherin in London der dpa. Wie die «New York Times» berichtete, hatte ein Bundesrichter in Manhattan am Vortag die Klage der Erbengemeinschaft abgewiesen, die Versteigerung zu stoppen. Der Richter Jed S. Rakoff nannte als formalen Grund die fehlende Zuständigkeit. Entschädigungen im Zusammenhang mit dem Holocaust würden nicht vom Bundesgericht entschieden, die Klage könne jedoch vor einem Gericht des Bundesstaats New York erneut eingereicht werden. Der Washingtoner Anwalt der Erbengemeinschaft, John Byrne, kündigte laut Zeitung an, die Klage vor dem entsprechenden Gericht erneut einzureichen.

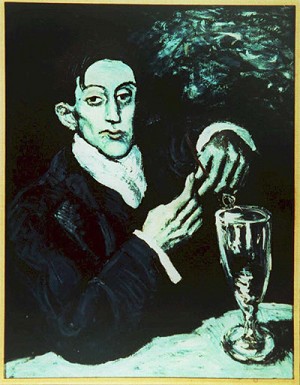

Der Direktor des Potsdamer Moses-Mendelssohn-Instituts, Julius Schoeps (Foto: Gottschling), der auch Sprecher und Mitglied der Erbengemeinschaft ist, kündigte an, daß die Erbengemeinschaft auf dem Rechtsweg die Rückgabe des Gemäldes durchsetzen wolle. Webber hatte das Bild vor elf Jahren bei Sotheby’s für 26,5 Millionen Dollar erworben. Es geht um ein Porträt, das Picasso von seinem Freund, dem Künstler Angel Fernandez de Soto, 1903 gemalt hat.

Der Direktor des Potsdamer Moses-Mendelssohn-Instituts, Julius Schoeps (Foto: Gottschling), der auch Sprecher und Mitglied der Erbengemeinschaft ist, kündigte an, daß die Erbengemeinschaft auf dem Rechtsweg die Rückgabe des Gemäldes durchsetzen wolle. Webber hatte das Bild vor elf Jahren bei Sotheby’s für 26,5 Millionen Dollar erworben. Es geht um ein Porträt, das Picasso von seinem Freund, dem Künstler Angel Fernandez de Soto, 1903 gemalt hat.

Nach Darstellung von Schoeps gehörte das Bild ursprünglich dem jüdischen Bankier Paul von Mendelssohn-Bartoldy. Laut Christie’s-Katalog soll das Kunstwerk am 31. August 1935 in den Besitz des Kunsthändlers Justine K. Thannhäuser übergegangen und von diesem 1936 nach New York weiterveräußert worden sein. Schoeps betonte, daß Paul von Mendelssohn-Bartoldy bereits am 10. Mai 1935 gestorben sei und insofern das Bild nicht verkauft haben könne. «Da ist kein Geld geflossen», sagte Schoeps.

Einen Höchstpreis brachte bei der New Yorker Sotheby’s-Auktion das farbenprächtige Landschaftsbild «Starnberger See» (1908) von Wassily Kandinsky. Das Gemälde sei mit neun Millionen Dollar teurer gewesen als je ein Bild aus dieser Schaffensperiode Kandinskys zuvor, sagte ein Sotheby-Experte. Auch der deutsche Expressionist Erich Heckel konnte einen neuen Spitzenpreis verbuchen. Sein mit einem Frauenakt und einem Pflanzenstillleben doppelseitig bemaltes Bild wurde für 3,6 Millionen Dollar zugeschlagen. Bisher lag der Höchstpreis für ein Werk dieses Künstlers bei weniger als 1,8 Millionen Dollar.

Wegen Rückgabeforderungen ist auch die Versteigerung von Picassos «Porträt des Angel Fernandez de Soto» gestoppt worden.

Der derzeitige Eigentümer, die Kunststiftung des britischen Musicalkomponisten Andrew Lloyd Webber, und das Auktionshaus Christie’s hatten das auf bis zu 60 Millionen Dollar (rund 47 Millionen Euro) geschätzte Porträt am Mittwoch wegen der drohenden Klage in letzter Minute von der Versteigerung zurückgezogen. Zuvor hatte Byrne sich bereits an ein US-Bundesgericht gewandt, das aber nicht für Entschädigungen im Zusammenhang mit dem Holocaust zuständig ist.

Der derzeitige Eigentümer, die Kunststiftung des britischen Musicalkomponisten Andrew Lloyd Webber, und das Auktionshaus Christie’s hatten das auf bis zu 60 Millionen Dollar (rund 47 Millionen Euro) geschätzte Porträt am Mittwoch wegen der drohenden Klage in letzter Minute von der Versteigerung zurückgezogen. Zuvor hatte Byrne sich bereits an ein US-Bundesgericht gewandt, das aber nicht für Entschädigungen im Zusammenhang mit dem Holocaust zuständig ist.

Kläger in dem jetzt erneut eingereichten Fall ist auch in dieser Sache der Direktor des Potsdamer Moses-Mendelssohn-Instituts, Julius Schoeps, der auch Sprecher und Mitglied der Erbengemeinschaft ist. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, konnte Byrne nicht sagen. Zunächst hätten die Beklagten die Möglichkeit zur Stellungnahme.

In dem Schriftsatz heißt es: «Die offizielle Politik von Nazi-Deutschland, die deutschen Juden politisch zu verfolgen und wirtschaftlich zu vernichten, zwang Paul von Mendelssohn-Bartholdy, das Gemälde 1935 in Berlin unter Druck buchstäblich in einem Zwangsverkauf zu veräußern.» Seine Erben seien deshalb nach New Yorker und US-Recht die wahren Eigentümer.

AUch gegen die Rückgabe von Kirchners «Straßenszene» an die Erben des früheren jüdischen Besitzers gab es seit Wochen in der Berliner Kunstszene Widerstand. Das Gemälde sei nicht als NS-Raubkunst einzustufen, sondern sei zu einem damals angemessenen Preis verkauft worden, argumentierten Kritiker. Der Freundeskreis des Berliner Brücke-Museums, in dem das Bild früher hing, stellte sogar Strafanzeige gegen den Berliner Kultursenator Thomas Flierl (Linkspartei) sowie Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) und Kulturstaatssekretärin Barbara Kisseler wegen Verdachts der Untreue.

Schaun wir mal, wie jene Heidelberger Bürger und Institutionen reagieren, wenn wir zu beweisen versuchen werden, daß von der Stadt Heidelberg und Universität zwischen 1933 und 1943 „erworbene“ Latifundien nichts anderes sind, als der „Arisierung“ anheim gefallene Häuser und Grundstücke. Die zurückgegeben werden müssen!

Jürgen Gottschling